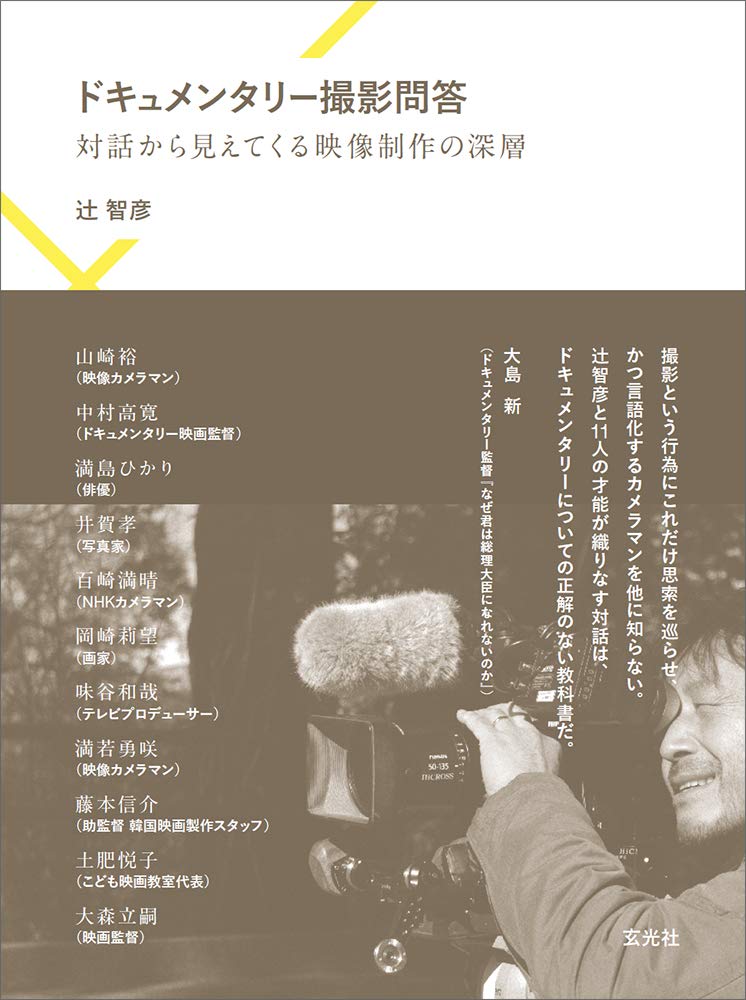

ドキュメンタリー映画や劇映画のカメラマン・撮影監督として活躍している辻智彦さんの「ドキュメンタリー撮影問答」は、カメラマンから映画監督、出演者、写真家、番組プロデューサーなど様々な立場から映像制作に関わる業界人11名へのインタビュー集です。

「ドキュメンタリー」をキーワードに展開する問答では、インタビューが進むにつれて各人が持つ信念や詳細な方法論、時には意外な本音も飛び出します。それぞれ異なる立場から各々の領分について語る対話の中で読者が目にするのは、その道のプロにしか到達しえない領域、伝えたいテーマをいかに表現するかに心を砕く、クリエイターたちの姿です。

本記事では中村高寛×辻智彦「対象者の人生をまるごと引き受ける」より、複数の人が製作に関わることのメリットと、製作費用事情についての問答をお伝えします。

共同制作について

辻:山崎裕さんとの問答で「ディレクターカメラ」によって映像表現としての力が弱いドキュメンタリー映画が増えているという話がテーマになりました。それに対して、中村さんの映画は、風景ひとつをとってみても映像の力が強い。撮影で映画としての匂いをたちのぼらせるんだという意志を感じます。今のディレクターカメラについてはどう思われますか?

中村:私も北京に留学しているときは自分でキャメラを回すことが多かったんですが、今なぜキャメラマンと組むようになったかというと、李纓さんの現場の影響が大きいですね。李さんは自分で回すこともありましたが、私が就いた作品では、必ずキャメラマンを入れていました。その時に面白いと思ったのは、監督とキャメラマンでは見ている目線が違うということ。それがマイナスではなく、プラスに働いていると感じました。

例えば私の場合、対象者やテーマにどっぷりと入り込むことが多い。キャメラを回す前段階で、『禅と骨』ならば、約3年間にわたって、対象者とやり取りしながら、どういう内容にするのかを考えて、プロットと撮影項目を書いてから撮影に入りました。でもそれを私のイメージ通りに撮るだけではつまらないんですね。キャメラマンが、その内容をどう解釈するのか、見てみたい。私はこのカットは引きの画で考えていたけど、キャメラマンは寄るんだ、しかもズームで寄るんだ!へえ~と思った時に対象者の捉え方が変わってくるんですよ。

辻:なるほど、自分のビジョンとカメラマンのビジョンがズレながらも重なってくると。

中村:それが面白いし、発見がある。それがあると、「じゃあ次は、この対象者のこういう側面を狙ってみよう」という発想が生まれてくることが多いんです。つまり私がシーンを設定して、対象者の何を撮るかという「空間」を用意する。そのなかで実際にキャメラマンがどう反応し、どんな映像を撮ってくれるのかを見ていくのが楽しい。私の中で一回固まったイメージを壊してほしい、そういうことなのかなあ。

また私とキャメラマンが見ている目線が違うなあとつくづく思ったのは、『禅と骨』でラストシーンをどうするのか、探していたときのことでした。プロデューサーの林海象さんからは、主人公が亡くなったところで終わるのが、映画としていちばん分かりやすいと言われていたのですが、自分の中でどうも納得できなかったんです。現場のスタッフたちともディスカッションするなかで、主人公の奥さんがキーだろうからと、何度も会いにいって撮り続けていました。

ある日、奥さんにインタビューしていたら、突然、彼女が私たちスタッフに質問をしてきたんです。その内容もプライベートなことだったので、「変なこと聞かれちゃったな、これは完全にNGだろう」と思っていました。ところがその撮影を終えると、キャメラマンが「中村くん、これで終われるね」とポロっと言うんです。「あんな雑談では終われるわけない」と思っていたんだけど、結局、それがラストの重要なシーンになったんですよね。私とキャメラマンでは、見えている目線がまったく違っていたんです。いやあ面白いなあと。それがないとキャメラマンとやる意味はないのかもしれない。

スタッフワークで言うと、『禅と骨』からは録音マンをなるべく入れるようにしています。もちろん、予算的にはとても厳しいのですが、私やキャメラマンとは違った第三の目線、引いた目線で対象者を捉えて、色々と意見を言ってくれるので、そこからまた発想が広がることもあるんです。また私とキャメラマンの間に不穏な空気が流れると、両者の緩衝材になってくれるので本当に助かるんですよ。なのでできる限り、この体制で作っていきたいですね。

辻:こちら側で複数性を作る。相手と対峙するというよりは、多角関係のなかで物事が進んでいくという方向がいいんじゃないかということですね。

中村:単純に私一人で考えるよりも、みんなで考えたほうがいいだろうし、より良いアイデアが浮かぶだろうと。仮にスタッフたちが考えたアイデアを採用したとしても責任は私が持つ。それが私にとっての共同制作じゃないかと思っています。

辻:まさに小川(紳介)プロの方法論みたいなところがありますよね。監督は監督だけど、出演者でもあるという点も。

中村:私の撮影方法では、一つ一つのシーンに関して、明確に狙いや意図を考えて撮っていきます。とりあえずキャメラを回すことはほとんどしない。「とりあえず」すらも狙いをもって撮ります。それは私がもともとドラマをやっていたということもあるのかもしれませんね。つまりドラマと同じで、キャメラマンにはそのシーンを映像的にどう描いていくのかということだけを考えてもらいたいし、私は演出に専念したいという意識が強いんだろうなと思います。演出するうえで、私自身も出演者になることもあるので、やはりキャメラマンが必要になりますね。

「ハリウッド映画に勝とう」と思って作る

辻:『ヨコハマメリー 』の大ヒットは偶然だと思いますか、必然だと思いますか?

中村:どうなんでしょうね?自分の映画の興行に関して、分析しても無意味だからなあ。でも映画を作るときは常に「ハリウッド映画に勝とう」という意識で作っています。つまり2Dならば通常料金で大人1800円、ハリウッド映画でも、ドキュメンタリーでも同じです。もちろん製作費などの物量では敵わないのですが、同じ料金を払ってもらうならば、向こうにはない面白さを提供したいとは、いつも思っています。

辻:ヒットしてお金が入ってくるということに対してはどうだったんですか?

中村:公開がひと段落したころに10万人を超えそうだと、配給元から聞きました。単純に計算して1億円以上になるので住宅情報誌を見てしまったのですが(笑)。そのうち半分は劇場の取り分で、P&Aの費用もある。配給手数料とか差し引かれていって、手元に残ったお金をみてビックリしました。それで借金を返したり、ノーギャラで携わってくれたスタッフに成功報酬を支払ったんですが、結局、私に残ったのはお金ではなく、映画監督としてのキャリアだけでしたね。まあ、それだけでも十分なのですが、それからもう夢は見ないようにしています(笑)。この業界にドリームはないですね。

辻:でも、金銭面で一息つけたことは確かですよね。要するに伺いたいことは、ドキュメンタリーの監督として自主制作して食べていくことができるのか、ということなんですが。

中村:私の場合は食べていけませんね。「商業映画を作っている」と言いながらも、内実は趣味だなあ……。つまり普段、仕事として映像制作を請け負っていて、その報酬を元手にして、仕事の合間に映画を撮っているんですよね。となると所謂、趣味と同じですかね。

自主上映をメインしたドキュメンタリーならば、それを生業にして生活できる可能性があるとは思いますが、私のように劇場(での収入)をメインにしているドキュメンタリー映画は、ほぼ無理です。ちなみに私は独身で実家暮らしなので、何とかやっていけていますが、結婚して家庭を持ったら、もういまのスタイルでは映画は撮れないでしょうね。