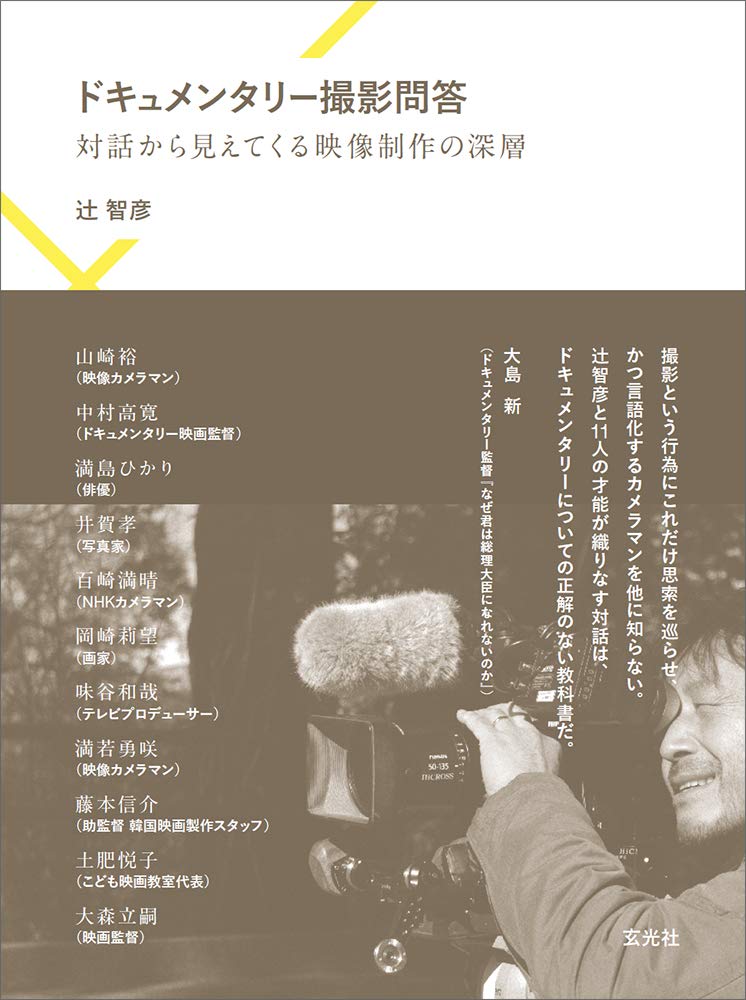

ドキュメンタリー映画や劇映画のカメラマン・撮影監督として活躍している辻智彦さんの「ドキュメンタリー撮影問答」は、カメラマンから映画監督、出演者、写真家、番組プロデューサーなど様々な立場から映像制作に関わる業界人11名へのインタビュー集です。

「ドキュメンタリー」をキーワードに展開する問答では、インタビューが進むにつれて各人が持つ信念や詳細な方法論、時には意外な本音も飛び出します。それぞれ異なる立場から各々の領分について語る対話の中で読者が目にするのは、その道のプロにしか到達しえない領域、伝えたいテーマをいかに表現するかに心を砕く、クリエイターたちの姿です。

本記事では中村高寛×辻智彦「対象者の人生をまるごと引き受ける」より、「ヨコハマメリー」を完成させるまでの思いと、師匠にあたる李纓さんとの出会いに関する記述を掲載します。

取材対象者に報いたいという思いだけ

辻:この映画が劇場公開されればきっと大ヒットするはずだと思いながら、撮り続けた?

中村:これで世に出てやる!という野望はまったくなかったですね。もともと現実逃避から始まっているんで(笑)。それに撮影を始めた1999年くらいって、ドキュメンタリー映画の劇場公開がそれほど多くなかった。対象者から「どうやって公開するんですか?」って聞かれると、「地元の公民館で上映会を開こうと思います」と真剣に答えていましたね。当時の東中野(現・ポレポレ東中野)で「上映できたら良いな」とは思っていましたが、畏れ多くて口に出して言えなかった。

映画を劇場公開したいというよりも、この映画に出演してくれた元次郎さん、写真家の森日出夫さんとか、関わってくれた人たちを裏切ってはいけないという思いだけでした。何しろ何の実績もないサード助監督で、人と話すのも苦手だったので、最初の頃は、対象者を怒らせてしまったり、トラブルばかり起こしていました。それでも皆が呆れながらも見捨てずに、最後まで協力してくれたんです。なので、「この人たちを裏切ったらいけない、そのためには絶対、完成させないといけない」というそれだけでしたね。

李纓さんとの出会いで作家性に目覚める

中村:撮影を始めて3年かな? 私の師匠の李纓(リ・イン)さんの制作会社に入れたのが、大きな分岐点になったと思います。最初に就いたのが映画『味』で、初めて助監督としてドキュメンタリー映画の現場を経験しました。それまではいくつもの本を読みながら「これでいいんだろうか……」と不安になりながら撮り続けていたのですが、李さんの現場に入ることで、トライ&エラーで見つけてきた自分なりのやり方を再確認することができたんです。

そのうえで「李さんのやり方を、私ならばこう転化できるのではないか」と、現場にいながらよく考えていました。それどころか彼をリスペクトするがゆえに、「李さんに負けないものを作りたい。彼と同じ土俵で戦いたい」という気持ちがメラメラと湧き上がってきて、「映画界の片隅で生きていけたら」と思って、この世界に入ったのに、映画監督としての欲が初めて出てきたんですよね。

実をいうと、誰も気がつかないし、その片鱗はないんだけど、李さんの『味』を換骨奪胎して作ったのが『ヨコハマメリー』なんですよ。李さんの方法論をたっぷりと吸収して、自分だったらどう作るだろうかというのを『ヨコハマメリー』に反映しています。

辻:李さんに出会って負けたくないと思ったのが、ドキュメンタリー作家誕生の瞬間ですね。それまでは取材対象者とカメラを通して関係が生まれて、ドキュメンタリーに生かされて生きる拠り所にしていたけど、李さんに出会って、自分の延長線上にこういう人がいるということが分かって、これで生きていこうと思ったわけですね。

中村:それは強烈にありますね。これも片鱗はないんだけど、二作目の『禅と骨』(※)は、李さんのデビュー作『2H』への回答でもあって、私にとっての『2H』を作ってやろうという思いがありました。いまドキュメンタリー映画を撮っている同業者で、正直、意識している作り手はほとんどいないんですけど、李さんのことはいつも考えます。そういう意味では大きな存在ですね。

※禅と骨:2017年公開の中村監督の劇場映画第二作。アメリカ人の父と日本人の母との間に横浜に生まれた禅僧ヘンリ・ミトワを追ったドキュメンタリー。日本文化をこよなく愛し、京都・天龍寺の禅僧として晩年を過ごしていた。しかし、80歳を目前に童謡「赤い靴」の映画化を宣言。家族や周辺の人々を巻き込みながら夢の実現のために奔走する姿、ヘンリの波乱に満ちた人生を、ドラマやアニメなどを盛り込みながら描いていく。