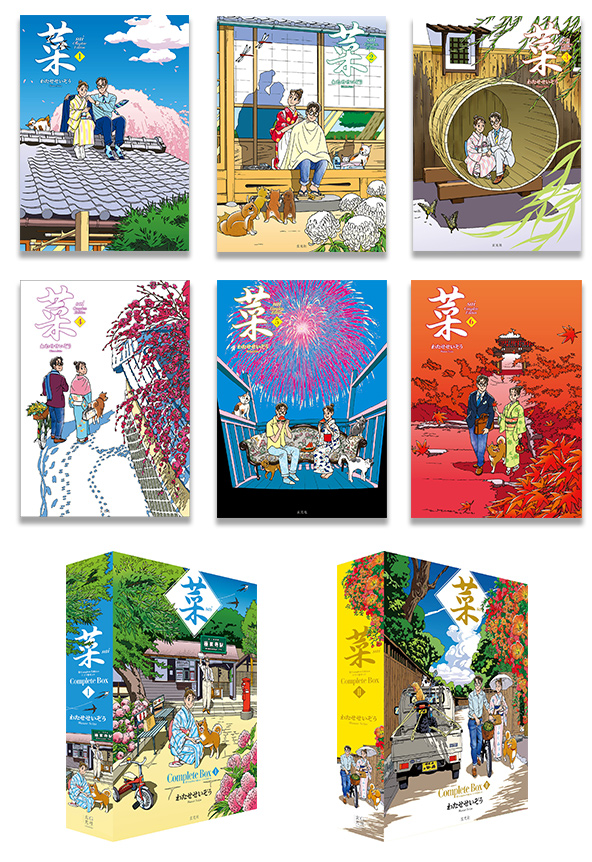

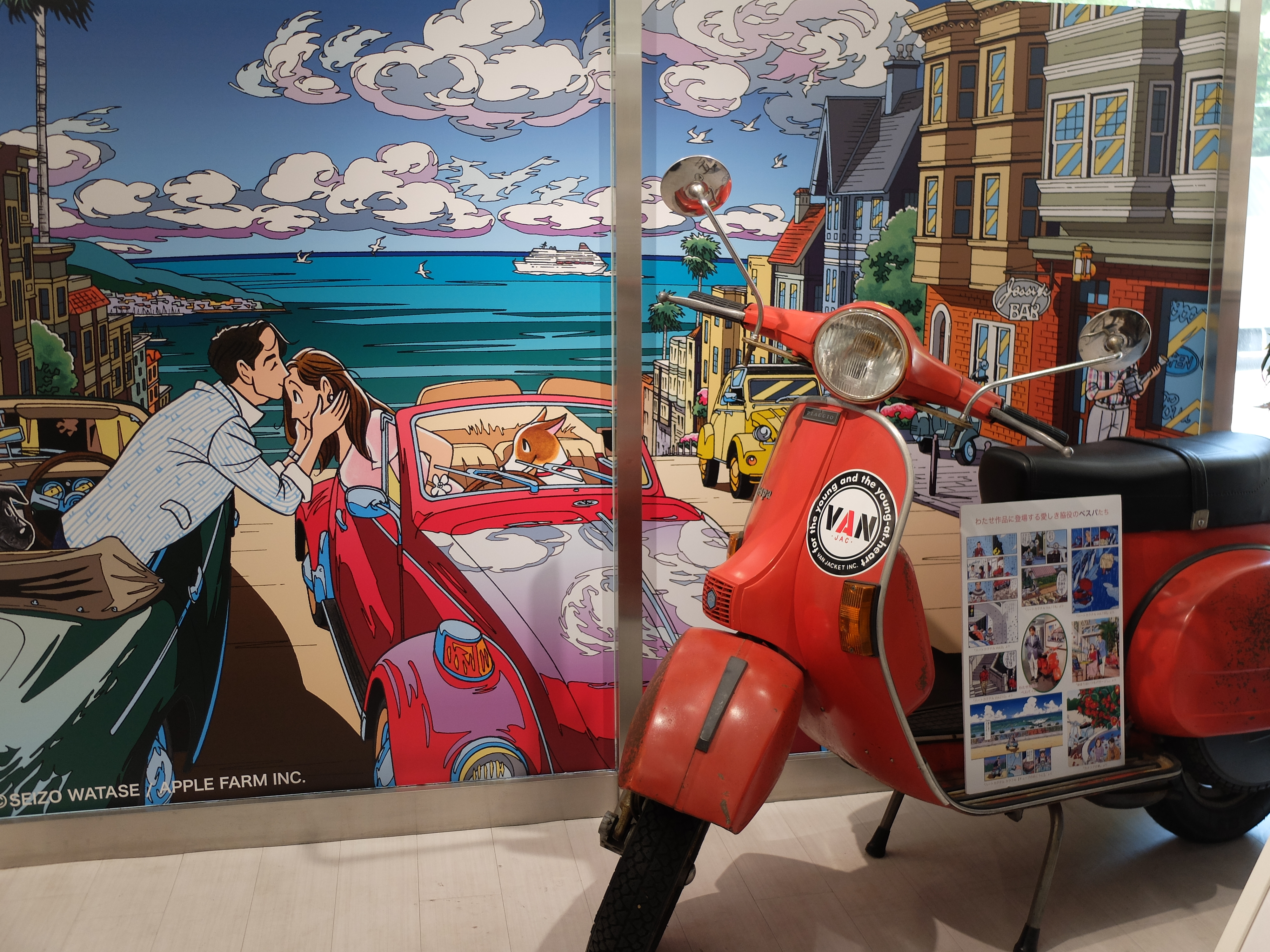

『ハートカクテル』の後を受けて、1992年から「モーニング」誌で連載された、わたせせいぞうの『菜』は、日本の色彩美や伝統的な暮らしを描いて新境地を拓いた作品。主人公の富田耕平・菜夫妻を中心に、四季に彩られた日本の美しい風景と家族の情景が鮮やかに描き出され、当時全12巻に及ぶ単行本が発刊された。今回の『菜 Complete Edition』(玄光社)はそれを6巻に再構成し、未公開の資料を加えた待望の復刊になる。6月に発売された第1~3巻に続き、この度第4~6巻が刊行に至ったことを記念して(2025年8月16日発売。それぞれの函入りセット『菜 Complete Box』も同時発売)、わたせせいぞう氏(以下、わたせ)と、以前からわたせ作品の愛読者であり今回は帯文も寄せている俳優・作家の中江有里さん(以下、中江)との対談が行われた。

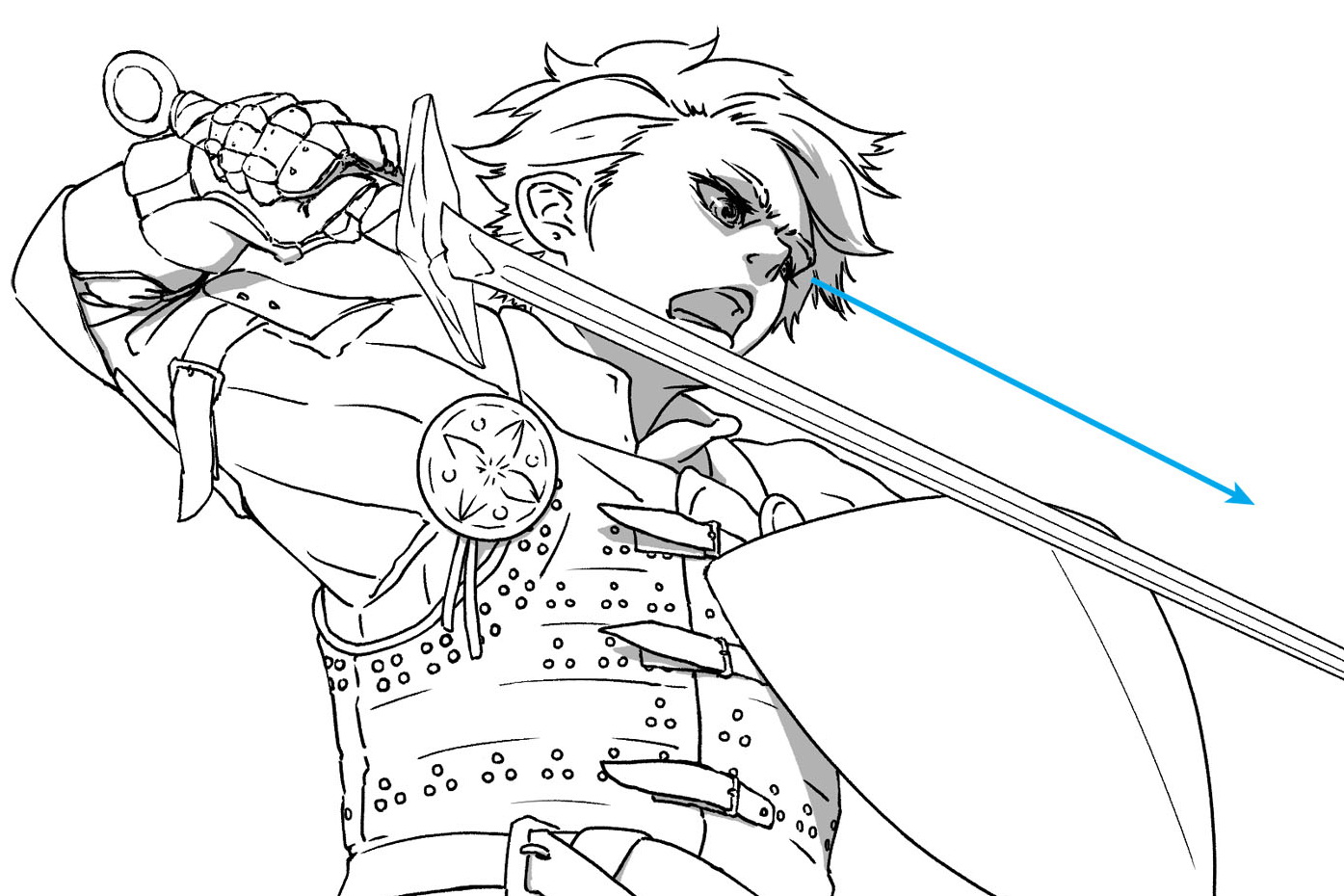

■ 『菜』を描く上での3つの決め事

一一「菜」はK市こと鎌倉が舞台となっている作品ですね

わたせ:当時から鎌倉が好きだったんですよね。「ハートカクテル」が洋風でしたから、(次は)日本の色をやろうと。それで住みたいと思っていた鎌倉を舞台にしたんです。それまでのフローリングに観葉植物の世界から和の景色を描きました。一軒家で二階建てで海の近くにいて、畳の部屋で物干し台があって。ちょうどその頃、鎌倉で裏千家のお茶会があって、月に2~3回通っていたんですね。

中江:その頃に鎌倉へ通われながら、『菜』の世界観が拡がっていかれたんでしょうか。

わたせ:そうなんです。極楽寺に住まわせようとか。街を歩きながらこんな団子屋さんがあるなとか。お茶の先生からも鎌倉のいろんな情報を聞いたりしましてね。自分も本当に住みたいと思って実際に不動産屋さんを訪ねたこともあったんですよ。

中江:『菜』には草花がすごくたくさん出てきますよね。

わたせ:もともと『輝く水平線』というシリーズがあったんです。いろんな主人公がいて毎回読み切りの8ページの話だったんですが、ある時これ(『菜』)を出したら担当者から「連載にしましょう」って言われて。その時に、「日本の歳時記を描く」、「難しい漢字を一つ入れる」、それから「草花を描く」、この3つを決めごとにしたんです。それで気持ちよくスタート出来たし、担当編集者もいいかなと思ってくれたみたいで。3~4ヶ月経って、青年漫画誌で愛すべき女性キャラクターは誰かというアンケートで「菜」が1位に選ばれてびっくりしたんです。それから長く描くことになりました。

■ 着物を描くのが大変だった

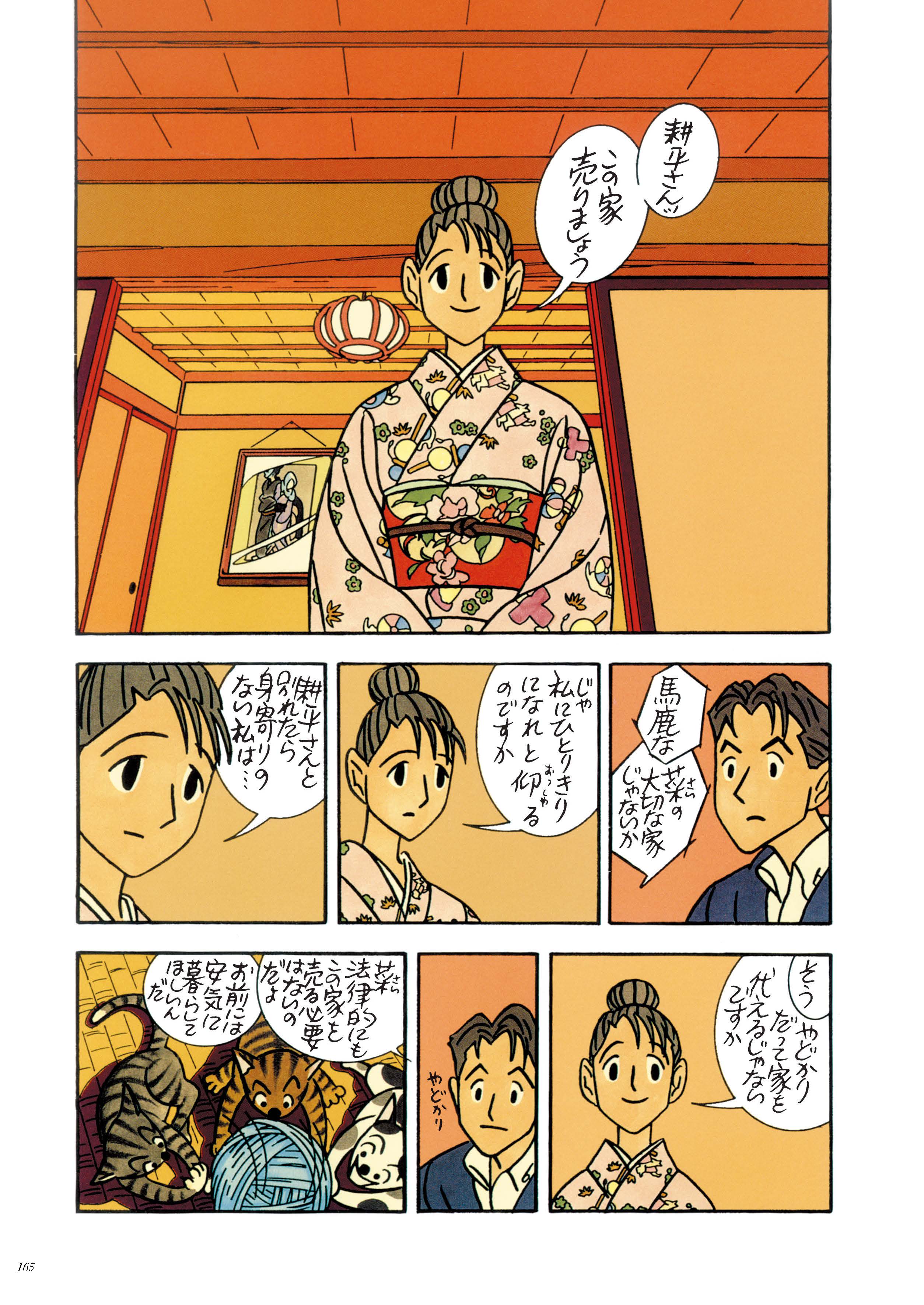

中江:大家族の中でおおらかに育ってきた耕平さんと、一方で菜さんはわりと孤独な境遇で。その二人が出逢ってというお話ですよね。お互いに足りないところを補い合うといいますか。耕平さんは家族関係では恵まれてるんですけど、そのことをちょっと憂いているような感じもするんですよね。菜さんはお母さんの形見の着物を着てますけど、その柄を描かれるのもご苦労があったんじゃないでしょうか。

わたせ:それは結構大変でしたね。最初は着物のことがまったく解らなくて、もう見よう見まねで描いてたんです。買い物行くにも掃除するにもみんな晴れ着みたいな(笑)。そうしたら投書が来ましてね、「あなたの着物の描き方はなってない。もっと着物を勉強しなさい」ってお叱りを受けました。それでいろいろと勉強して修整していったんですけど、しばらくしたら同じ人からまた投書が来て、「まだ解ってない」と。

中江:それは”着物警察”っていうんですよ(笑)。そういう人が必ずいて、厳しくチェックされるんです。今は着物の着方もかなり幅が拡がって、浴衣を着ている若いお嬢さんも多いですけど、あえて着くずしたり、今までに無いような組合せをしてみたり。そういうものに対しても(文句を)言ってくる人がいるみたいですよ(笑)。

わたせ:中江さんご自身でも着付けをされることはあるんですか。

中江:自分も好きでたまには着ますけれども、仕事で着る機会の方が多いです。たしかに華やかですし、作品の中のお着物はファンタジーの一部として素敵でいいなと思って見ていました。

わたせ:鎌倉にある有名な中華料理屋さんのお嬢さんから、「仕事を手伝いたい、秘書にしてくれ」と頼まれたことがあったんです。親御さんを知ってるので断りきれなくて。彼女も着物を着てるんですが、着付けとかではなく、体型に合ったラフな着こなしだったんですね。それを見て、あぁこれが本当の着物の着方なんだなと思ったことがありましたね。

中江:それに対して耕平さんはいつも洋服なわけですよね。わたせ先生ご自身にも通ずるようなスタイリッシュな出で立ちで。

■ 向田邦子が書いた家族像がバックボーン

わたせ:僕は作品を長期連載する時に、柱となるような小説を必ず見つけるんですよ。例えば『ハートカクテル』だったら、片岡義男さんだったり。『菜』の時は向田邦子さん。随筆から小説から全部読みましたが、そこにはものすごい昭和があるわけで。父親が卓袱台返しをしたりとか。『父の詫び状』なんかもそうですよね。僕は向田さんに心酔していたので、そのニュアンスを引きずりながら。昔から言われていた女性の5原則というのがあって、”さ”が裁縫、”し”が刺繍、”す”が炊事、”せ”が洗濯、”そ”が掃除で、”さ行”の女性がすごくいいんだなんて思ってましたが、今ではアウトですよ(笑)。謙虚で奥ゆかしくて一歩下がってみたいな女性が理想とされていた時代の話ですけどね。

中江:菜さんはわたせ先生にとっての理想の女性像ということになるわけでしょうか。

わたせ:そうですね。やっぱりユーモアがあって明るくて、ちょっと嫉妬深いところがありますけど、決して嫌な嫉妬ではないわけですよ。それもまた可愛いじゃないですか。耕平くんはこれもまた僕の夢で、とにかくモテる。ただし最終的には菜のところにちゃんと帰ってくる。このパターンの繰り返しで。

中江:いろんな形の家族というものがあって、耕平と菜もひとつの家族であるし、耕平を囲む家族もいる。菜の両親は亡くなってますけど、かつては家族がいたわけですよね。そこにいろんな愛があったんだなっていう。その愛の形がいろんなところに散りばめられているのが、この作品の魅力だなと思います。さしすせその話は時代的に言うとたしかに価値観が変わってしまったにせよ、向田邦子さんの世界っていうのはとてもしっくりくるんです。私も向田さんの作品が大好きですので。今の価値観と照らし合わせるものではまったく無くて、あの当時のあの世界の中で家族があり、物語があったんだということを楽しむといいますか。でも『菜』はあまり古い感じがしなくて、懐かしさと同時に今にも通ずるものがある気がしました。

一一中江さんが最初にわたせさんの作品をご覧になったのは、やはり『ハートカクテル』だったのでしょうか

中江:そうですね。でも雑誌の表紙だったり、広告であったりとか、いろんなところでわたせさんの作品は目にしていましたから、いつ出合ったかというのははっきりとは記憶にないくらいですね。おそらく皆さんそうなんじゃないかと思いますけど。その中で『菜』はとても新鮮に感じました。好きなエピソードがあって、耕平さんとお友達が仲違いしてるんですが、菜が作り話を駆使して仲直りさせるんですね。母親が子供にそんな話をしそうだなと思ったんです。二人は夫婦でありながら母と子のようでもあるし、父と娘のようでもある。お互いの求め合うキャラクターを演じているようでもあるんですよね。二人には子供がいないこともあるんでしょうけれども、夫婦としてのフワフワした関係性がある。そこに優しさや愛が感じられて好きなんです。

わたせ:『ハートカクテル』にしても、実際にああいう生活をしていたら絶対に描けないんです。夢を見ながらだから描ける。『菜』も現実として自分は鎌倉には住んでいないからこそ、そこに憧れを抱きながら描いていたんですね。

中江:実際に鎌倉に住むのではなく、「憧れている鎌倉」を描くこと、一歩二歩、自分から離れた世界を作品にするというのは自分もすごく解る気がするんですよね。それが実際の生活になってしまうと、いろんな粗が見えてくるっていうか、修繕の問題とか暑さ寒さ対策とかの不便さも判ってきたり。一軒家で暮らすのはとても大変なことですからね。それでもそこには憧れがありますよね。その中で近所の人であったり、屋根を直しに来る職人さんであるとか、いろんな人間関係が生まれてくるのが物語に効いてくるなと思います。

わたせ:やっぱり、憧れの街には住んではいけないと思いますね(笑)。近所がうるさかったり、排他的であったりね。時々訪れるくらいがいいのかもしれない。もしかすると異性に対してもそうで、本命には時々会う方がいいのかも。それが生活となると夢がなくなってしまいますから。当時は男性の読者の方が圧倒的に多くて、描きながらも菜は魅力ある女性なんだと改めて思わされましたね。そのうちにだんだん女性の方も増えてきて、「娘に”菜”という名前を付けました」なんて言われたりして。『菜』のファンと『ハートカクテル』のファンは全く二分されますね。

■『ハートカクテル』を俳句とすれば、『菜』は短歌

中江:先ほど歳時記というお話もありましたけれども、ひとつひとつのエピソードがとても短いので、俳句とか短歌に通ずるようなストーリーに思えるんですよね。

わたせ:なるほど、『ハートカクテル』を俳句とすれば、『菜』は短歌でしょうね。『ハートカクテル』が毎回4ページで完結していたのに対してこれは8ページでしたから、その分の「間」がとれるわけです。それこそ分厚い歳時記を見ながら花ですとか季節の風景を描いてましたね。そこからストーリーが思い浮かぶこともありました。

中江:お話の中に花が必ず出てきますよね。私もそんなに詳しいわけではないですけれども、着物の柄にしても普段は何気なく見過ごしていたようなものですとか、この花はこの時期に咲くみたいなことを作品から改めて意識させられたことがありました。

わたせ:日本特有の四季が好きだからこそ、昔から歳時記は欠かせなかったんですよ。そういうものがだんだんと省略されていってしまうのが悲しくてね。それがこれだけ続けられたのはやはり向田さんの本を読んでいてそれが柱にあったからというのが大きかったと思います。

中江:向田さんのお父様がとても怖い存在だったそうで、それは『寺内寛太郎一家』などにも反映されているんでしょうけど、小説の中の父親も厳しい中に家族想いな一面もちゃんとあって温かみがある。

■ 自然の音がBGMになった作品

わたせ:残念だったのは向田さんが早くに亡くなってしまわれたことですね。新作が読めなくなってしまったので、出されている本をすべて読みきった時は寂しかった。その世界観を直接もらうわけではないんですが、ニュアンスを大切にしたいと思いましたね。僕は普段、音楽を聴きながら作品の着想を得ることが多いんですが、『菜』に関してはそれがなくて、自然の音でした。風の音、雨の音、音楽の代わりに自然でした。あとは匂いというのもありますね。そこから季節が感じられる。

一一中江さんご自身の創作活動の中では、音楽然り、何らかの音から発想されたりすることはあるのでしょうか。

中江:私は文章を書くときにはなにも聴かないんですよ。聴くとそっちに意識がいってしまうのもありますし、仮に音楽が流れていたとしても、書いているストーリーの中に入ってゆくのであまり聴こえてこないと思います。むしろわたせさんが仰るように、自然の中の音を意識して描こうと思ったらそこに耳を澄ましますよね。雨が降り出す前の空気のしっとりとした感じとか、気圧が低下していく時に耳鳴りがするような感じですとか。そういうものをあえて感じ取ろうと意識して、それをどう言語化するかという作業になってくるかと思うんですけど。『菜』はまず草花がこんな風にたくさん出てくる時点で耳を澄ましたくなりますよね。理想の女性である菜とは対照的な様々な女性が出てきますけど、時々連帯するところがすごいなと思ったんですよ。耕平さんを取り合ったりしてライバル視してるんだけど、どこかで響き合うといいますかね。『菜』ではそういうところもいいなと思いました。

わたせ:常に男目線の『ハートカクテル』と比べるとそういうところがあったのかもしれないですね。菜とは正反対の超現代的な感覚の女性を出すことで、耕平との三角関係がどうなるんだろうなと楽しみながら描いてました。でも最後はやっぱり菜なわけですよ。

中江:みんな菜には敵わないなっていうのがありますよね。でも決して一人だけで強く生きていけるわけではなくて、結局はいろんな縁があって、周りの人に支えながら生きてゆくみたいなところがあるのかなと。耕平さんが友達の連帯保証人になってしまい、菜に迷惑をかけないようにと別れを切り出した時に、自分の父親が遺してくれた大事な家を売ってでも一緒にいることを選んだ(※「第42話 桃の花の涙」より)。そういう決断は本当に愛がなければ出来ないと思うんですよね。生きていく上で自分にとって何が一番大事なのか、理想ではあるけれど、その理想を信じてみたくなる物語の流れにグッとくるものがあります。

わたせ:時を経てからの続編(菜~ふたたび~)も、そんな二人の生活をもっと描きたかったという想いがあったからでしょうね。これを描き始めた頃はコンビニとか携帯もまだあまり一般的ではなかったし、ちょうど「DINKs」(Double Income No Kids)なんて言われ始めた頃でもあった。ドラマが作りやすい時代ではありました。

中江:時代が進化していろんな便利さを手に入れた分、それによって失ってしまったものも当然あるわけですよね。離れている相手のことを想う時間ですとか、想像する過程とか。それがいいのか悪いのか判りませんが、もう元には戻れないですからね。それはこういう物語の世界でしか戻れないわけで。携帯電話が無かった時代を知っていると、懐かしさを感じるし、逆にそういうものが最初からある世代の人達は新鮮に感じるんじゃないでしょうか。昭和に回帰している今の風潮からしても、若い方に読んでいただけたらすごく響くんじゃないかと思いますね。

取材・構成:鈴木啓之

<関連書籍>