スマートフォンやデジタルカメラの普及によって、写真撮影は以前よりもはるかに身近なものになりました。しかしテクニックを身に付け、まじめに写真と向き合うほどに「自分の写真は今のままでいいのだろうか?」という疑問もまた生じるものです。「これまで通り」では今ひとつ、何か物足りないと感じたとき、どうしたらいいのでしょうか。

丹野清志著「なぜ上手い写真が撮れないのか」では、撮影技術による「上手い写真」ではなく、「良い写真」を目指すための心構え、考え方を多数収録しています。テクニックではなく思考によって写真を変えるヒントになりうる一冊です。

PICTURES編集部ではこのたび、本書の著者・丹野清志さんと、「赤城写真機診療所 MarkII」の著者であり、丹野さんを心の師と仰ぐ赤城耕一さんをお呼びして、対談形式でいくつかのテーマについて話していただきました。

時代と場所によって使うカメラを切り替える

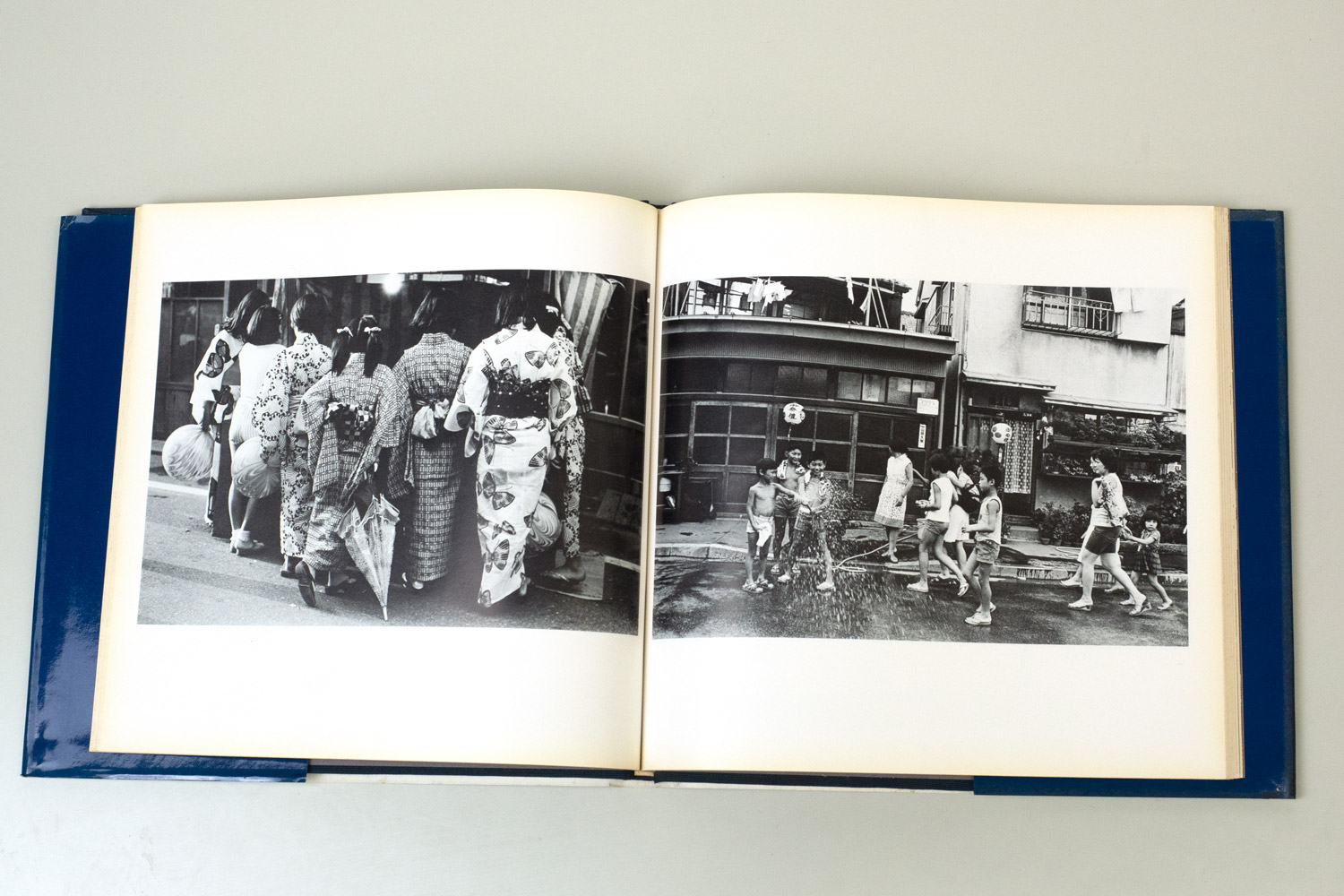

赤城:丹野さんとの対談ということで、早速なんですが、これを資料として持ってきました。

(「路地の向うに―丹野清志写真集」を取り出す)

――これ、いつの本ですか?

赤城:1979年にナツメ社から発売された写真集「路地の向うに」です。じつは僕が写真を本格的に学ぼうと思ったきっかけの一つが丹野さんの本だったわけです。当時、東京工芸大学の専任講師だった井堀正靖さんとの共著で「一眼レフハンドブック」(ナツメ社、1978年)という本があるのですが、僕が通っていた大学(東京工芸大学)のときの先生が井堀先生だったんです。これを高校時代に読んで、すごくわかりやすいな、と思ったんです。あれがなかったら僕も写真やってたかな?というくらい。

で、丹野さんは当時、よく学校にいらしてたんですよ。

丹野:ああ、井堀くんがいたからね。

赤城:その当時出してた自費出版で農村か何かの雑誌がありましたよね。3号くらいまで出ていたと記憶していますが、あれがすごく良くて。そのときは僕も丹野さんにみたいにならなくてはいけないな、と思ったものでした。

丹野:ちょうどそこからカメラを切り替えたんですよ。当時メインで使っていたのはミノルタのハイマチックで、6×6の二眼レフがオートコード。農村の雰囲気って下町っぽいから、合わせようと思って。その頃は、ライカの5cmがいいなと思って付け替えて撮ってみたりしていました。

ちょうど写真の撮り方、考え方が切り替わる時期でもあったし、僕も若かったから。荒木経惟さんじゃないけど、農村を農村らしく撮るんじゃなくて、フラッシュも使ってパッと撮ろうと思ったんです。で、現像してみたらやっぱり良くてね。

その時代によって、使うカメラでそういうの、あるじゃないですか。

赤城:個人的に、丹野さんといえばニコンS3の黒というイメージがあります。そのS3を新宿の中古カメラ店のアルプス堂に売りに行ったら、(塗装が)剥げてて値段がつかないから売るのはやめたほうがいいと言われた、という話をどこかで読んで、ニコンS3のブラック塗装を禿げるまで使い込んでいる写真家で思い浮かぶのは丹野さんと、富山治夫さん、田村彰英さんくらいで、すごく感動したんですよ。

丹野:そういうこともあったね。あの後はミノルタ「CLE」を愛用してたんですが、富士フイルム「X100」が出たときに買い替えて、しばらく使っていました。持ったときの具合もいいし、いいカメラでしたね。バッテリー関連のトラブルで壊れちゃったから今は使ってないけど。

愛用中のカメラは2人とも富士フイルム。「シャッターチャンスとか関係ない時代がもう来ている」

――ここでお二人がお持ちいただいたカメラを見せていただけますか。

赤城:今日持ってきたのは富士フイルムの「X-T3」と二眼レフの「オリンパスフレックス」です。

丹野:僕のは「X-T2」とリコー「GR1s」、ソニー「RX100M3」。

――お二人とも富士フイルムを愛用されてるんですね。

赤城:これからはフジだよ!(笑)

丹野:GR1sは話のネタにいいかなと思って持ってきました。ちっこいカメラが好きなんですけど、ソニーはすごいね。RX100ってもうずいぶん前のカメラなのに、値段を下げずに売ってるんだから。

赤城:RX100シリーズはほとんどディスコンにしてないですよね。どのあたりが気に入って使ってるんですか?

丹野:(RX100M3は)レンズの焦点距離が24-70mmなので、望遠側がちょっと短いんですよね。それがスナップにはちょうどいいんですよ。

※RX100M5は後継機「RX100M5A」の発売に伴い生産を完了している。

赤城:丹野さんはニコンの「Df」もお使いなんですよね。

丹野:そうです。唯一持ってる35mmフルサイズのデジタル一眼レフカメラですね。持ちやすいしいいカメラだと思いますよ。赤城さんにちょっとお聞きしたかったんですけど、今のデジタルカメラって、技術的にはもっといろんな形にできると思うんですが、なぜだか伝統的な一眼レフの形をしてますよね。それってなぜなんでしょう?

赤城:そう思うでしょ? でもメーカーの人に聞いてみると、カメラって、みんなが思い浮かべる「カメラ」の形をしてないと売れないそうなんです。特にデジタルカメラの黎明期はいろんなことができたから、いろいろ試したそうなんですが、リサーチしてみると、出る前にこりゃダメだってことになるのがほとんどだったようで。カメラのデザインに対する世の中の人の嗜好って、意外と保守的なんですよね。実際、多くのミラーレスカメラのファインダー部分にはもうペンタプリズムは入ってないのに、昔ながらの形をしている。そうじゃないと売れないから。

――カメラの形は昔と近くても、中身は別物ということですね。

赤城:そうですね。テクノロジーという観点からいったら、4Kとか8Kの高解像度で一通り動画をおさえておいて、そこから静止画を切り出すのが主流になる可能性はあるし、そういう意味ではシャッターチャンスも何もなくなってきているのは事実です。まあ機材にトラブルはつきものだし、かといって撮り直しができない仕事で万が一にも失敗したら大変だし。

丹野:前のオリンピックでは、それでカメラマンの仕事が減った、なんて話も聞きました。

赤城:今はそれだけじゃなくて、いろんな意味でカメラマンの仕事は減ってきていますよ。丹野さん、僕はどうしたらいいんでしょう?

丹野:知らないよ。僕は仕事してないもん(笑)。

初めて買った写真集は土門拳「筑豊のこどもたち」

――お二人が最初に手にしたカメラは何でしたか?

丹野:学生のときは「レオタックス」かな。僕の友人がライカを持ってたんだけど、買えなかったから、仕方ないので「もどき」にした。

赤城:私の最初のカメラはリコー ハイカラー35かなあ。学生の時はオリンパスOM-1Nと2Nでこなしていました。両社ともに今もお世話になっています。そもそも、丹野さんが写真を始めたきっかけって何だったんですか?

丹野:写真を始めるきっかけは、高校時代に写真雑誌の作品群にふれたこと、そして中綴じの写真雑誌「フォトコンテスト」誌のコンテストに応募して、2、3回入選して、小さな写真ですが誌面に掲載にされたことでしょうか。当時刺激を受けた写真と言えば、「カメラ芸術」「フォトアート」「アサヒカメラ」などの写真雑誌に掲載されていた東松照明の写真群になりますか。

写真大学の卒業制作に現いわき市にあった炭鉱の炭鉱住の暮らしを撮ったのですが、見知らぬ炭鉱と言う場所を選んだきっかけとなったのがザラ紙印刷の100円写真集土門拳の「筑豊のこどもたち」「るみえちゃんはお父さんが死んだ」でした。ちなみに、この撮影で使ったカメラはレオタックスとニコンFです。

※1960年にパトリア書店が出版した「筑豊のこどもたち」の初版は、ザラ紙に印刷した写真をホチキスで留めた簡素な装丁を施し、100円で販売された。

赤城:丹野さんの著書を拝読していると、先達の写真家の名前がたくさん出てきますよね。その中でも特に好きな写真家ってどなたなんでしょうか。

丹野:東松照明さん、長野重一さん、高梨豊さんですね。高梨さんは以前街中でスナップしているところをお見かけしたんですが、交差点でライカをスッと構えて、静かにシャッターを押したら、いつの間にかいなくなってて。かっこよかったなあ。あれはちょっと真似できないね。

赤城:お三方とも、丹野さんより一回り近く上の世代なんですね。では丹野さんより若い世代の写真家では、どなたかいらっしゃいますか?

丹野:尾仲浩二くんかな。彼とは親友みたいな感じで、よく一緒に旅をしていますよ。

他人とは違った視点で農村を撮り始めた

赤城:丹野さんって、やっぱりドキュメンタリーの人なんですよね。王道を往っている。

丹野:というよりも、そういう時代だったんですよ。週刊誌が出まくってて、週刊新潮で川田喜久治さんとか、ああいった方々がグラビアをやってたりしたわけでしょう。やっぱり刺激を受けますよね。

赤城:その後の作風を見ると、農村に関連する作風に影響を受けたように見えます。南良和さんとか。

丹野:実はその影響はあまり受けてないんです。当時、僕は農村向けの月刊誌を出しているところに勤めていましたが、当時は新宿のションベン横丁とか、デパートの屋上がどうなってるかとか、大都市の写真が多くて、結局、会社に勤めた6年間で、農村を写した写真はほとんど撮ってないんです。

当時は高度経済成長期だったし、農村の労働力が都市部に吸い上げられる出稼ぎの問題も起きてて、そういう企画を編集部に提案したんですが「農家向けの雑誌なのに、まさに今農村で起きてる問題を報じても仕方ない」ということで通らなくて。僕が農村を撮り始めたのは、会社を辞めてからのことです。

あの頃の報道は、農村といえば出稼ぎ問題で農村はどうなっているか、とか、農家がひび割れた土をいじってどうこう、とかそういうイメージの写真が多かったんですが、僕なんかは現地にふらっと行って、お話をしていた。で、農村の方と親しくなると「ああいう写真だけは撮ってくれるな」と言われるんですよ。世間に流布されてるような「農民がみんなつらい思いをして、苦労してる」みたいなイメージが本当だったら、俺らはやっていけないじゃないかと。実際の農村は全然違うんだと。

そこに、ライカとかじゃなくて、もっと気軽に撮れるハイマチックが噛み合ったんです。変にいいカメラだと相手が身構えちゃう。そういう風に写真が変わってくる時代だったんです。社会問題は存在するんだけれども、当時の農村の実態は、伝えられているよりも明るくて楽しいものだった。僕も、彼らは希望を持って日々生きてるってことを伝えたくて、撮っていた。

でも、その一方で「こういう、いい加減な百姓像を広めてもらっては困る」という人もいました。当時は「農村はこうあるべき」という固定観念のイメージが根強かったんです。マスコミの報道が、結果としてそういう像を作り上げてた面もあった。

赤城:実際のイメージと違うといえば、僕も埼玉の川口を取材したときにそれを感じた出来事がありました。川口は鋳物工業が盛んで、溶鉱炉、いわゆる「キューポラ」がたくさんあります。川口といえば、僕らくらいの年代だと、吉永小百合の主演した「キューポラのある街」という映画のイメージが強いんです。映画で描かれた川口の人たちはみんな貧乏なんだけど、当時を知る地元の人に聞いたら、みんなお金持ちだったんだよ、と聞いて、すごく驚いたものでした。事実と違ったとしても、世間に焼き付いた固定観念って簡単には是正されないんですよね。

写真の上手さって、何だろう

赤城:僕の中で丹野さんは「元祖脱力系写真家」だと思っていて、硬直した感じがないのが好きなんですよ。

丹野:でも今の世の中、硬直してないとダメみたいよ。(笑)

赤城:ゆるいとダメなんですかね?僕は丹野さんの写真から「人としてもう少し楽しんで生きようよ」って感じが漂ってくるの、すごく好きですけど。

――近著の「なぜ上手い写真が撮れないのか」は、写真が一枚もない写真入門書ということも特徴のひとつですが、そもそもこの書籍の企画の着想は、どういったものだったのでしょうか。

丹野:このところ、アマチュアの方がやってる、いわゆる「写真クラブ」と関わる機会があったのですが、みんな写真を楽しんでないな、と感じたのが最初ですね。そういうところで話されているのは、観光写真コンテストでいかに入賞するかみたいなこと。それで、それこそSNSで「いいね」がもらえるような写真を撮ってるわけで、それで佳作だ入選だって喜んでる。クラブで写真展を開けば全部風景写真だったり、スナップなんかとても出せない空気が蔓延している。上手な写真って本当にそういうことでいいの?と感じたので、この本を書きました。

赤城:「なぜ上手い写真が撮れないのか」から引用すると、丹野さんは”撮影会というのは、個としての写真について考えるような場ではなく、同じ被写体をみんなで撮ってそれぞれの撮り方を比較しあって楽しむ場だ”と仰っている。これはまったくその通りで、僕は自分はなんのために写真を撮っているのか、「写真の上手さっていうのは一体何か?」というのを改めて考えるようになりました。

丹野さんの著書では、先達の写真家から学んでいる記述もあります。例えばウィン・バロックの「私は木や草にそれが何であるかを伝えたいわけではない。私に向かって何かを語らせ、そして私を通してそれが自然の中で持つ意味を表現したいのだ」という一文。あれ、でもこれ肝心なところを先達に語らせてますよね?(笑)

赤城:僕はアマチュアの人たちに対しては、とっかかりというか、最初のアプローチは垣根を低くしたいというのがあって。いろんな人が入ってくるのが正しいと思っています。本質的に上手な写真とか、良い写真って何かと問われると、一言では答えられないじゃないですか。それはちょっと他のものと違いますよね。模範的な答えがないことをやってる。それが難しい。

丹野:アマチュアの人について僕が不思議に思うのは、お手本通りにすることに疑問を持たないこと。例えば写真クラブなら、みんなそれぞれ違う人生を歩んできた別個人なわけで、自分がプロとしてやってきた仕事とか、自分がこれまで生きてきたことで得た何らかのフィルターを通して見た世界の方が他人には面白く写るのに、写真クラブの指導者は、えてして参加者を同じ型にはめようとする。これって僕はもったいないと思うんです。

赤城:お手本をなぞったらOK、というのをよしとする風潮は僕も違うと思いますね。僕はカメラ誌の月例コンテストで審査員をやってたことがあるんですが、そこに応募されてくる「海外で撮ったドキュメンタリー風の写真」って、その多くはどうやらバングラデシュで撮られてるらしいんです。そういう撮影ツアーがあるんですよ。例えば「暗いところでおばあちゃんが裸の孫を抱いてる」みたいな、ナショナルジオグラフィックあたりに載ってそうな写真が簡単に撮れちゃう。それを応募してきてることがあるんです。まあ好きにすればいいんですけど、そんなステレオタイプな写真、そこまでして撮る?って思っちゃいますね。

確かに、被写体へのアプローチひとつとっても、いろんなジャンルで一番最初に出てきた写真は、後に続く人に影響を与えやすい。それが連綿と続いている面はあります。それでも僕らは、オリジナリティを出す方法が少ない中で、どうしても自分の撮りたいイメージがあって、それを現実に当てはめて、写真として表現している。その中に「どこかで見たような写真」があったら、そういうものはやっぱり外したくなるものじゃないですか?

コミュニケーションがあれば肖像権は問題にならない

――ここのところ話題になっている、写真の「肖像権」についてはいかがでしょう。トラブルを避けるためにそもそも人が写り込みそうなときは撮らない、とか、写り込んでしまったものにはすべてぼかしをかけて公開するという風潮について、どう思いますか。

丹野:何も思わないよ。写真で撮りたい自分のイメージの世界と、SNSの世界は直接関係がないし、そこは切り離して考えないといけない。そうじゃないと本当に撮りたいものは何なのかを見失ってしまう。肖像権の問題が出ているのって、SNSへ勝手に上げちゃうやつでしょう?面白ければ何でもいいから撮ってしまえ、という。

カメラにはコミュニケーションの道具という側面もあるので、ちょっと会話をして「じゃあせっかくカメラを持ってるので、撮らせてもらってもいいですか」とことわりを入れてから撮ることもできますし、撮らないでくれと言われれば、そうでしたか、スミマセン、で終わりなわけでしょう。撮る側、撮られる側にそうしたコミュニケーションがあれば、肖像権がどうとかいう議論の余地はないし、僕にはマスコミ関係の人だけがワイワイ言っているだけのように見える。

自治体によっては人物写真の表現に自主規制をかけているところも出てきました。例えば、子どもの写真は展示できないとか。もちろん自分の子どもであってもです。それはなぜかといえば、展示されてる子どもの写真をスマホで撮って、悪用されることがあるから。

こういうことを始めてしまうと、それはもう写真を楽しむなと言っているようなものですよね。でもこれは商業ベースで無断利用されてしまうとか、そういう話であって、普通に写真を楽しんでいる大多数の人には本来無縁な話です。

肖像権というテーマで特集を組んだ雑誌もありましたが、あれは普通の人には写真を撮るのを萎縮させる効果しかないと思いますよ。もちろん、特集すること自体は自由ですが。

赤城:せちがらい時代になってしまいましたよね。まあでも、気をつけているのは、堂々と撮ることですかね。コソコソしない。あとは、どうしても撮りたいときには素直に声をかける。

丹野:同じ「撮る」という行為でも、人と人の会話ができない世の中になったら、そりゃあ肖像権やらを持ち出したトラブルにもなるでしょうよ。その結果、肖像権が特集されて話題になったのかもしれません。

赤城:丹野さんはSNSやってないんですか?

丹野:やってないですよ。やったらハマるだろうけど(笑)。だからやらない。あと、メッセージが来たらその都度、会話を楽しまないといけないでしょう?それがめんどくさいというのもあります。

気持ちよく写真やってれば、みんな気分よく過ごせる

――お二方が今、興味を持っていることってありますか?

丹野:落語かな。噺を憶えて、車の中とかで一人で喋ったりしてます。別に人前で披露しようというのではないよ。認知症予防のためだから。でも、やってると気持ちがスーッとするし、滑舌も良くなった気がするんですよ。

赤城:僕は特にないんだよね。何だろ。できれば何もしたくないかな。

丹野:それはそうだね。僕もそうだ。強いて言うなら、ちょっとシャッター押せば写るこれ(カメラ)があればいいもんね。

赤城:僕は著作の一つで、「写真家はヒモか穀潰しのどちらかだ」と書いたんですけど。

丹野:合ってますねえそれは。

赤城:え、この会話(対談として)いいの?

……まあでもやっぱり、丹野さんほど写真を楽しんで、人生を楽しんでる人っていないんじゃないかと思うんですよね。

丹野:確かに僕は、自分で楽しみたいなぁと思って日々過ごしてるよね。気持ちよく写真やってれば、みんな気分よく過ごせるんですよ。ギクシャクしてるのは、みんなそれぞれあまり楽しんでないからなんじゃないかなあ。何かのためにやってるとかね。

赤城:丹野さんは写真教室的なことって、やってらっしゃらないんですか?

丹野:やってないねえ。やったこともないし。人見知りだし。

赤城:丹野さんと一緒に街歩きしたいって人は結構いらっしゃるんじゃないですかね。

――ワークショップ、企画しましょうか。

丹野:いやあ、僕と歩いたって面白くないと思うよ?

赤城:そんなことないですって。

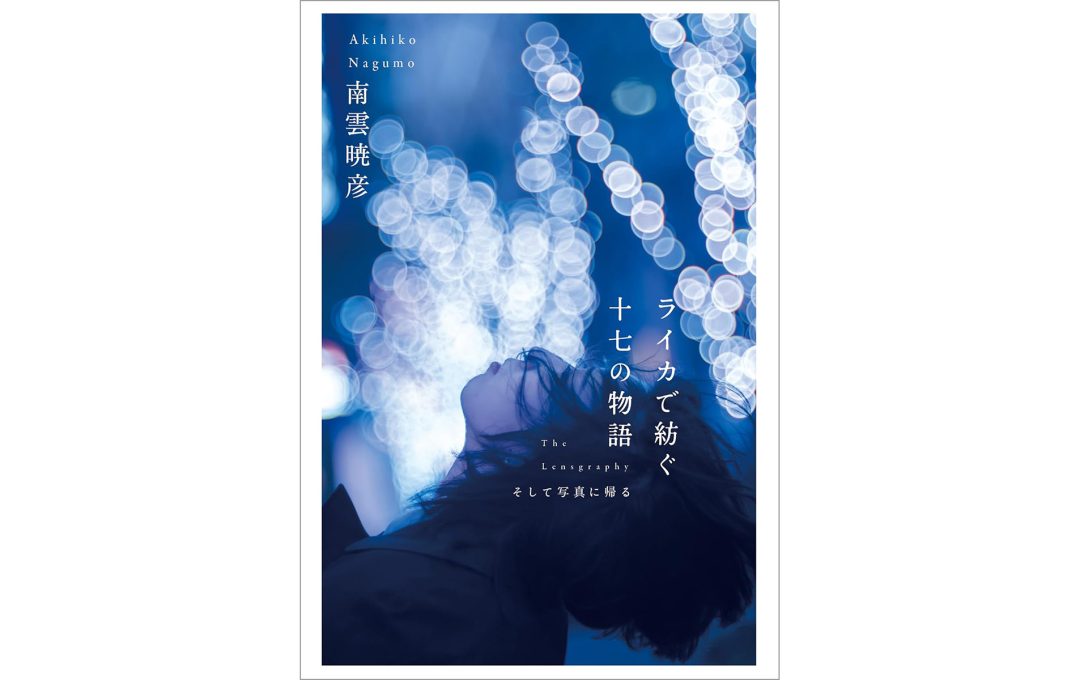

<丹野清志の著書>

<赤城耕一の著書>