写真家・笠井爾示さんが手掛けた作品集「東京の恋人」および「トーキョーダイアリー」は、東京で過ごす日常の中で目にした風景と、艶のある女性ポートレートで構成される、生々しい作品世界の空気感が特徴の一つ。300頁を超える圧倒的な収録作品数も注目を集めました。

笠井爾示さんが7月31日に上梓した写真集「BUTTER」では、女優の階戸瑠李さんを約2年にわたって撮影した150点以上の作品を収録しています。

赤城耕一さんの写真家対談、第2回となる今回は、笠井爾示さんをお呼びして、笠井さんが写真家として活動するまでのルーツや、作品を作る際の考え方、使用機材にいたるまで、様々なお話をお聞きしました。

※記事末尾に、笠井爾示さんの写真展「トーキョーダイアリー」大阪展の情報を追記しました。

興味本位で暗室を体験

――まずは、写真を始めたきっかけについてお聞きできればと思います。

笠井:元々は建築家になりたくて、美大で環境デザインを専攻していました。アルバイトも建築事務所でやっていたのですが、あるとき選択実習のようなものがあって、その中に「暗室コース」的なものがあったんですね。それを選んだのが写真の道に踏み出した直接のきっかけです。

でも、それを選んだのは別に写真がやりたかったからではなくて、興味本位というか、ちょっと面白そうだ、くらいの気持ちだったんですよ。暗室コースでは自分で撮った写真を現像するわけですが、その時初めてモノクロフィルムと印画紙に触りました。

その時支給されたフィルムと印画紙が「ネオパン400 PRESTO」と「フジブロWP 3号」だったかな。それからしばらくは、ずっとその組み合わせで写真をやっていましたね。さすがに今はもう使っていないですが。

赤城:暗室をやるってなると、カメラを買う必要があると思うのですが、コース受講のタイミングで買ったんですか?

笠井:カメラは、写真をやるやらないにかかわらず、美大に入った時点で「買っておいてください」って言われるんですよ。どこかしらで必要になるから。その時買った機種はもう記憶は定かではないのですが、確かニコンの一眼レフだったような。

――そのときは、どんな写真を撮っていたんでしょうか。

笠井:撮り始めた当初は、学内で友達を撮ったりとかでしたね。暗室の実習をするためだけに写真を撮っていた感じです。

赤城:その時点では、撮ることに対する強い欲望はなかった?

笠井:まったくなかったです。

ところで今日はカメラについての話ではないんですね?

赤城:あ、私が出てくるから?いやいや全部がそうというわけじゃないですよ(笑)。

――カメラの話は、またのちほど伺います。

赤城:ちょっと話を戻すと、笠井さんってアートな家系じゃないですか。子どもの頃から音楽や映画が周りにあって、そうした家庭環境の中には、写真を始めようとしたきっかけはなかったんでしょうか。

笠井:特にそういうのはなかったですね。普通の家と変わらないと思いますよ。でも僕自身は、なんらかの芸術的なことに関心はありました。

一つ何かあるとすれば、僕が10歳のときに親とドイツに移住してたことでしょうか。親は3年くらいで帰国したのですが、僕は13歳から18歳くらいまで一人暮らししていました。

※笠井爾示さんは舞踏家・笠井叡さんの長男。

赤城:それはちょっとすごい体験ですね。

笠井:でも、ドイツに渡った当初は、日本に帰りたかったんです。渡航の1カ月くらい前にそれを告げられて。日本に友達もいるし、ドイツ語なんてもちろん話せなかったし、行きたくなかった。

ただ、父もずっとドイツで活動するわけにもいかないだろうし、3年くらい我慢すれば帰れるだろう、とも思っていました。実際、3年後に帰国することになったんですが、3年も経つとそれなりにドイツ語も話せるようになっていたし、友達もできていましたから。今帰ったらこの3年間で積み重ねたものが無駄になってしまうとも思って、親に許可を取り、しばらく残ることにしました。

赤城:その後、日本に帰国してから、美大を選ぶわけですよね。美術や芸術に関して、ドイツにいる間に影響を受けたことはあるんですか? 例えばバウハウス(この場合は機能・効率主義的な芸術や建築のこと)とかノイエザッハリヒカイト(新即物主義)を勉強してみたりとか。

笠井:もちろん興味はありましたが、そこまで芸術に入れ込んでたわけでもなくて。ただ、親が演者として仕事をしていたので、裏方的な仕事をやってみたかったとは思っていました。

赤城:思えば建築もそうですよね。著名な建築家でもあまり前面には出てこなくて、後からその人の作品だとわかるような建物もたくさんある。

「答え合わせ」をしたら写真は面白くない

赤城:笠井さんはお父様の写真も撮影されてますよね。

笠井:そうですね。父には舞踏から離れていた時期があって、活動を再開したのが1990年のことでした。その時僕は大学生で、ちょうど写真に興味を持ち始めた時期。活動再開にあたって宣材写真がないから、撮ってくれと言われて撮ったのがそれでした。

でも本格的に写真を学び始めたのはその後、目黒区中町にあった「アスベスト館」で開講していた写真講座のコルプスに5期生として入ってからですね。そこで初めて写真に対して情熱を燃やしている人たちと交流するようになりました。

※コルプスは、細江英公氏が主催していたワークショップの名前。

赤城:「写真」って、感覚的にはほかの芸術に近いと仰る写真家の話をたまにお聞きします。細江英公さんは舞踏に近いと仰っているし、俳句に近いという方もいる。笠井さんの場合はいかがですか?

笠井:後付けの理屈ではあるんですが、確かに舞踏と写真には親和性があると思います。どういう意味かというと、すべてが真逆だという点です。舞踏は人が動くことによって表現しますが、そのままでは作品として残りません。一方で、写真は常に「停める」し、プリントが残る。常に過去を写して、それが作品になっていく。

赤城:舞踏って、写真作品として記録する面白さがありますよね。

笠井:でも僕自身は、舞踏を写真で記録することには興味がないです。父の写真については、家族から頼まれたから撮った、という感覚ですね。

赤城:当時の笠井青年を「写真」へ向かわせた関心事は、なんだったのでしょうか。

笠井:コルプスの影響ももちろんありましたが、作品から影響を受けたのは荒木経惟さんでしたね。写真ってすごいなと。

赤城:具体的にどの作品を観てそう思ったのですか?

笠井:「平成元年」「冬へ」「センチメンタルな旅・冬の旅」「東京物語」「写狂人日記」あたりでしょうか。

当時の僕には、写真家っていうのは「高尚な写真」を撮る存在だという固定観念がありました。作品としての写真って、どこか非現実的というか、高尚なもので、有名な人を撮らないといけないとか、誰も見たことのないような風景を撮らないといけないとか。そうじゃないと写真家として成立しないと思い込んでいた。その一方で、僕が撮りたいのはそういうのじゃないんだよな、とも思っていました。

写真の勉強を始めた頃は、日本の写真家についての知識がまったくなかったので、あるとき、当時アルバイトしていた建築事務所の近くにあった書店の写真集コーナーを見てみたんです。そこで荒木さんの写真集を開いてみたら、日記が書いてあるんですよね。日記ってことは多分「写狂人日記」だと思うんですが、とにかくそれが僕にとっては衝撃的で。

だって、写真を見たら写ってるのは普通のおじさんとか、そこらの駅前なわけですよ。はじめはこれがなんで写真集として成立しているのかわからなかった。後ろから大きな石で頭を殴られたかのような衝撃でした。

でも、書店を見回すとそこらじゅうに「荒木経惟」の名前があるわけで、そこで初めて「日常を撮っても写真って成立するんだ」と実感したんです。

赤城:写真作品としての内容ではなくて、有名ではないものが写っていること、それが写真集として構築されていることに衝撃を受けたと。でも「写真家」って、今でも最初に笠井さんが仰っていたようなイメージを持たれているところはありますよね。

笠井:ありますね。

赤城:コルプスに入ってからは、どのようなものを被写体に選んでいたんですか?

笠井:その頃にはすでに、被写体は日常でいいんだ、という認識でいたので、あまり今と変わらないスタイルで、日記をつけるように撮っていましたね。その認識は今でも変わっていません。

赤城:それを人に見せていく、提示していく中で、写真を見た人に対して、写真家としてはどういう反応を求めていますか?期待する、と言ったら変かもしれませんけど。

笠井:僕の場合は、見た人が自由に想像してもらえればいいかなと思っています。「僕の写真はこうです」という提示の仕方はしたくないというか。写真って答え合わせをするよりも、疑問に思ったり、想像を膨らませている方が面白いと思うんですよ。

写真は「選択」の芸術

赤城:私が昔の笠井さんの作品から感じたのは、モノクロ写真のインパクトでした。今でもそのイメージが強く残っています。

笠井:確かに最初はモノクロしかやってなかったですね。その流れで森山大道さんの作品も好きになったし。カラーはやったことがなかったんですけど、その理由も、最初にPRESTO 400をもらったから、それをやってればいいかな、くらいのものだったし。

経緯については長くなるので省略しますが、1990年代にナン・ゴールディンと出会って、そのときに僕の写真を評価してもらえたんですが、彼女からいただいたアドバイスのひとつに「今後写真を続けるなら、カラーも撮っておきなさい」というものがあったんです。そのときにもらったのが富士フイルムのベルビア。ポジフィルムですね。それ以降は、デジタルに切り替えるまでポジを使っていました。

でも、もし仮にナンさんがコダックのネガカラーを僕に渡していたら、多分今でもネガカラーを使っていたと思いますね。僕はポジからデジタルに移行してしまったので、いまだにネガカラーを現像したことがないんです。

赤城:体感的に、50代から上の写真家ってみんなポジですよね。でもそこから少し若い人になると、みんなネガカラーになる。

笠井:僕らの世代は圧倒的にネガカラーでしたね。佐内正史くんもそうだし。ポジはあまりいなかったかな……。

赤城:こういうことを言ったら失礼かもしれないですけど、ポジって、感度が低すぎるとか、ラチチュード(露光寛容度、デジタルのダイナミックレンジに相当)が狭いとか、言ってしまえば面倒くさいじゃないですか。その辺はどうだったんですか?

笠井:僕はこっちの方が便利だからとあれこれ乗り換えたりする発想がまったくなくて、最初にもらったものを使い続けるんですよね。モノクロフィルムもそうでしたけど、ポジもそうでした。

なんにでも一長一短はあるので、便利さを求めるというよりは、面倒くささも受け入れる方針です。

赤城:お使いになる道具も、ご自身でかなり研究されてたわけですよね。

笠井:実はそれほど研究してたわけではないのですが、当時はひたすら露出計で光を測りまくってましたね。露出が1段違うだけでもだいぶ印象が変わってしまいますから。ただ、ちょっとアンダーだったり、オーバーだったりというくらいだったら、これはこういうもんだ、と割り切ってはいました。

赤城:いまポジフィルムって本当になくなりそうだから、久々にそういうままならない感じを思い出しました。

笠井:僕の場合は仕事のときもポジを使っていたので、当時は胃が痛くなるような不安もありましたね。まあ、デジタル環境になってそういう不安が解消されたというのは、それはそれでプラスだろうと考えるようにはしています。

赤城:技術的な面とは別の、作品制作という観点では、カラーに変えたとき、モノクロから撮り方が変わった部分はありますか?見るものが変わったとか。

笠井:僕はモノクロに関しては暗室作業が好きだったので、写真を撮るときは暗室作業のことが常に頭にありました。ポジはその逆で、撮ったらおしまい、という発想。その辺で差をつけてた気はしますね。

赤城:写真に色をつけていく、ということには関心がなくて、単に今まで関心があって撮っていたものに色がついただけなのだと。

笠井:僕が最初に出した写真集の「Tokyo Dance」は、当初はモノクロの作品だけを収録する予定だったんですが、その時お世話になった新潮社の宮本和英さん(当時)も、ナン・ゴールディンと同じで「モノクロで出すのはいいんだけど、それだと完成されすぎてしまう。1年あげるから、カラーの作品を撮ってきなさい」と仰ったんですよね。

さすがに「いや、モノクロだけでいいです」なんて言えないですから、がんばって撮りましたけど(笑)。

赤城:それによって、写真集の完成度が上がって、本が売れるなら、それは良いことですよね。

笠井:結果的にカラーを撮る機会がいただけたのは僕にとって糧になりましたから、良かったです。

赤城:お話を伺ってると、受動的なスタンスではあっても、最終的にはきっかけを活かしていくことが多いように感じました。

笠井:振り返ってみると、僕は自分で何か決めたとか、そういうのがないんですよね。授業でPRESTO 400が配られたからPRESTO 400を使うとか、ナン・ゴールディンがくれたからポジを使うとか、カラーをやれって言われたからカラーとか。自分で「よし、カラーをやるぞ!」と決心して始めたわけではないんです。

赤城:その意識っていうのは、来るものはみんな受け入れよう、ってことなんですか?

笠井:そう思います。もっともらしいことをいえば、写真ってそもそも「選択」の芸術じゃないですか。常に選択することを求められる。そこにはすごく集中したいんだけど、ほかのものはあまり選択したくないんです。例えば服も、普段遣いのものではTシャツかパーカーしか持っていないし、靴もアディダスしか履かないし。日常から選択することを極力排除している。

「湿り気」のある写真

赤城:笠井さんの作品からは、共通した「湿度感」を感じるんですが、笠井さんご本人として、そういう日本的なメンタリティを感じながら撮ってるってことはありますか?

笠井:ないですね。

赤城:海外で撮ってると感じる方もいるみたいなんですが、私はきわめて日本的だと感じました。

笠井:ポジで撮ってた頃は、なんとなく「湿り気」のようなものは感じていました。僕自身は別に湿っぽく撮りたいわけではないんですが、それがもしかしたら、ある種の自分らしさなのかもしれない、とは思っています。

それからデジタルに移行するときに、果たしてその「湿り気」的な部分を表現できるのか疑問に思ったこともありました。でも実際に撮ってみると、意外と湿っぽいな、みたいな(笑)。ただ日常的に写真を撮っていく中で、特別湿っぽくしたいという意図はないんですよね。

赤城:湿っぽいというのは悪い意味ではなくて、むしろ僕にはそれが魅力に感じられたので、予想が当たっててちょっとうれしくなっちゃいました(笑)。

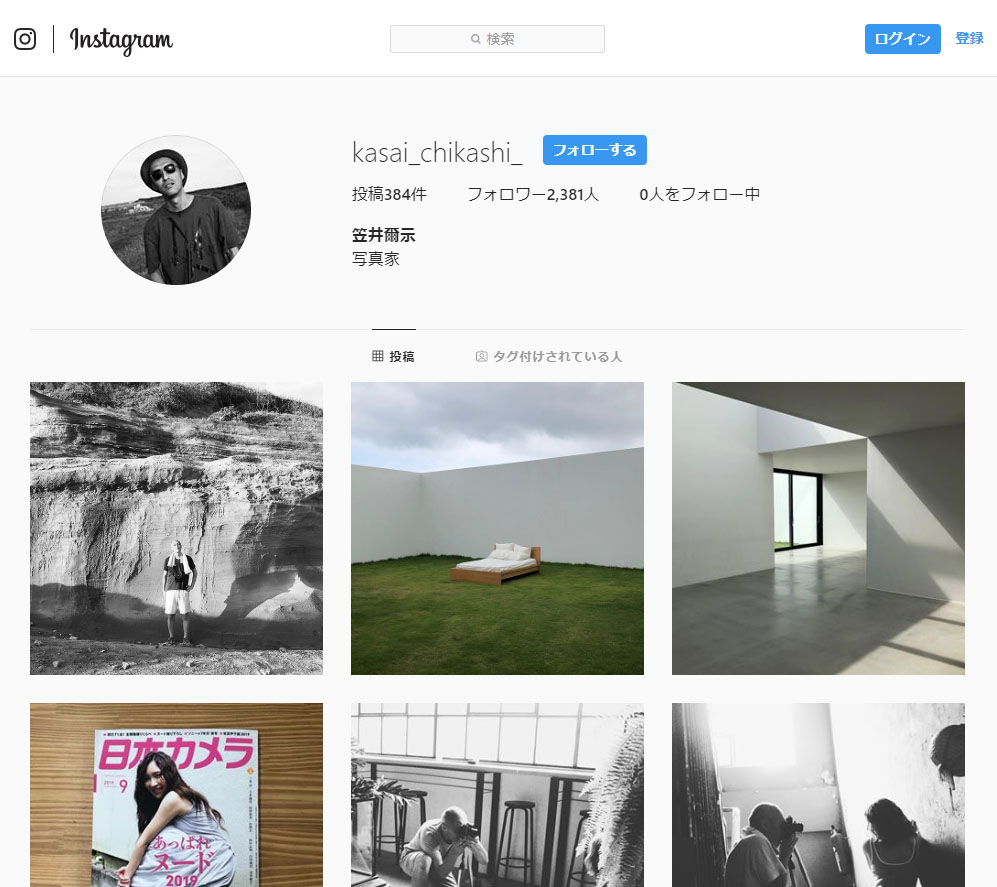

Instagramの写真は消費されるだけ

――笠井さんはSNSにも写真を投稿されていますよね。笠井さんにとって、「ネットに写真を出すこと」の位置付けというのは、どのようなものなのでしょうか。

笠井:SNSについては、告知とか記録とか、日記みたいに使っています。もちろん、ほかの方の写真を見て、すごいな、と思いながら見ることもありますよ。僕はTwitterとInstagramをやっていますが、Instagramを見る自分の行動を顧みると、写真を消費するために見ているようなところがありました。一度見たら満足してしまうし、次の絵に行ったら前の絵は忘れてしまうようなところがある。それでいて中毒性もある。それがよくも悪くもSNSだと思っています。でも、そこでは写真が、ただ単純に消費されるもの以外の何ものでもないように感じたんです。

Instagramには最初、「東京の恋人」とか写真集に掲載している作品を載せていて、フォローも2万くらいあったのですが、消しちゃいました。今あるのは2代目です。最初のアカウントを消したときも、大抵の人は「あ、消したんですね」なんて軽いノリで。もしかしたら何人かは悲しんでいたのかもしれないけど、意外とみんな憶えていなかったんです。

ネガティブなことばかりでもなくて、最初のInstagramアカウントを見ていた編集者からお誘いいただいて、写真集を出すきっかけになったという側面ももちろんあります。でも考えてみると、僕が写真でやりたいことはこういうことじゃないよな、と思って、一旦リセットしました。

――2つ目のInstagramアカウントは、ほとんどその日会った人とか、食事の写真とかを掲載している。「記録」の意味合いが強いですよね。

笠井:しかも男性の写った写真ばかり投稿していますね。なんでかっていうと、ちょっと煙に巻きたいところがあって(笑)。

というのも、こういう仕事をしていると「いつも女の子とつるんでるんじゃないか」って誤解されがちなんですよ。初めて一緒にお酒を飲む人とかは、僕が女の子を連れてくるんじゃないかと期待されたりするんです。別にそんなことないのに。

赤城:嘘みたいでしょ?でもそういう人って意外といるんですよ。

笠井:僕は女の子とご飯に行くことなんて、友達を除けばほとんどないし、普段は男性とつるんでることの方が多いんですよ。Instagramでは「本当はそうなんだよ」ということをやんわり出しているというか。こういう写真を撮ってるのに、Instagramではワイングラスを持って女の子と一緒に写ってるとか、なんかイヤじゃないですか。女の人を撮っているっていうのは別にInstagramで言うことじゃなくて、作品の表現として出していきたい。

「写真展」は「写真集」とは別物としてやりたい

笠井:写真って、「この写真とこの写真、実はリンクしてるんじゃない?」と後付けで解釈できるのが面白いんですよね。

赤城:それは僕も最近思うところです。写真展と写真集を作るときは、選び方を変えてるんですか?

笠井:「東京の恋人」のときは、700点くらい並べました。もともと写真集を構成するために集めたものを全部並べた感じです。

個人的には、写真展よりも写真集の方が好きです。それは別に写真展が嫌いなわけではなくて、せっかくスペースを借りてイベントとして開催するなら、空間演出的な発想でやりたくなっちゃう。例えば巨大なプリントを5点だけ展示しておく、というような。でもそこはギャラリーの都合で、プリントを売らなきゃならないから額装して、ってなりがちなんです。

「トーキョーダイアリー」については、9月に写真展を開催する予定があるんですが、それについては、まだ何も考えてないです(7月19日時点。2019年9月の写真展は、tokyo arts galleryで開催します)。

赤城:笠井さんの作品ってそういうインスタレーションにも堪えられると思うので、それは僕も見てみたいです。

――写真集の話が出たところで、7月に発売した写真集「BUTTER」についても、何かエピソードをお聞きできればと思います。

笠井:今回モデルになっていただいている階戸瑠李さんとは、以前仕事でご一緒したのをきっかけに、2年前から撮り始めました。僕は仕事ではできないことを常に作品でやりたいと思っているのですが、「BUTTER」ではグラビアの延長線上にある作品を自分なりにまとめられた手応えがあります。新しい形のグラビア写真集というか。

そういう意味では、かつて手掛けていた「月刊シリーズ」とはまた違った評価が得られるんじゃないかという楽しみはありますね。「月刊シリーズ」は、いわゆるグラビア好きな人たちにはあまり評価が高くなくて、その一方で女性からは高評価だった面がありました。それはどちらが良いとか悪いとかではなくて、「グラビア写真を消費する」ために見るのか、「女性の写った写真として見る」のか、そのスタンスの違いなんだと思います。

(後編に続く)

笠井爾示写真展「トーキョーダイアリー」開催概要

会場:tokyo arts gallery

住所:東京都渋谷区東2-23-8

開催期間:2019年9月6日(金)~9月16日(月・祝)

開場時間:12時~20時(最終日は18時まで)

休廊日:9月9日(月)

入場料:無料

関連イベント:9月7日(土)アーティスト・トーク(詳細はギャラリーの開催概要を参照)

関連記事はこちらから

「トーキョーダイアリー Inn オーサカ」開催概要

会場:The Blend Inn

住所:大阪府大阪市此花区梅香1-24-21

開催期間:2019年9月28日(土)~10月20日(日)

開場時間:8時~19時

入場料:大人500円、小人(小・中学校)200円、5才以下とThe Blend Inn宿泊客は入場無料。

関連イベント:9月28日(土)アーティスト・トーク (詳細は関連記事を参照)