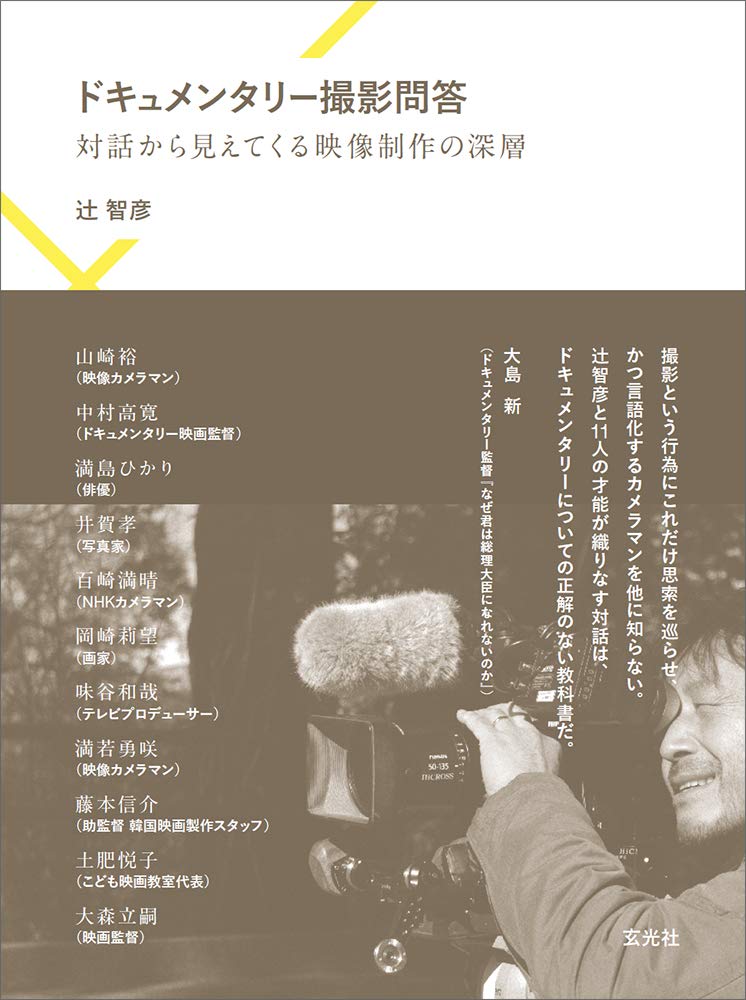

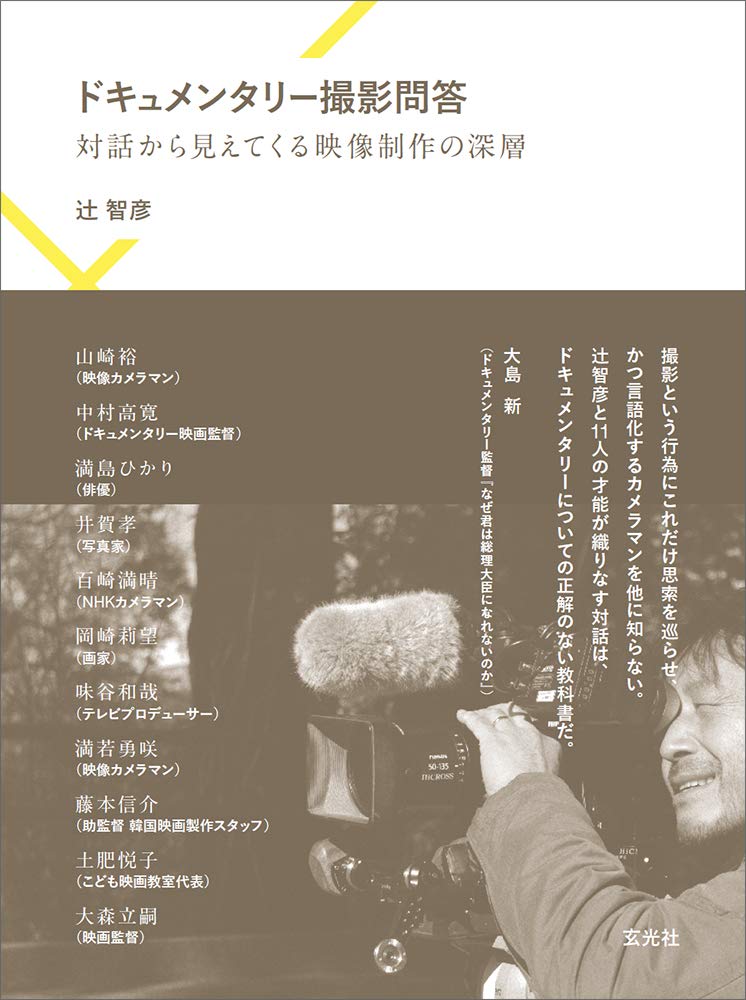

ドキュメンタリー映画や劇映画のカメラマン・撮影監督として活躍している辻智彦さんの「ドキュメンタリー撮影問答」は、カメラマンから映画監督、出演者、写真家、番組プロデューサーなど様々な立場から映像制作に関わる業界人11名へのインタビュー集です。

「ドキュメンタリー」をキーワードに展開する問答では、インタビューが進むにつれて各人が持つ信念や詳細な方法論、時には意外な本音も飛び出します。それぞれ異なる立場から各々の領分について語る対話の中で読者が目にするのは、その道のプロにしか到達しえない領域、伝えたいテーマをいかに表現するかに心を砕く、クリエイターたちの姿です。

本記事では中村高寛×辻智彦「対象者の人生をまるごと引き受ける」より、ドキュメンタリーとしての批評性を保ちつつ、取材対象との適切な距離感や関係性を探る中村監督の考えや、取材を終えた辻智彦さんの所感を転載します。

その人の骨まで拾えるのか

中村:私にとって対象者は、友人でもあり、恋人のようなところがあって。制作している時って、自分のスタッフに「ミトワさん、こんなところがあってさ。本当にどうしようもないよ」とか言うんです。悪口というよりも、彼のことが好きだからこそ、こんなところまで知ってるぜ!という感じで言っている。それで対象者の人物像を皆で共有しているところもあるし、自分で言いながら対象との批評性を保っているところがある。

辻:批評性がないと作品にならないから、そこが難しいところですね。盲目的に好きなのとは違う。

中村:『禅と骨』のときは顕著ですが、恋愛にたとえると、付き合い始めて最初は良いところしか見えないけど、関係が深まるとだんだん相手の嫌なところが見えてくる。その嫌なところも受け入れたくなるし、そこすらも愛しく思えてきますよね。つまり取材しながら最初は良いところ、光の部分を撮っていくわけですが、でも嫌なところ、影の部分も撮りたくなってくる。

そもそも影がないと光が際立たない。実はそれが影ではなくて、見方を変えると光にもなるというか、その対象者の魅力にも繋がっている。その影の部分をいかに出せるか、それを自分の前でさらけ出してもらえるかが勝負。そうなると、時には相手とガチンコ勝負になるのは避けられないし、それは私がドキュメンタリーを作っていくうえでの性なのかもしれませんね。

辻:今のお話は、中村さんのドキュメンタリーの本質のところですね。愛おしいと思う心、中村さん自身が己の中にそれを求めている。きれいごとではない陰の部分も含めて人を愛おしいと思いたい、ということかもしれない。それが原動力のような感じがしました。中村さんがなぜ艱難辛苦を乗り越えてドキュメンタリー映画を作るのかという根本の根本。

中村:実はミトワさんに関しては、撮影途中からほんとに憎たらしくなってきて、この憎たらしい対象者をどう撮ってやろうかと思っていました。

辻:今ならそれもわかりますけど。ずばり、それも愛おしさですよね。

中村:ああ、そうですね。そのときは本当に憎たらしくて……。ミトワさんが入院していた時は、愛憎が極まりすぎて、「こいつの死ぬ間際、瞬間を絶対撮ってやる」と思って、病院に通っていた時期がありました。トランス状態というか、頭がおかしくなっていたと思うのですが……。

辻:その情熱は映画にみなぎっていますよね。

中村:メリーさんにしても、ミトワさんにしても、私がキャメラを回すかどうかの最後の決め手は、その題材、対象者で飽きずに遊んでいられるかだと思うんですよ。「遊び」って言葉が適切かどうか分からないけど、つまりずっと面白がっていられるかということかな。『禅と骨』だったら、ミトワさんの骨まで撮ることができるのか。もっと言うと彼が死んだ後でも、彼を知りたいと思える欲求が持続できるのか。

辻:うーん、中村監督は怖い怖いと思っていたけど、思っていた以上に怖いというか、恐ろしい人ですね。長時間にわたってありがとうございました。

中村高寛さんと初めて会ったのは2008年12月。「横浜についての新しいドキュメンタリー映画を作るので、協力してほしい」と、突然黄金町のバーに呼びだされたのが始まりだった。その時中村さんはまだ30代前半、大ヒットした『ヨコハマメリー』で一世を風靡したばかりの青年監督はぎらついた目で僕を誘い、僕はその時から中村さんの無頼派のような迫力に気圧されていた。

今思えば、クールな作風と相反する情熱的な語り口に、初対面ながら真正ドキュメンタリストの持つ「狂気」を早々と感じ取っていたのかもしれない。その後企画は二転三転し、この問答で悔恨とともに語られていた『終わりなきファイト』という、カシアス内藤氏についてのテレビドキュメンタリーに結実することになったのだが、今回僕が聞きたかったのは、その挫折とそこからの快復の軌跡についての中村さんの意識だった。

『終わりなきファイト』(番組としては高く評価されている)の挫折から『禅と骨』発表に至る痛快な復讐劇は、鮮やかな表現の跳躍だと思ったし、現場を共にした僕から見ても、眩しい。僕はそんな中村さんを人として愛しく思う。その強さも弱さも含めてだ。そして何より、中村さんの表現者としての核心をなす感性から出たに違いない素直な言葉「本当は撮りたくない」……この言葉が含む柔らかい感覚、これを僕も大事にしたい。シャイで凶暴なこのドキュメンタリー監督の大きな瞳に魅入りながら、素直にそう思った。