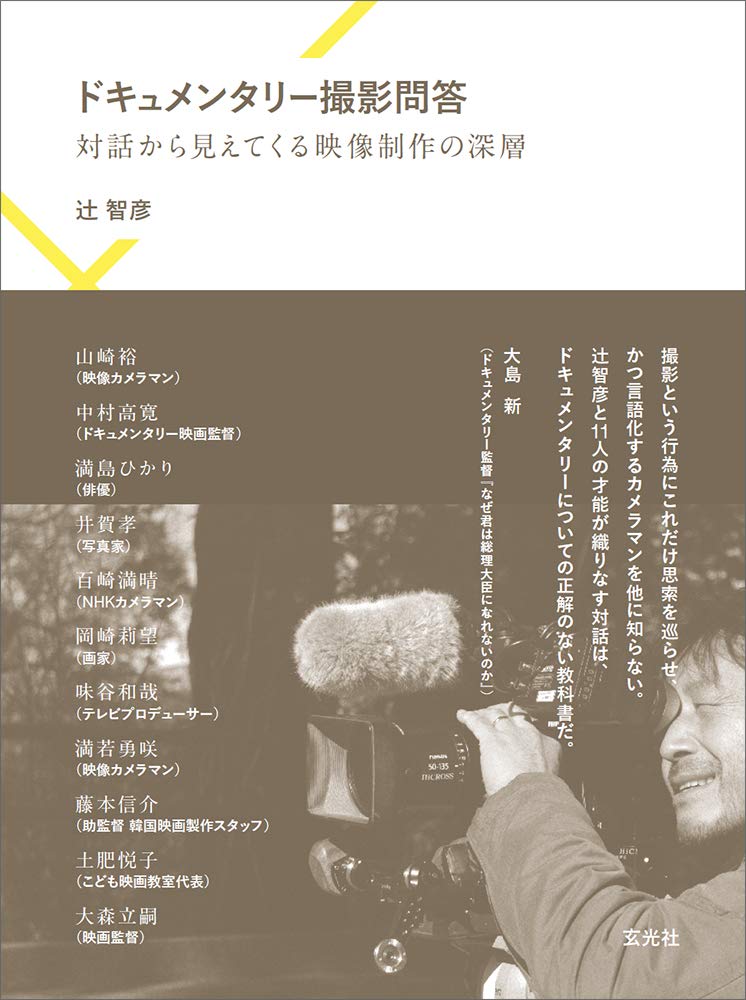

ドキュメンタリー映画や劇映画のカメラマン・撮影監督として活躍している辻智彦さんの「ドキュメンタリー撮影問答」は、カメラマンから映画監督、出演者、写真家、番組プロデューサーなど様々な立場から映像制作に関わる業界人11名へのインタビュー集です。

「ドキュメンタリー」をキーワードに展開する問答では、インタビューが進むにつれて各人が持つ信念や詳細な方法論、時には意外な本音も飛び出します。それぞれ異なる立場から各々の領分について語る対話の中で読者が目にするのは、その道のプロにしか到達しえない領域、伝えたいテーマをいかに表現するかに心を砕く、クリエイターたちの姿です。

本記事では中村高寛×辻智彦「対象者の人生をまるごと引き受ける」より、取材対象となる人物との関係性の構築と維持について話しています。

「本当は撮りたくない。いつも逃げ腰です」

中村:そもそも私自身、そんなに働きたくないというか、モチベーションがないと働けない。映画を作るうえで、お金がないと何もできないから、ガンバって働いてきたんですね。だからもし映画を撮らなくなったら、積極的には働きたくはないというか……。

辻:ということは、中村さんは映画を撮るためということは別にして、働いてお金持ちになりたいという気持ちはあまりない?

中村:そもそも自分が「映画界の片隅で生きていければいい」と思っていた人間なので、いま何とか生活できているだけで満足っていう感覚がある。

辻:じゃあ、中村監督にとっては、次から次へと自分の撮りたいテーマで映画が撮れる資金的な余裕と環境があればいいということですか?

中村:本当は撮りたくないのが本音です。

辻:撮りたくない? 爆弾発言ですね。

中村:だって、撮ると大変じゃないですか?面倒くさいし、お金もかかるし、やらないに越したことはない。基本、いつも逃げ腰です。『禅と骨』 も対象者のヘンリ・ミトワさんからお願いされて、「じゃあ撮りましょうか?」というところから始まったし、今ちょうど新作を撮り始めているのですが、やはり同じようなパターンですね。キャメラを回し始める前に、対象者と数年の時間を共有していくなかで、だんだん撮らざるをえないような状況になっていくんです。

辻:巻き込まれ型ですか?でも、一度制作に入ったら、粘りに粘ってものすごいボリューミーな映画を作りますよね?

中村:一度、撮ると覚悟を決めると、やはり対象者の想いに応えたいという気持ちが強くなるんでしょうね。その人のことが好きで、もっともっと知りたくなっていく。でもずっと撮ることを躊躇っている感情もある。それが実際にキャメラを向け始めると、堰を切ったように止まらなくなってしまって、結果、時間をかけて、粘ってしまうのかなあ。

取材対象者との関係性

中村:なぜ躊躇うかというと『ヨコハマメリー』を完成させたときに、これは大変な仕事だなと痛感したんです。ドキュメンタリー映画を撮るということは、ある意味、対象者の人生をまるごと背負わなければならない。事実、劇場公開されて13年経った今でも、上映は続いているし、ネットでも視聴ができる。ということは、私との関係はその後も一生、続いていく。こういう付き合いを、あと何人の対象者とできるだろうかと想像したら、ぞっとしたんです。

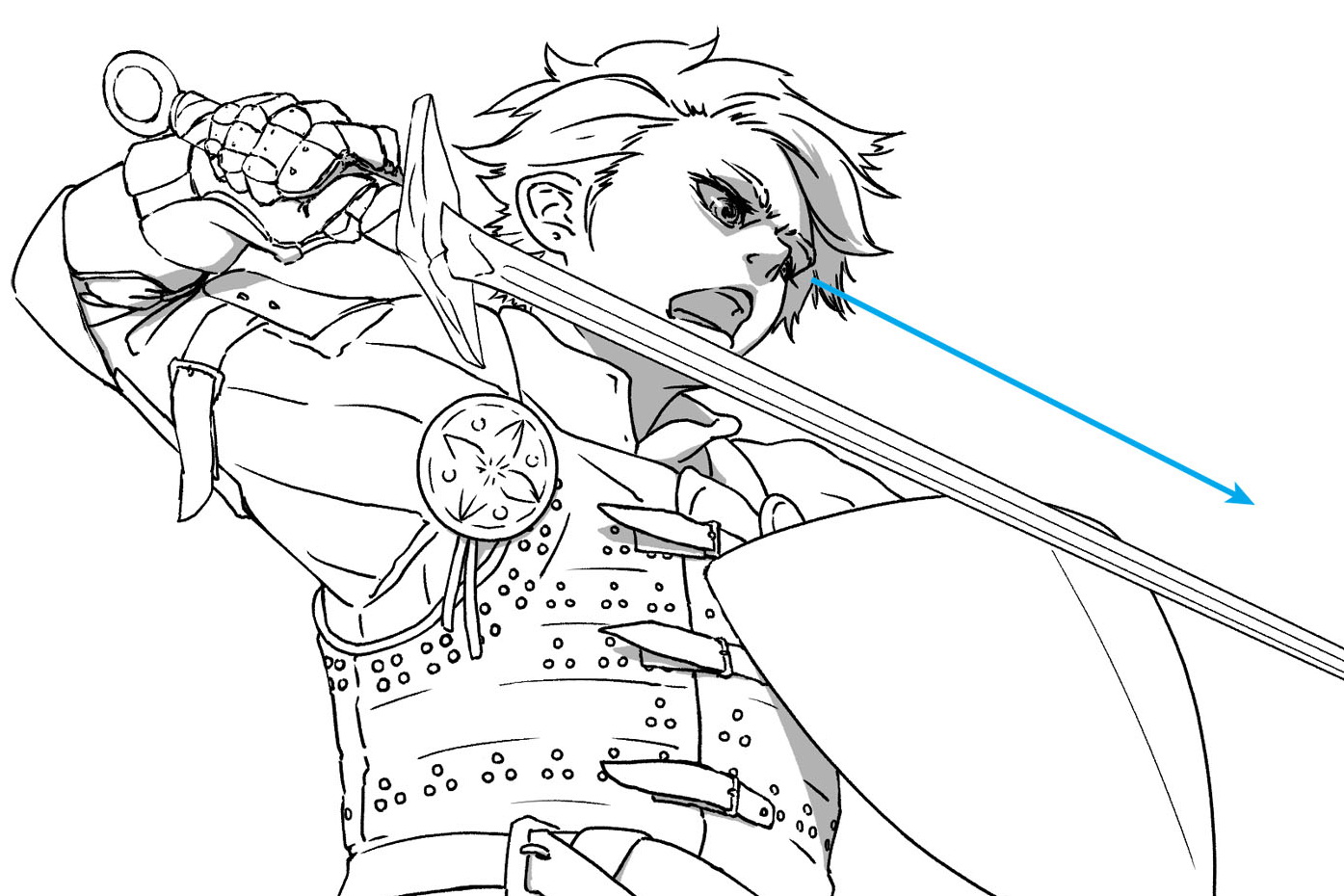

辻:その関係性が撮影することで壊れるということもあります。ここで私がカメラマンとして中村監督とお仕事をご一緒したテレビドキュメンタリーを題材に取り上げたいと思います。カシアス内藤さんという番組『終わりなきファイト』(※)(1970年代に活躍したボクサーの現在を描いた)です。カシアス内藤さんは還暦を迎えたころに癌が見つかります。それからボクシング界に戻ってきて横浜でジムを始めるわけです。

※終わりなきファイト ~伝説のボクサー カシアス内藤:NHKハイビジョン特集。2010年4月放送。”伝説”のボクサー、カシアス内藤。才能をうたわれながら、ついに世界王座の栄光をつかみとれないまま引退。表舞台から姿を消した。しかし2004年にがんと診断されたことを機に「もう一度リングへの夢に賭けたい」と自らのジムをオープンさせた。がんと闘いながら、さまざまな境遇の若者に指導を続ける。己の人生をふりかえり、彼らに闘う意味を伝えていく。カシアス内藤の熱い日々を追い、そのボクサー人生を見つめる。(NHKクロニクルより)

その番組の冒頭を見てみましょう。

このカシアス内藤さんとの関係が撮影を始めた途端大変なことになりました。私はカメラマンとして入った撮影初日にカシアスさんとお会いしたのですが、初対面は笑顔がよくてチャーミングだし格好良くて画になるし、これはいい番組になりそうだと思ったのも束の間、すぐに「何撮ってるんだ、カメラを止めろ」と怒鳴られた。そこで取材が頓挫してしまったわけです。

中村:あの撮影は、今でもトラウマになっていますね。

辻:その時の気持ちはいかがでした? 予想していましたか?

中村:実は半分くらい予想していました。あの段階で綱渡り状態だったんですよね。私は撮影する3年前、2007年からカシアスジムの練習生になったんですが、カシアスさんが『ヨコハマメリー 』に興味を持っていたので、DVDを貸したりしていました。彼も実際、メリーさんを見ていたし、地元横浜が大好きな人なんですよ。「横浜を撮るなら、何でも協力するよ」と言われていたのですが…… 。それから暫く経ってから、カシアスさんのほうから「自分は(癌を患っているので)この先長くないかもしれないし、このジムや選手たちのことも含めて撮ってくれないか」とお願いされたんです。

私自身、アメリカ兵と日本人のダブルスで横浜生まれ横浜育ちというカシアスさんの出自にも魅力を感じていて、彼を通した横浜・日本の戦後史が描けるだろうなという思いもありました。

私との関係が変わり始めたのが、制作会社が加わって、プロデューサーを連れてきた時からですね。その時は『ヨコハマメリー 』でそれなりに実績をあげた後だったので、自費で撮るのではなく、ちゃんと仕事として映画を撮る道を模索していたのですが、それが良くなかったのかもしれません。

それまで私と1対1の関係だったのが、制作会社が入ったことで、カシアスさんの意識が変わり始めたんだと思います。「これは監督と俺だけのプロジェクトじゃなかったんだ」と。そのあたりから、私への対応もよそよそしくなってきました。

後々分かったことですが、カシアスさんは東洋チャンピオンになったこともあり、とても取材慣れしている人なんですね。でも現役当時、彼が王座から陥落して、負けが続いたときにバッシングを浴びたこともあって、マスコミ、メディアの怖さを嫌というほど知っている。たぶんそのスイッチが入ってしまったのかもしれませんね。一緒に映画を撮ろうと誓い合った仲間だったはずなのに、私のことをマスコミの一部、制作会社の監督として見るようになったんだと思います。

その時、実は映画と同時進行で、資金調達のためにNHKの番組としても動き始めていました。映画だけだったら、制作会社に「ゴメンなさい!」と謝って、この時点で止めたんでしょうけど……。すでにNHKへの番組提案が通っていたので、プロデューサーが「番組だけでも協力してくれないか」と、カシアスさんを説得して番組だけやることになったんです。その時点で、私はテレビのディレクターとして、仕事として携わることになりました。こういう事態に制作会社を巻き込んでしまった責任もあるし、私にできる後始末というか、何とかその場を乗り切るしかないと、その時はそれしか考えられませんでしたね。

でも『終わりなきファイト』をやってから、対象者との関係を改めて考えるようになりました。『ヨコハマメリー』のときは、対象者との関係がうまくいっていたので、過信もあったのかもしれませんね。自分が誠心誠意、相手に尽くしていれば、ちゃんと応えてくれるんだろうと……。しかし、そんな簡単なものじゃないということを強く思い知りました。

辻:「おれをどこまで搾取するんだ」とカシアスさんは言うんです。言いがかりにも思うけど、搾取していると言われて、そんなことないと言い切れない気がして。その言葉を聞いてどうでしたか?

中村:あの時はショックでしたね……。「いや搾取ではありません」と言えない自分がいる。自分は何を対象者に返せるんだろうか、どういう関係を築けるんだろうかということは、自分のなかで問い続けていました。でも答えなどでない。当時、カシアスさんを題材にしたノンフィクション『一瞬の夏』の著者である沢木耕太郎さんに相談したら、「なんでショックなの? 俺たちは搾取する側でしょ、その自覚はないの?」と言われたんです。こちらは搾取する側なんだから、その自覚を持って取材しなきゃダメだよと。でも自分としては、それは嫌だなと思った。搾取ではない、もっと違うかたちで対象者との関係を築きたかったんです。それを次作の『禅と骨』では手探りながらも模索していきました。

辻:ショックを受けつつ、一歩前へ出てもっと相手との関係性を作っていこうと。

中村:『ヨコハマメリー』の公開後、ドキュメンタリー番組をずっとやっていた時期があったんです。テレビでも自分で企画を立てて作ることが多かったのですが、不思議なのは、映画ではその後も対象者と関係性がずっと続いていくのに、テレビだと同じような気持ちで対象者に向かい合っているのに、MAの前くらいに次の番組の準備が始まると、頭の中が切り替わってしまうんです。すると対象者のことを忘れたり、自然と連絡をとらなくなったりする。

辻:意識の違いがあると思うんです。テレビドキュメンタリーはやっぱり対価として、金が入ってくる仕事。でも中村さんの映画の作り方は人生、生き方そのものです。友人ではないかもしれないけど、人生で知り合った人、カメラを通して分かち難く結びついた人は、人生をかけて付き合うことになるのだと思います。

中村:対象者もテレビという枠のなかで放送されて消費されていく、自分もテレビに消費されていく、その消耗感がすごかった。カシアスさんがああいう形で、「搾取」と言ってくれたことで、自分が抱えていた矛盾と向かい合うことになったんだと思います。あの一件がなかったら、何も深く考えずに今もテレビ番組をやっていたかもしれませんね。

辻:あの経験は私にとっても撮影という行為について考えるいいきっかけになりました。中村さんはそれを踏まえて新しい作品に進んでいきました。『禅と骨』に関して、対象との関係の作り方で具体的に話せることはありますか?

中村:こうしようとあらかじめ決めつけずに、フラットでいきたいなと。つまり取材する側、される側ではなく、あなたがいて私がいるという二人から始めようと思いました。なので誰かを介在させるのではなく、私と対象者であるヘンリ・ミトワさんとの関係をいかに築けるのか。まあ当たり前のことなんですが、それがいちばん難しいんですよね。

辻:ドキュメンタリーではよく関係性を築くと言葉ではいいますが、なかなか一つの答えが出る話ではないですね。