映像制作、とりわけロケを伴う撮影や取材によって制作した作品では「伝わる」映像に仕上げるためにノウハウが必要です。技術の体得には実際に手を動かすことが重要ですが、ときには先達から基本的な考え方を学び、自分の中に下地を作ることも同じくらい大切なことではないでしょうか。

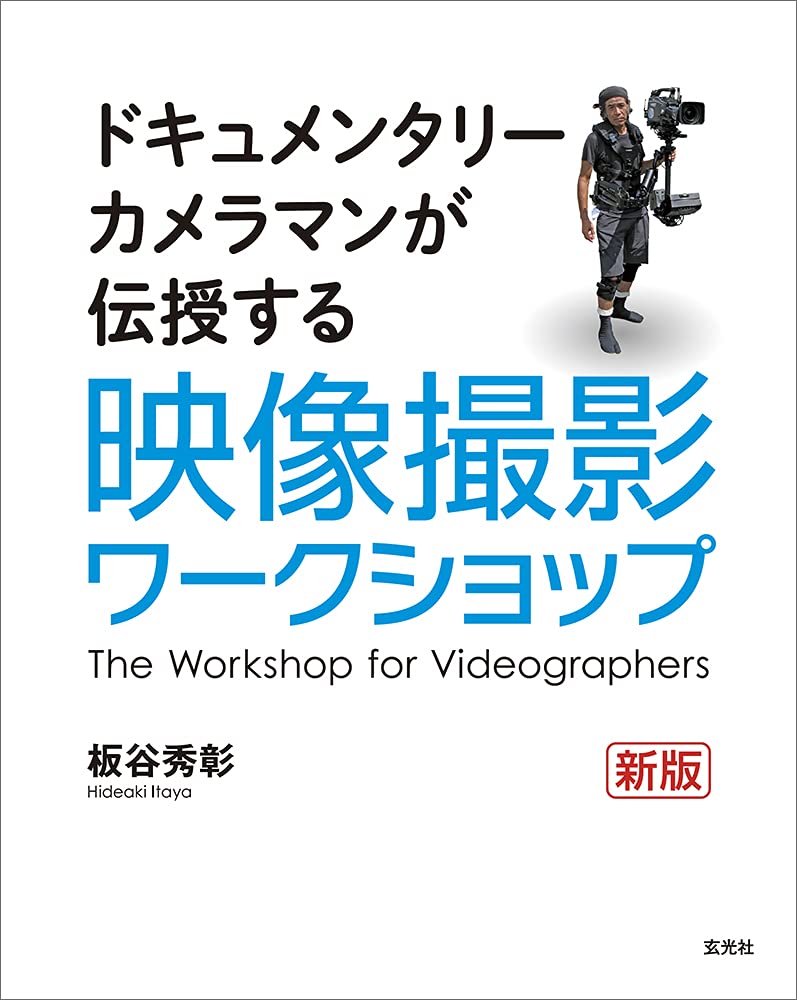

「映像撮影ワークショップ 新版」著者の板谷秀彰さんは、1970年代からテレビ、映画、CMなど幅広い映像制作の現場で活躍するベテランカメラマン。本書は「ビデオサロン」誌で過去に連載していた内容に加えて、2021年現在の状況を踏まえた加筆原稿を収録。内容はプロとしての心がけや知識を伝える「基本編」、撮影に関わる具体的な技術を解説する「実践編」、カメラマン目線で実際の撮影現場を振り返る「現場編」の三章立てになっており、長くプロとして積み重ねてきた論考やノウハウを読み解くことができます。

本記事では「基本編」より、映像におけるホワイトバランスについての考え方を抜粋して紹介します。

表現という視点でホワイトバランスを考える

自分好みの映像を作り上げるためには、カメラのセッティングを変更することが第一歩になります。

突然ですが、皆さんはNo.85のゼラチン・フィルターって知っていますか?ちょっと上質なスコッチウイスキーみたいな色をしたゼラチン製のペラペラなフィルターです。

30年以上も昔、この仕事に足を突っ込んだばかりの僕は、フィルムカメラの助手として撮影所に通う日々を送っていました。助手といっても上から3番目、早い話が一番下っ端 です。今とは比べものにならないほど強い縦社会だった撮影所では本番中はもちろん、その前後ですら助手の分際で ファインダーを覗くなんてもってのほか!何をどう撮影してるかなんてこととは無関係に、ひたすら重たいカメラを担ぐ肉体労働。思い描いたのとはほど遠い現実…。そんな中で撮影の仕事をしているんだなと少しばかり実感できるのが、No.85フィルターを準備する時でした。

当時のフィルムはスタジオのタングステン・ライトで正確な発色になるように設計されているものがほとんど。デーライトに対応するものもあるにはありましたが、ほとんど使われていませんでした。そのため屋外で撮影する時に は、レンズに色温度変換用のフィルターをつけるのですが、No.85はその標準的なフィルターなんです。

当時使われていたコダックやフジのゼラチン・フィルターは10㎝角ぐらいの大きさ。これをレンズの前面に付けると一枚でレンズ一本しかカバーできなくなってしまうので、今以上に耐乏生活を強いられていた撮影業界では、節約のためにより面積が小さくてすむレンズの一番後ろ(後球)にこのゼラチン・フィルターを切って貼り付けるという、今では考えられないような芸当をしていたんです。

レンズ後球にはゼラチン・フィルターを貼り付けるような構造がありませんので、小さな円に切ったフィルターに透明なマニキュア液を少量つけて接着させるというかなり微妙な作業。今思えば手品師のようなことを、みんながしていました。いろんな意味で職人の世界だったんですね。

経験と勘で決めていたフィルター

色温度の詳しい説明は省略しますが、乱暴に言えば、光によって発する色を温度に置き換えた指標です。例えば、ローソクの炎だったら1800K(ケルビン)、100W程度の白熱電球が2900K、撮影用のタングステンランプが3200K、晴天の直射日光が5600K、同じく晴天の時の日陰で8000Kくらいと言われています。

しかし、当時はよほど特殊な場合以外は撮影現場で色温度を測定するなんてことはしませんでしたし、そもそも色温度を測るメーターはかなり高価で(今でも数万円もします)誰も持っていませんでした。撮影にあたって、いったい色温度がどの程度かを知る方法がなかったんです。

ゼラチンの色温度変換フィルターはNo.85以外にも多くの種類があり、だいたい100K程度の幅で変換するレートが違っていたのですが、その場の色温度を正確に測定する 方法を持っていないわけですから、どの程度の変換をすればいいのかは長年の経験と勘のようなもので判断されていたことになります。まあビデオに比べてフィルムの色温度に対するキャパシティはかなり広いので、ベテランのカメ ラマンやチーフ・アシスタントの判断に間違いはなかったのですが、その当時、僕たち助手の中で話題になっていたのが「朝は青く、夕方は赤く」というルールについてです。

例えば、早朝シーンは実際の色温度よりも変換するレートを下げて青っぽく表現する、夕方のシーンでは実際の色温度よりも上に設定して赤みがかった発色になるようにフィルターを選択する。これがルールというか、定説というか、常識というように先輩から教わっていました。本当は朝にしろ夕方にしろ、太陽の角度が低い時間帯では色温度は同じように低くなりますから、条件的には朝も夕方も同じなんですが、映画のシーンとして表現する時には「朝は青く、夕方は赤く」という決まりがあったんですね。

正しい発色が良いというわけではない

これははたして正しいのだろうか? というのが僕たち助手仲間での議論の的。赤い朝があっても良いだろう、青い夕方があっても良いだろう、という疑問です。結局のところどちらが正解かという問題ではなく、なぜそのほうが自然かという理由が理解できるかなんですが、これから一日が始まる、要するに太陽がどんどん天中に向かって昇っていき色温度も上がっていく朝は「青く」、太陽が沈み電灯に灯がともる夕方は色温度が逆に下がっていくので「赤く」するということなんです。

色温度はその瞬間の数値だけで判断するのではなく、時間の流れを表現するために、そのカットそのシーンだけで考えずに、時間軸で繋がる次のシーンやストーリーの展開も意識して色温度の管理をするという発想なんだと思います。色温度の設定というのは、その場の色温度を正確に測定して、正しい発色さえ得られればよし、ということではないのです。

ビデオカメラはその発展段階で発色に対する許容度が充分ではなかったために、ホワイトバランスを常に正確に取っていないとバランスの良い発色が得られないという弱点があり、常にホワイトを取り撮影することが常識のようになってしまいました。しかし今やビデオカメラの性能は格段に発達したのですから、そろそろ「ホワイトバランスを取る」ということにあまり神経質にならずに、表現という視点でのホワイトバランスを考えても良いのではないでしょうか。