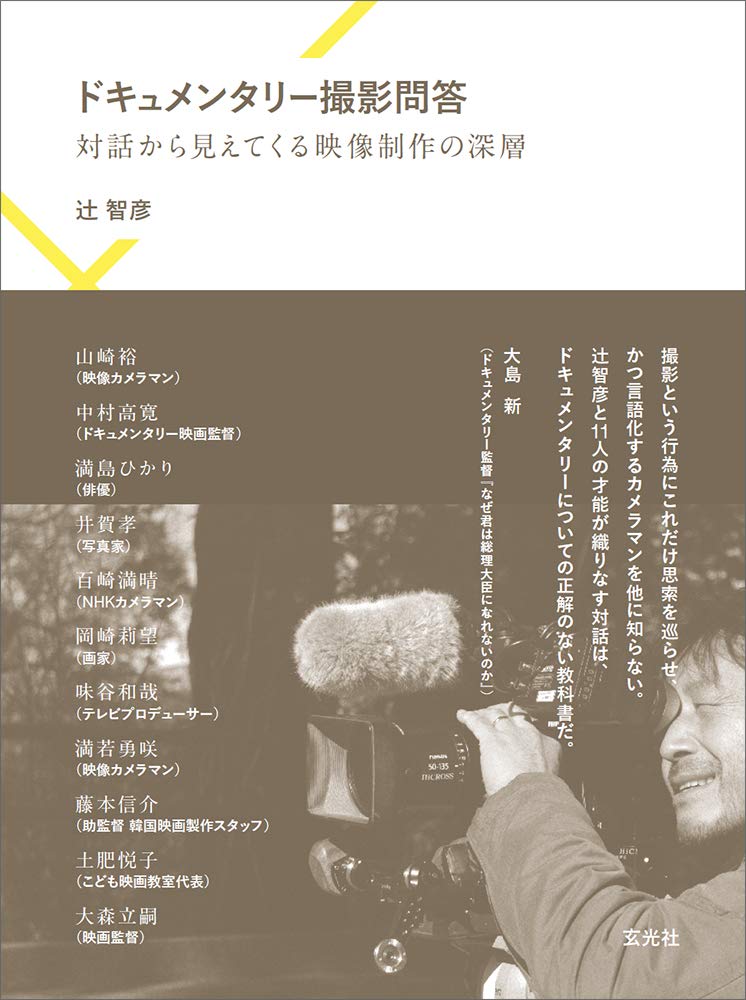

ドキュメンタリー映画や劇映画のカメラマン・撮影監督として活躍している辻智彦さんの「ドキュメンタリー撮影問答」は、カメラマンから映画監督、出演者、写真家、番組プロデューサーなど様々な立場から映像制作に関わる業界人11名へのインタビュー集です。

「ドキュメンタリー」をキーワードに展開する問答では、インタビューが進むにつれて各人が持つ信念や詳細な方法論、時には意外な本音も飛び出します。それぞれ異なる立場から各々の領分について語る対話の中で読者が目にするのは、その道のプロにしか到達しえない領域、伝えたいテーマをいかに表現するかに心を砕く、クリエイターたちの姿です。

本記事では中村高寛×辻智彦「対象者の人生をまるごと引き受ける」より、「ヨコハマメリー」製作開始当初のエピソードを紹介します。

メリーさんで現実逃避

辻:街のリアルの声を探しに行く段階でドキュメンタリー映画をつくるための助走という意識はあった?

中村:いや、なかったですね。単なる現実逃避。

辻:現実逃避?

中村:あまりに現場仕事が苦しかったので……。当時、まだ”鉄拳”があったので、叩かれ蹴られながらも「お前らと違って、俺にはちゃんと自分の世界があるんだよ」という、自分の救いというか拠り所が欲しかったんでしょうね。休みの日、街に行ってメリーさんの話を聞いていると現実逃避できるというか……。だから本当にね、格好いい話じゃないんです。

辻:現実逃避のために現実の街に出るという。

中村:映画化できるかどうかわからず、とりあえず調べていたんです。知り合い、友人からも「メリーさんはもういないんでしょ、映画なんて無理じゃん」と言われてましたね。

対象不在という方法論なら映画化できるかも

中村:これなら映画化できるじゃないかと思ったキッカケはありました。たまたまシネマ・ジャック&ベティ(横浜の映画館)で『ガイアシンフォニー』を第一番、第二番、そして第三番と続けて観たんです。その第三番の一篇に探検家の星野道夫さんが取り上げられていて、最初はインタビューに答えているシーンなどがあるんですが、途中でヒグマに襲われて亡くなったという知らせが入る。つまり取材対象者が死んでいなくなるんです……。

すると監督の龍村仁さんは、星野さんと交流があった人たち、関係者を追っていき、その人たちの証言によって”星野道夫とはなんぞや?”ということを浮き彫りにしていくんですよ。この時に、「対象不在」という方法論を明確に意識しました。そもそもフィクションではよくある方法論だし、これはイケるんじゃないかと思ったのが、1998年の冬くらいでした。

ヨドバシカメラに行ってVX1000を買う

辻:それまであてもなく歩いていたのが映画化に向けて走り出したと。

中村:1999年の夏にクランクインしたのですが、まず最初にヨドバシカメラに行って、VX1000(※)を買ったんです。ところが、なにしろキャメラマンも映画の撮影部でフィルムキャメラしか扱ったことなかったので、ビデオキャメラの使い方を知らない。しかも私もドキュメンタリー初体験で、インタビューをどう撮っていいのかさえもまったく分からなかった。

※ソニーDCR-VX1000:1995年に登場したDV規格1号機のハンドヘルドビデオカメラ。テレビ取材の現場で使える画質だったため、その後の映像制作のスタイルを変えた。

辻:それはすごい。一から始めたわけですね。

中村:最初、(永登)元次郎さんというメインの対象者にインタビューしたのですが、「こういうことを話してください」とリサーチを元にして作った原稿を渡していましたから。

辻:映画の台本のように。

中村:ところが撮れたものを見ると、対象者の表情や動きがめちゃくちゃ硬くて……。「あれ、なんで他のドキュメンタリーみたいにいかないんだろう、おかしいなあ」と(笑)。だってカチンコ叩いていたんですよ、私にとっては映画を撮るというのはカチンコを叩くことだったんで(笑)。その時は何で思い通りにいかないんだ、どうすればいいんだろうと悩みました。