映像制作、とりわけロケを伴う撮影や取材によって制作した作品では「伝わる」映像に仕上げるためにノウハウが必要です。技術の体得には実際に手を動かすことが重要ですが、ときには先達から基本的な考え方を学び、自分の中に下地を作ることも同じくらい大切なことではないでしょうか。

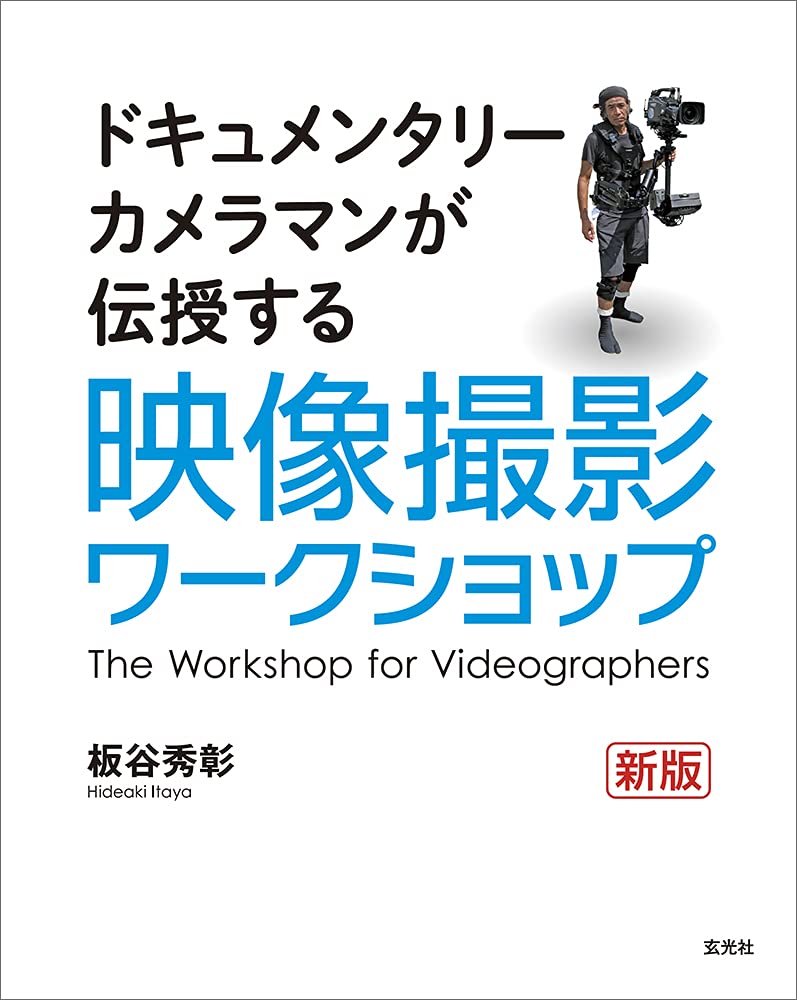

「映像撮影ワークショップ 新版」著者の板谷秀彰さんは、1970年代からテレビ、映画、CMなど幅広い映像制作の現場で活躍するベテランカメラマン。本書は「ビデオサロン」誌で過去に連載していた内容に加えて、2021年現在の状況を踏まえた加筆原稿を収録。内容はプロとしての心がけや知識を伝える「基本編」、撮影に関わる具体的な技術を解説する「実践編」、カメラマン目線で実際の撮影現場を振り返る「現場編」の三章立てになっており、長くプロとして積み重ねてきた論考やノウハウを読み解くことができます。

本記事では「実践編」より、撮影しながら押さえておくべきショットを把握する方法論についての言及を抜粋して紹介します。

撮影しながら全体を構成するのに必要なショットを考える

「私からあなたが見えるということは、あなたからも私が見える」

なんだか哲学の命題か禅問答のようですが、実は撮影の現場で僕が唱える「おまじない」の一つであります。眠る男を撮ったアンディ・ウォーホル(※1)の有名な実験映画みたいなものを作りたいと思っているなら話は別ですが、台本とカメラ割りが事前に固定できるドラマ撮影以外では、撮影の現場でどれだけ映像としての多彩な要素を提供できるかが、よいカメラマンとしての不可欠な条件になります。

撮影中に「これだ!」というカットに出会ったとしても、そのカットの撮影ばかりに没頭して、編集の際に必要になるルーズやインサートカットなどをきちんと押さえてショットの多様性を確保しておかないと、編集を始めてから「こりゃ~繋がらないワ」(※2)と頭を抱えることになってしまいます。

特にドキュメンタリー撮影の現場では、撮影の都合で被写体に注文をつけたり、もう一度やってもらうことは原則的に避けるべきです。「このカットはすごくよい、このカットで勝負!」という局面であっても、編集の必要上撮っておかなければいけないカットやアングルにどのタイミングで移動して、どこからどんな画を撮るのかを同時進行で考えていく必要が出てきます。

そんな時にヒントとなるのが、冒頭に述べた「私からあなたが見えるということは、あなたからも、私が見える」という考え方です。

カットやアングルのバリエーションを確保せよ

AさんとBさんの二人が真剣に対話をしているシーンを撮影しているとしましょう。AさんはBさんを必死に説得していて、それにBさんがどう反応するかが作品上の大きなポイントになる状況です。はたしてこの説得にBさんが頷くのか、あなたはAさんの肩ナメでほぼBさんを正面に捉えて撮影しています。こういう場面では、得てしてとりあえず喋っている人物にカメラを向けておくという選択に陥りがちですが、作品にとって何が大事かを考えると、たとえ喋っている人の表情は見えなくても、それを聞いている人のリアクションを中心に撮っていくのは、ひじょうに効果的な方法です。何しろ画に写ってなくても喋っている内容は音声として認識できるのですから。

しかし作品と考えた時、お気に入りのカットだけでこのシーンを成立させる(※3)のは、これまた無理があります。編集上で最終的に残るかどうかは別として、シーンを構成する最低限の要素はやはり押さえておく必要があります。あとはそうしたカットやアングルのバリエーションをどうやって確保できるかにかかってきます。

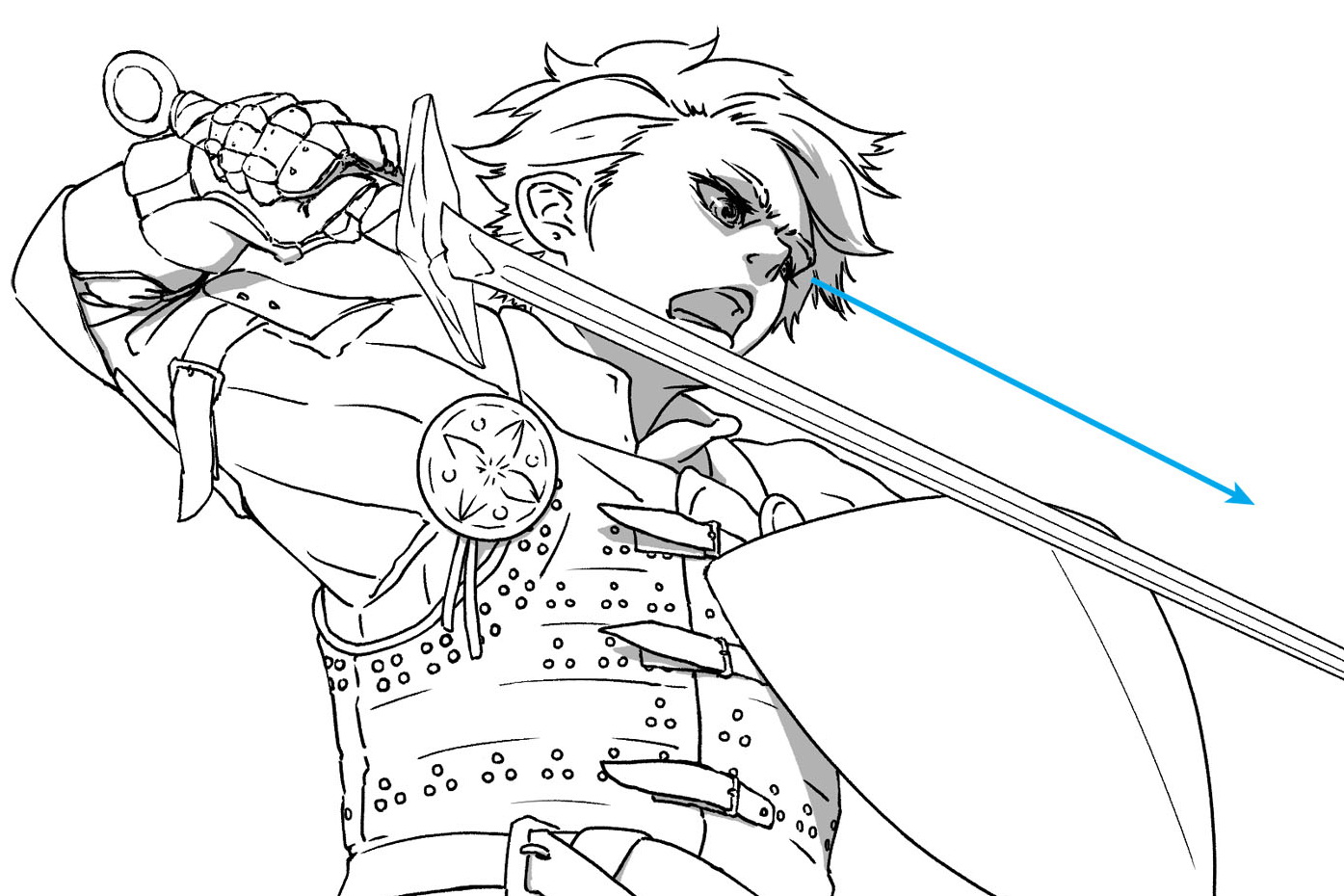

具体的に言えば、どんなタイミングでどこへ移動してどんなショットを撮るのかを、常に考えながら撮影を進める必要があるということです。「私からあなたが見えるということは、あなたからも、私が見える」という考え方は、「ここからこう見えるのだから、あそこからはこう見えるだろう」という想像力を持つということです。

Aさんの必死の説得がどうも空回りしているな、とあなたが感じたとします。ならばAさんナメのBさんの切り返しとしてのショットをセオリー通りに撮るのではなく、あえてBさんをナメないAさんの単独ショット(※4)を試してみる。そうなると徒手空拳で頑張るAさんの様子を強調するショットが撮れ、それにはどこから撮ればよいのかという想像に繋がるでしょう。

Aさんをプロフィール気味に多少ルーズめで、なおかつBさんをフレームに入れずに撮ろう!そう決めれば、どこへ移動してどんなアングルを採るべきかを、ポジションを移動する前に考えておくことが可能になります。

カットのバリエーションを確保したいという焦りからカメラポジションを変えようと動いても、どこで何を狙ってやろう、こんな画がどこから撮れるのかというイマジネーション(想像力)を持っていないと、動き出してから改めて撮るべき画を探してウロウロすることになってしまいます。これではリアルなドキュメンタリーの現場には対応できません。どこから何を撮るのかを決める時に、今カメラが狙っている画そのものから想像し、考えていくという基本さえ身につけてしまえば、このような時間のロスなく撮影できるようになるのではないでしょうか?

本書のこの項ではこの後、より大規模なシチュエーションを例に挙げて、現場の状況や条件から欲しい画を推察する方法論について論じています。

※1:言うまでもなく 20世紀を代表する前衛芸術家。「Sleep」はただ眠り続ける男を 8時間にわたって撮り続けた極めて実験的な映画。同じように見えていても実は些少な差があるということをどうやら表現しているのか?完全なワンカット映画の代表ですね。

※2:編集マンにこのように嘆かれてしまうことは、実は現場では上手くいった!という時に起こりがち。核心を突くようなよい画が撮れた時は、喜びのあまり基本的なルーズ・ショット(メインの被写体を周囲の風景を入れて撮ること)等を撮影していないことに気が付かなかった、ということがよくあります。

※3:もちろん強いワンカットでそのシーンを半ば強引に押していく手法もあります。しかしそれは無理だなと編集時に判断された時に、他の方法が成立しないというのは恐ろしいことです。総花的になる必要はないのですが、最低限の材料は揃えておくべきでしょう。

※4:対話の状況でこういったカットを撮れば、喋っている人の空回り感を出せるのではないでしょうか?この場合のポイントは、なるべくAさんの目線方向を外したカメラポジションに入ることでしょうね。