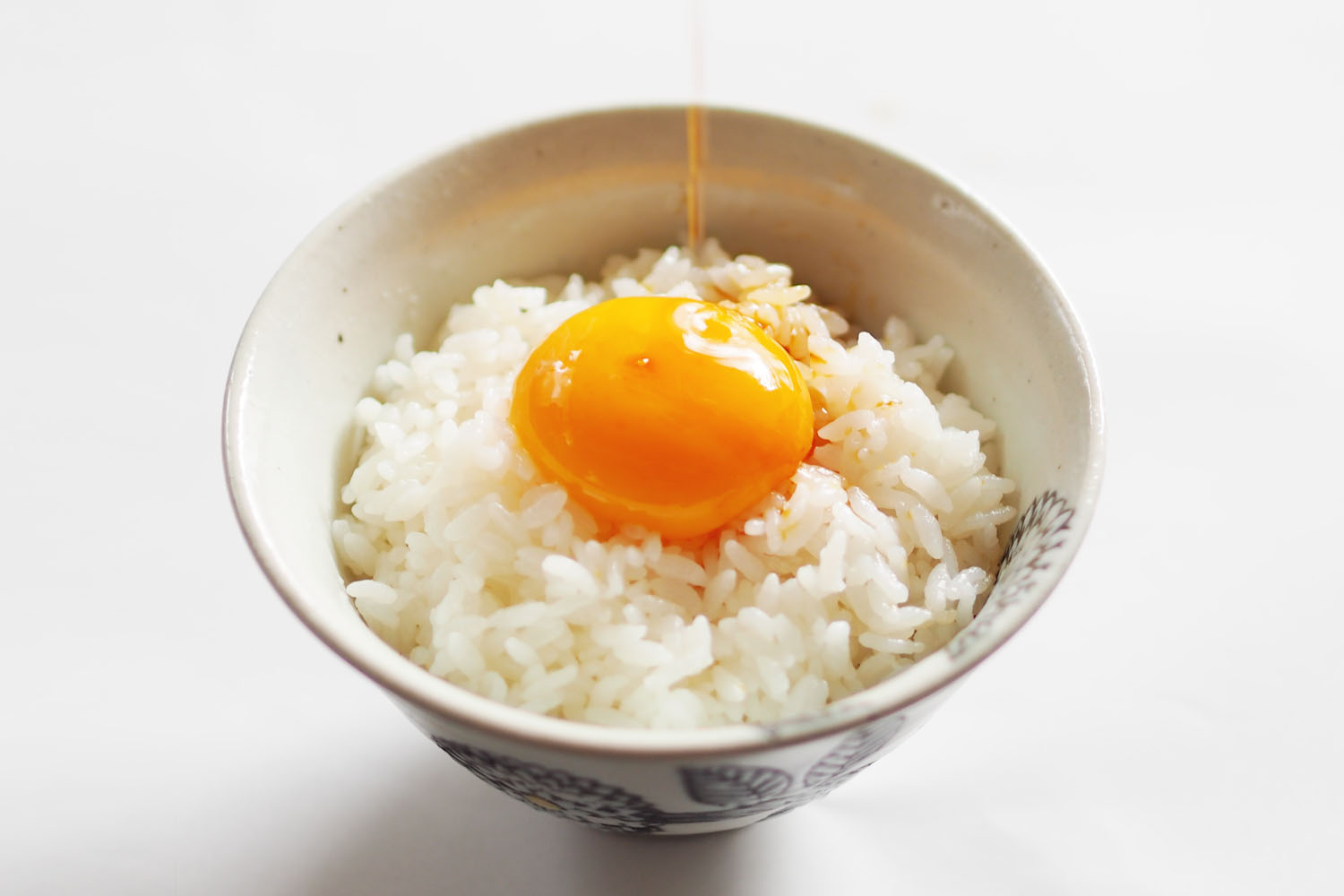

醤油という調味料は、私たち日本人の食卓に欠かせない存在でありながらも、あるのが当たり前だが実はあまり詳しく知らない、という方もいるのではないでしょうか。

「醤油本 改訂版」は、醤油の歴史から製造過程の詳細、好まれる味の地域性や蔵元への取材などを通して、醤油への理解を深めることのできる一冊です。醤油に関する広範なデータをコンパクトにまとめており、読めば自分好みの醤油を探す一助になることでしょう。2015年に発行した同名の書籍から内容を更新し、蔵元データのアップデートを行いました。

本記事では第1章「醤油を知る」より、近代における醤油の製造販売体制について抜粋して紹介します。

>この連載の他の記事はこちら

販売・製造体制の変遷

江戸時代、醤油は人力で造り、量り売りで販売されていた。いつ頃から機械で造り、商品棚から選ぶようになったのだろう?

時代に合った容器の変化

醤油も味噌も、元は各家庭で造られていたが、少しずつ醤油造りが上手な人から買うようになり、専業にする人が増えていった。ただ、醤油を入れる容器が樽や壺など大きくて重いものしかなかった頃は売る範囲も限られていた。販売の広がりを見せるのは大正から昭和にかけてビンが誕生し、道路やトラックなどの交通網が整備され、遠方への物資の輸送が容易になってからのことだ。

そして、戦前までは量り売りが多く 一升ビンなどを抱えて醤油屋に行き、その場で詰めてもらう光景が広がっていた。地域によっては酒販店が調味料の取り扱いもしていて、御用聞きが各家庭を訪問しては必要量を配達していた。一升ビンを数本木箱に入れて家庭に届けられていたことを考えると今より醤油の消費が多かったことが窺える。

昭和30年代から スーパーマーケットが誕生すると、個別放送に姿を変えていく。そして醤油は人から受け取るのではなく、商品棚から選ぶようになる。ペットボトルも誕生し、少量軽量化が進む。最近では開封後でも醤油と空気が触れ合わないようにする密封容器も誕生した。

醤油の質を上げつつ、効率良く造る機械を開発

明治時代は今ほど機械が発達しておらず、人力が頼りだった。指先で温度を感じて、経験の積み重ねで質が洗練されていく職人技の世界。

そんな中、明治10年に温度計が導入され、麹室や火入れ温度を数字で管理するようになる。さらに ボイラーが生まれ、圧搾機が改良されたりと機械化は進み、併せて各地に醤油醸造組合が設立され科学的に研究するための試験場が作られていった。

明治の後半になると酵母菌や乳酸菌といった醤油造りに欠かせない微生物の研究も進み、醸造のメカニズムが解明されてくる。昭和のはじめには大豆を塩酸で分解して旨味成分を化学的に抽出する技術も生まれる。

第二次世界大戦後の物資が乏しい時期には効率の悪い「醸造」ではなく「化学醤油」に変えるようGHQから指示されるが、キッコーマンの研究者が発明した新式2号方式によって 各蔵元は醸造を続けることができた。その後、1963年の中小企業近代化促進法によって地域ごとに小規模の蔵元の仕込みをまとめて行う共同工場を設立。大半の蔵元が加盟し、自社醸造を手放した。