本屋に行けば書棚は新刊で溢れかえっている。そしてそれら一冊一冊の表紙を、個性的で特徴的な装丁画が飾っている。その装丁画に魅せられて、思わず本を手に取ってしまうことも多い。しかし、あれほどまでに多彩・多様な装画が生み出される創作の現場について、一般の読者が関心を持つことはあまりないだろう。

そこで、これまでに1,000冊以上のブックデザインを手がけてきたグラフィックデザイナー坂野公一さんと、350冊以上の書籍の装画を担当してきたイラストレーターの丹地陽子さんの対談から、書籍装画のクリエイティビティのヒミツの一端を探ってみる。

(『イラストレーション』No.217の対談より一部抜粋)

※イラストレーション No.217 2018年3月号では、丹地陽子さんを大特集中。

『神の値段』一色さゆり著(宝島社)書籍表紙原画/ 2016年

キャラクターを描く

坂野公一(以下、板野):現在の丹地さんは小説の装画や挿絵を描かれることが多いと思うのですが、それは単に絵を描くというだけでなく、ある意味でキャラクターデザインの領域にも踏みこまれているわけですよね。極論を言えば丹地さんのキャラが物語のイメージを左右するわけで。キャラクターの造形について著者の方と事前にどれくらい打ち合わせをしますか?

丹地陽子(以下、丹地):実はほぼしていなくて、かなり自由にやらせて頂いています。たとえば『小説の神様』(講談社)については、「著者の相沢沙呼先生は太ももにこだわりがある」という情報を事前に得ていたので、「女の子の脚はなるべくきれいに描こう」というその程度です(笑)。もちろんリテイクを頼まれることもありますけど。これは想像なのですが、ライトノベルの世界でイラストを描いている方たちは、そのあたりのプレッシャーが大きいんじゃないかと思いますね。キャラクターのヴィジュアルが本の売れゆきに影響する世界だと思いますから。

坂野:キャラクターのデザインについては、著者以上に編集者でこだわる方もいらっしゃいますよね。たとえば『断貧サロン』(谷川直子著/河出書房新社)の時がそうでした。打ち合わせの時に編集者さんが、ここに2人の男女がいて、女性はこういう格好でっていうのをひたすら喋られていたでしょう。で、それを丹地さんが「はい、はい」って言いながら淡々とメモしてるという(笑)。

丹地:オーダーをとっている状態ですね。毎回だときついけど、たまには面白いですよ(笑)。

坂野:驚いたのは、後日上がってきたイラストを見たらその時に編集者さんがおっしゃってた要望がそのまま具現化されてたこと。まさに「プロの仕事」って感じでした。なかには打ち合わせで「はい、はい」と言いながら後でまったく違う絵を上げてくる人もいるわけですよ(笑)。もちろん、それでよい方向に転ぶなら大歓迎なのですが、そうでない時はどうしたものかと頭を抱えます。丹地さんは、受けた仕事をどう消化するかについてこだわりはありますか。

丹地:編集者にせよ著者にせよ、最初に要望があるならなるべくそれに応えたいと思っています。『断貧サロン』の絵については、打ち合わせで編集さんに言われたことに納得したというのもありますが、要望を取り入れながらも自分の味をところどころに入れながら描いたので、結果的には満足した自分の絵に仕上がっていると思います。

坂野:そのバランス感覚がいいんですよね。誤解を恐れずに言わせて貰えば、デザイナーの目から見て丹地さんの絵に惹かれるところは、キャラクターの個性が強すぎもしないし弱すぎもしないというところなんですよ。あまりクセが強すぎたり漫画っぽかったりすると、そこに意味が生じてしまい、本の装丁には使いづらくなる。かといってなんの個性もない絵を使っても面白くない。そこのバランスがね、丹地さんの絵は絶妙なんです。よく見たらキャラクターの顔のレパートリーも何パターンかあるでしょう。

丹地:ええ、原稿をまず読ませて頂いて、この物語ならこのパターンのキャラかなっていうのを考えて描いています。だいたいはゲラを読んだ時点でイメージが浮かぶんですけど、そうならない時は、そのキャラと同じくらいの年齢の役者さんの顔を参考にすることもありますね。

本書では著者が「太ももにこだわりがある」ということを知り、女性の足は特に美しく描くように心がけた。

左:『断貧サロン』谷川直子著(河出書房新社)

丹地さんが編集者から出た多数の注文を具現化し、坂野さんも思わず「プロの仕事」と、うなった作品。

一枚絵で物語を伝えたい

坂野:普段はどういう本を読まれていますか。

丹地:実はこんな仕事をしていてなんですが、本を読む時間があまりないというのが悩みの1つで(笑)。坂野さんはきっとたくさん読まれているんでしょうね。

坂野:もともと読書は好きな方で、多読というよりは気に入った本をゆっくり何度も読み返すタイプです。ただ、現状の仕事からすると意外に思われるかもしれませんが、実はこれまで小説はあまり読んでこなかったんですよ。丹地さんと同じで、僕も今は本を読む時間がなかなかとれないので、うちの事務所にはゲラを読むスタッフ(吉田友美さん)がいたりします(笑)。

丹地:それはすごい。まあたしかに手がけられているお仕事の量からすると、とても全部は読めませんものね。1,000冊以上でしたっけ?

坂野:ええ、吉田と仕事をする前のものはちゃんと把握出来ていないので、もしかしたらもう少し乗っかるかな(笑)。ウチは特にミステリー系の本の装丁依頼が多いのですが、その手のジャンルの本は平気で800ページとか1,000ページとかのものもあるでしょう(笑)。もともと本を読むのは遅い方だし、現実的にもすべて読んでいたら仕事が追いつかなくて。だから吉田にゲラを読んで貰って、どういう物語なのか、人物の相関関係やディテールなどをまとめて貰うようにしているんです。前職が編集者なので、とても的確な意見を出してくれますよ。「この内容だったらカバーには丹地さんの絵がいいんじゃないですか」みたいなことまで(笑)。

丹地:それはありがたいお話です(笑)。

坂野:丹地さんはカバーの絵で本を選んだりはしますか?

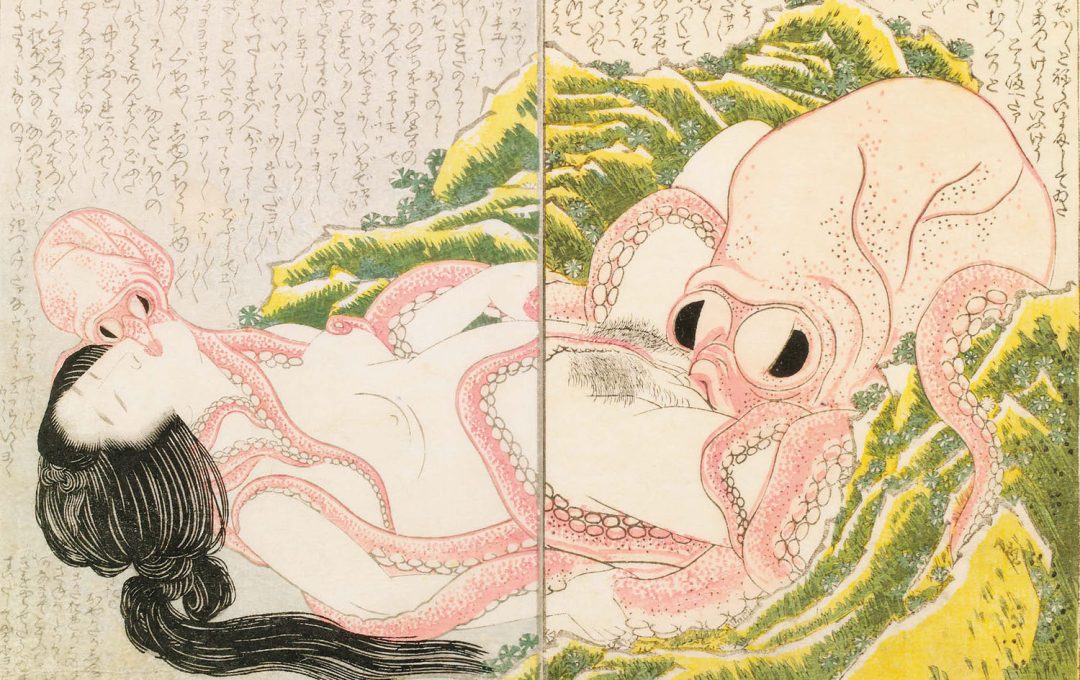

丹地:無意識のうちにはしていると思います。子どもの頃に図書室で見た江戸川乱歩のおどろおどろしい表紙の本などは、完全に絵の魅力で手に取っていましたね。あと、これは本誌の別のインタビューでも答えていることですけど、フェリックス・ヴァロットンという画家が描いたルナールの『にんじん』の挿絵もものすごく好きでした。理想を言えば絵と物語が渾然一体になったような本に惹かれます。そういう仕事を自分でも出来たらと思いますね。

坂野:ご自身で物語を描こうというところまではいきませんか。

丹地:今はあまりそういう気持ちはありませんね。むしろ1枚の絵で物語を伝えたいと思います。それと、私は完全にゼロから何かを生み出すのではなく、誰か別の方が書いた物語に合う絵を自分で考えることの方がもともと好きだし、得意なんですよ。

坂野:なるほど。デザインもまさにそうで、ある程度のしばりや決められた素材があるなかでどう試行錯誤するかという面白さがありますね。

丹地:そういう意味ではデザイナーとイラストレーターは似たところがあると思います。

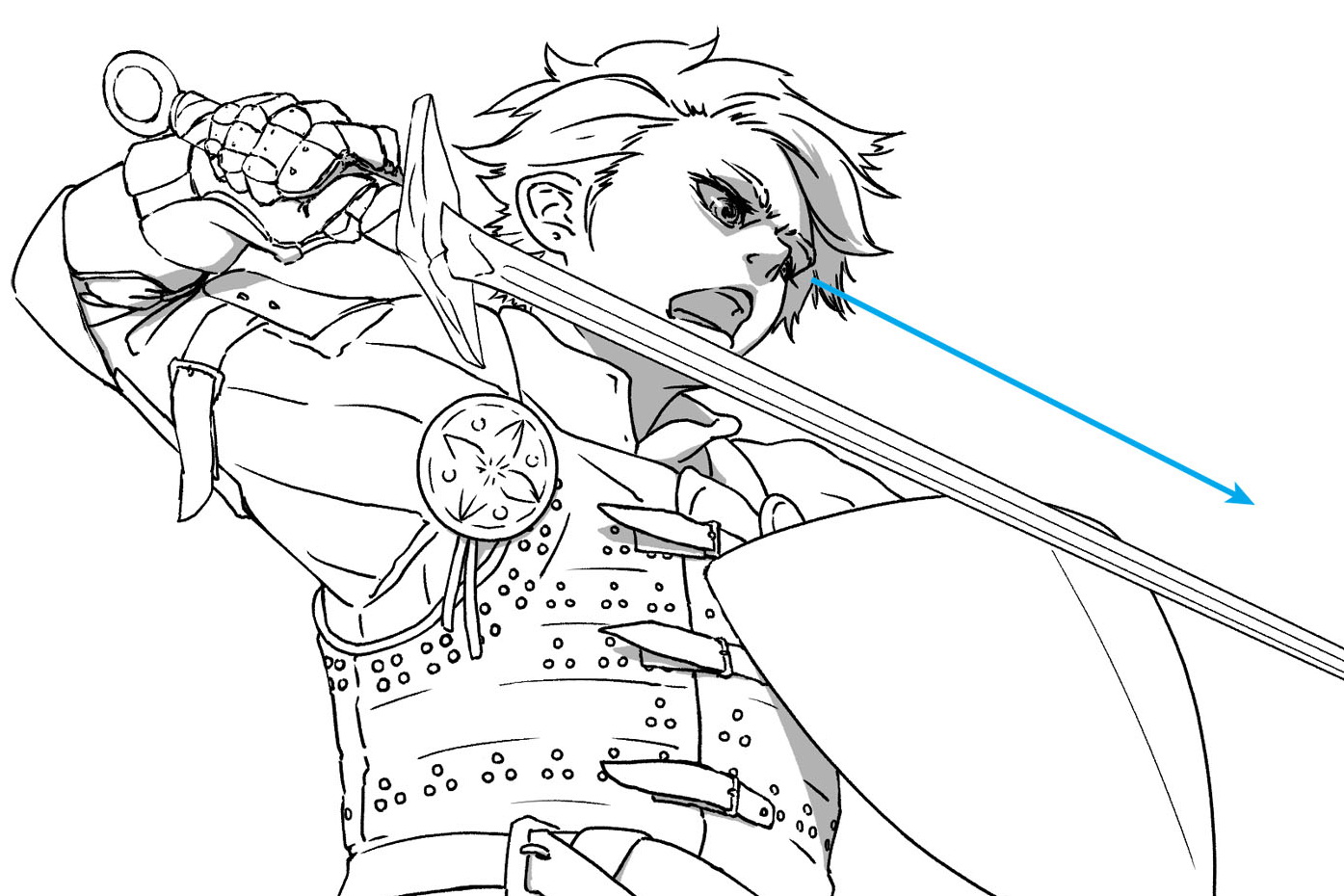

右:『ICO イコ -霧の城- 〈下〉』宮部みゆき(講談社)

上下巻で連動したデザインの表紙。坂野さんの提案で、上下巻を合わせると2人が手をつないだ1枚の作品になる。帯の空白の使い方も印象的だ。

坂野:ところで毎日どのくらい働いてますか。お仕事量からするとあまり寝られてないんじゃないですか。

丹地:そのお言葉はそのままそちらにお返しします(笑)。ちなみに今は普通に7時間くらいは寝られてますよ。やはりきちんと寝ていないとよい絵は描けないと思うので、徹夜はなるべくしないようにしています。

坂野:作品によって仕上がるまでの時間は違いますか。

丹地:まちまちですね。得意なものだったり、乗って描けたようなものはラフから仕上げまで1日もかからないこともあります。かかるものは何度も何度も直します。でも1週間以上はかけないようにしています。昔は仕上げまでの時間調整がうまく出来ていなかったので、たとえばさっき話に出た『ICO』の絵あたりは仕上げまでにかなり時間がかかっています。

坂野:どちらかと言えばアイデアを練る時間の方が長いのでしょうか。

丹地:ええ、むしろそちらの方に時間がかかったりしますね。出来れば私も本を読む係のスタッフを雇いたいくらい(笑)。あ、いや、でもやっぱり私は自分で読んでから絵を描きたいかな(笑)。デザイナーと違って絵描きの場合、「この読後感を絵にしたい」とか、「この場面を描きたい」という気持ちが大事だと思いますので。

坂野:これからは僕もなるべく自分で読もうと思います(笑)。

では最後に、これから描いてみたい絵を教えて下さい。

丹地:具体的な答えになってないかもしれませんが、今は頂いた仕事をこなすだけでいっぱいいっぱいですし、それが楽しいのでそのなかで自分の色を出していければなと思います。最近はミステリーだけでなく時代小説の挿画のお仕事を頂くことも多いのですが、坂野さんとはまだ時代物のお仕事でご一緒させて頂いたことがないので、機会があればお願いしたいですね。

坂野:ああ、いいですね、時代小説!どうせだったらこれまで誰も見たことのないような時代小説の装丁を作りましょう。

丹地:ええ、ぜひ。お願いします。

2017年11月27日、坂野公一氏の仕事場にて収録。

<プロフィール>

坂野公一

welle design代表。グラフィックデザイナー。兵庫県出身。神戸芸術工科大学卒業。SONY株式会社、杉浦康平プラスアイズ勤務を経て、2003年に独立し、welle designを設立。

丹地陽子

イラストレーター。東京藝術大学デザイン科卒業。主な仕事に『黒猫の遊歩あるいは美学講義』(森晶麿著/早川書房)、『燦〈1〉風の刃』(あさのあつこ著/文藝春秋)、『闇の左手』(アーシュラ・K・ル・グィン著、小尾芙佐訳/早川書房)などの表紙イラストレーションがある。2016年には西荻窪のギャラリー「URESICA」にて個展を開催した。

|

| 「イラストレーション No.217」 |