赤城耕一さんの写真家対談、第3回となる今回は、凸版印刷(株)TICビジュアルクリエイティブ部 チーフフォトグラファー南雲暁彦さんにお話を伺いました。幼少期をブラジル・サンパウロで過ごした南雲さんは高校生で写真に出会い、その後、凸版印刷(株)のフォトグラファーとしてデジタルカメラ黎明期の商業写真に関わります。

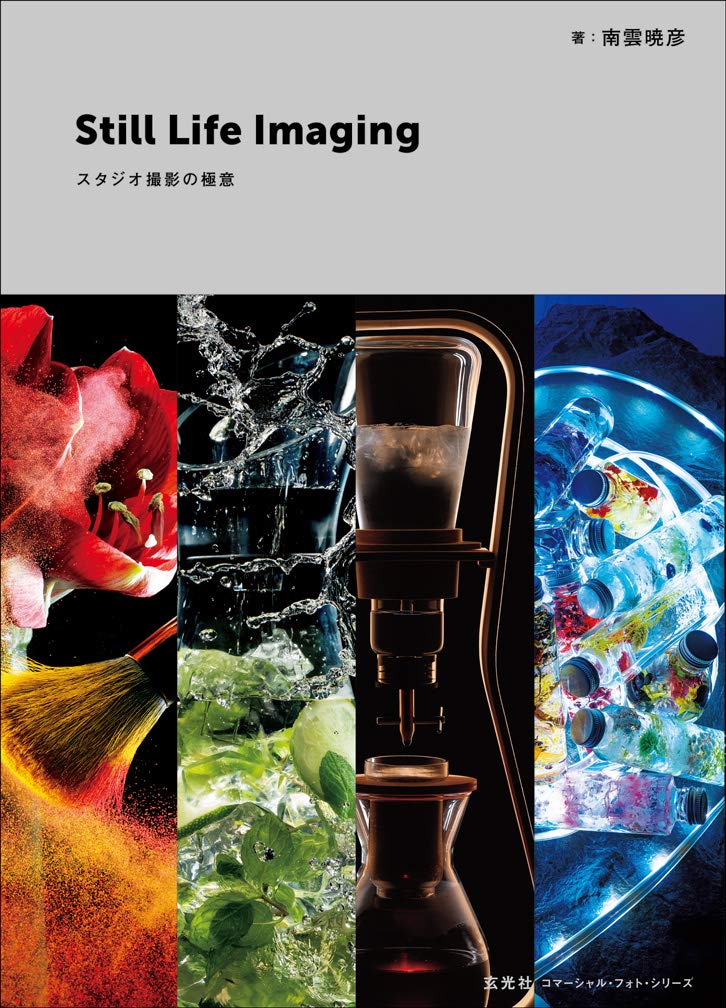

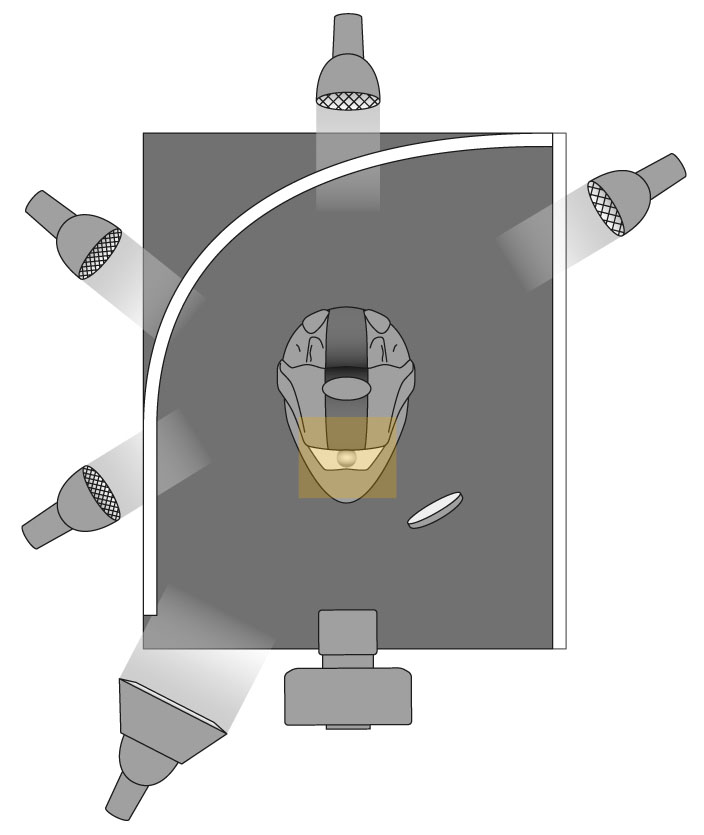

南雲さんの著書「Still Life Imaging」は、物撮りに必要な機材やテクニックのみならず、「対象の魅力をどのように引き出すか」に重点を置いたライティング解説が特徴です。セッティング例についての解説も掲載していますが、使う機材は必ずしも高級な一眼レフやミラーレスカメラだけではなく、中にはiPhoneで撮影した作品もあり、教科書的に機材やセッティングを真似するのではなく、自分なりに撮影対象の魅力を深く理解し、対象が最も魅力的に見える表現への思考を促すつくりになっています。

(後編はこちら)

南雲暁彦・著「Still Life Imaging」誌面より

対談の前編では、南雲さんが写真をはじめた当時の話から、カメラマンのアシスタントとして下積みをしていた頃のエピソード、印刷会社のスタッフとしてデジタルカメラに関わりはじめた当時のお話を中心にお伝えします。

フォトグラファー 南雲暁彦の写真のはじまり。サンパウロで暮らした少年時代。写真を始めたのは高校生から

赤城:最初に、写真を始めたきっかけがどのようなものだったのかお聞きしてもいいですか。

南雲:初めて一眼レフを手にしたのは高校生のときでした。当時の同級生に今でも言われるのは、急に僕が「俺はもう受動的なことはやらない。能動的に表現する趣味を選ぶ。だから俺は写真を選んだ」と言ったらしいんです。それが直接のきっかけだと思います。

赤城:ブラジルの暮らしって日本にいるとイメージしにくいのですが、具体的にはどういう感じなのでしょうか。

南雲:とにかくビジュアルがすごかったですね。例えば世界最大のお祭り「サンバカーニバル」がある。ビジュアルはもちろん、そこから発せられるエネルギーもものすごい。

風景という面から見ると、ネイチャーなら世界最大の水量と滝幅がある「イグアスの滝」もあります。それでいて、サンパウロという大都市もある。それらがミックスされたダイナミズム、バリエーションは、アフリカも北米もかなわないと思います。

僕のバイブルは開高健さんの「オーパ!」※なんですけど、第1号の内容がブラジルなんですよ。それを現地に持っていって、高橋昇さんの写真を見ながら「すげーな」なんて言ってました。

※作家の開高健によるノンフィクション、紀行文。無類の釣り好きとして知られる同氏が世界の秘境で釣行した際の様子が、写真家・高橋昇の写真とともに記録されている。

ブラジルのビジュアルは僕の「BRASIL」という写真集にもいろんな地域の写真を掲載しているのですが、大人になってから行っても、やっぱり圧倒的だなと思います。

「レンソイス」という石英の砂漠があるのですが、ここは雨季になるとエメラルドグリーンの水溜りが何千とできて、奇跡の風景と呼ばれているんです。ブラジルとはそういう種類の「唯一無二」がある国であり、9歳から15歳という時期にブラジルが第二の故郷だったというのが、僕自身に大きな影響を与えていると思います。

赤城:高校生のときに、オリンパスの「New OM-2」を手にしたんですよね。

南雲:OM-2で写真が撮れる仕組みを覚えましたね。知り合いから安く譲ってもらって、レンズは28mmと50mmと、あとはぼろい望遠ズーム。ひたすら写真を撮っていて、それがすごく楽しくなっちゃって。それこそ勉強しているよりも写真の本を読んでいる方が長かったくらい。

僕には優秀な兄がいるのですが、僕はそれほど勉強ができる方ではなかったし、自分の得意の分野でやっていきたいと思い、あるとき父に「写真を仕事にしたい」と相談したら、「甘い、そんなので食っていけるはずがない」と言われました。

どうしてもやりたいなら、せめて篠山紀信とかが出てる大学くらいは出ろと言われました。それで調べたら、日本大学芸術学部というのがあるということで、受験して入りました。

影響を受けた写真家はアンセル・アダムスと沢渡朔

赤城:大学時代は、どんな写真を撮っていたのですか。

南雲:一番ハマってたのはポートレートですね。その頃は、自分の気持ちを写真に教えられることもありました。撮った写真を見ていると、写真が「お前この子のこと好きだろ」って言ってくるわけですよ。好意が出てるぞって。

赤城:写真漬けな日々だったわけですね。

南雲:日芸の写真学科だったので、基本はそうなんですが、でも主体となるのは「写真」というより、見聞を広める経験だったり、人や事象にたいする想いでした。それに写真がついてきたような形です。まずは何を経験して、何にレンズを向けるか。写真とカメラが中心にあったわけではないです。

赤城:当時、憧れていた写真家はどなたかいらしたんでしょうか。

南雲:アンセル・アダムスの「ヘルナンデスにのぼる月」(Moon Over Hernandez)が好きでした。そこで「風景ってこんな表現ができるんだ」と思ったのを憶えています。

日本大学芸術学部を卒業して、凸版印刷へ

赤城:その後学校を卒業されて、凸版印刷に入ったんですよね。

南雲:広告写真をやりたかったので、広告代理店や印刷会社を受けて、最終的に凸版印刷に入りました。

赤城:コマーシャルがやりたいというのは、すぐにでも写真を職業にしたいという思いがあったとか?

南雲:広告の方が自分の表現を入れる幅があったというのがあります。事実をありのままに捉える報道ではなく、自分が思ったことを表現したかった。1980年代から90年代は、「CM全盛期」とも言われていて、いいCMがいっぱい出てきた時代。その中には、かっこいい写真がたくさんありました。

そういうものを見た上で、自分の作風を見ると、歴史的な事実を切り取るというよりは、自分の好きなものをどう表現していくかの方が肌に合っていたんです。

――当時、スチルカメラマンとして報道に就職する場合、選択肢はどのくらいあったのでしょうか?

南雲:報道の就職先は新聞社しかなかったです。でも僕はそっちには興味がなかった。あの頃は就職のことなんて考えてなかったので、電通とか博報堂だとなんかすごそうに見えたというだけで、結果的に凸版印刷に入ったことだって、強い動機があったわけではなかった。でも入ってからはつらかったですね……。

とにかくつらかった下積み時代

赤城:さしつかえない範囲で、下積み時代につらかったことをお聞きしてもいいですか。

南雲:入社当時一番のつらさは、プロフェッショナルの世界では日芸でやってきたことがほとんど役に立たなかったことでしょうか。知識といえば絞りとシャッターくらいしか役に立たなかった。しかも広告では35mmなんて使わなくて、全部4×5でしたし。

そういう状況での修業は、ほんとに文字通りの「修行」で、まず何一つわからない。なんでここにライトがあって、どうしてこう写るのか。覚えることの量がとにかく多い。

当時は徒弟制度みたいなもので、カメラマンって個人商店みたいなところがあったし、基本「自分」なので、今だったら下手したらパワハラになるようなことも言われました。そういう時代だった。

――下積み時代に下手を打ってしまったことは。

南雲:下手は打ちまくってましたよ(笑)。例えばフィルムを入れ間違ったりとか。EPRを入れたと思ったら後からタングステンを入れてるのがわかって、あがりが真っ青になってしまったり。めちゃくちゃ怒られました。

赤城:聞いてるだけでどきどきしますね。

南雲:僕のやってる仕事では未発表の新製品を預かることも多いので、そういう緊張感は今でもありますね。

「南雲は写真をやめた」

――南雲さんはデジタルカメラの黎明期からデジタルのワークフローを使われていたとか。

南雲:1990年代前半、凸版印刷のデジタルカメラやデジタルデータの研究チームに入れてもらって、そこで研究員フォトグラファーをしていました。まだカシオの「QV-10」やキヤノンの「Rc-250」(Q-PIC)が出る前で、Photoshopのバージョンも2.5とかそのくらい。

先輩にすごく先見の明がある人がいて、僕より先にデジタルを勉強していたのですが、そこで人を増やすと言うので一も二もなく手をあげました。それで、当時最新だったデジタル写真の勉強をすることができました。それが僕のブレイクスルーになったと思います。

デジタルがフィルムよりも優れていると感じたのは、撮影から現像までのフィードバックが桁違いに速いことでした。デジタル環境になってからは、失敗から学ぶ速度も格段に速くなった。当時はそれに気付いている人がほとんどいなくて、なんなら他の撮影スタッフから「南雲は写真をやめた」と思われていた。

でもこっちはデジタルカメラやPhotoshopを使って「写真データってこうなるんだ」というのを学習して、蓄積していたわけです。その頃はプロの人も写真がデジタルに来るとは思ってなかったので「お前は写真を捨てたんだ」とかいろいろ言われたんですが、その3年後にはみんな僕の授業を受けることになった(笑)。

赤城:元々、デジタルにご興味があったんですか?

南雲:興味もあったし、フィルムに対して革命的な未来は感じなかった。そんな時に「デジタルカメラ」という新しいものが出てきて、可能性があるなら、こっちに乗ろうと思ったんです。

赤城:どこからその可能性を感じたのでしょうか。

南雲:僕がプロになって最初の愛機は「ジナーE」に「リーフ DCB1」というケーブルだらけのメカゴジラみたいなカメラだったんですけど、そのカメラを初めて見たときですね。聞いたら、人工衛星に使ってたイスラエル製のCCDをそのまま取り付けてる。

写真:南雲さんが当時使用していたカメラ「ジナーE」

僕が使っていたDCB1も、SinarのカメラにでかいCCDセンサーがついて、そこに改造したMacを接続してたカメラなわけで。そういうセットを渡されて「お前これ2000万だからな」って言われたら、やっぱりやる気出るじゃないですか(笑)。

赤城:それって、言ってしまえばお金があったからできたことですよね。小さい企業体では、新しい領域の研究をしよう、ってことはできなかったでしょうし。だから僕は、南雲さんはここに居るべくして居る方だと思うんですよ。

南雲:結果オーライだったと思います。この会社に入ったのも、早期にデジタルを扱い始めたのも、今振り返るとそれでよかったと思うようにしてます。

「自我を吹っ飛ばす」ことで癒される

――これまでやってきたことが今に活きていると感じるのは、どんなときなんでしょうか。

南雲:まず会社に入ってから今まで、一生懸命にやってきた事実があり、やってきたことは僕の中に染み付いています。それが今、どういう形で役立っているかというと、変わった言い方ですけど「撮影に癒される」ことがあるんです。

例えばすごくつらいことがあって、その精神状態から解き放たれたいときに何をやっているかというと、三脚を立てて、仕事とは関係なく、自分の撮りたいモノを撮影するんですよ。

そうすると、その状況が若い頃に「どんな事情があろうが、撮影を終えるまでは帰れない」という刷り込みを呼び覚まして、自我が吹っ飛ぶんです。「やることをやるまで帰れない」。だから僕は嫌なことがあったら、真夜中だろうがなんだろうが、三脚を立てて何かを撮ってるんです。

赤城:自分の心の問題は、写真を撮って解決すると。

南雲:僕にはそれしかないんですよ。それは自分が心血注いで刷り込んだ性(さが)のようなものです。癒しになったのは最近ですが、若い頃に身を捨てて必死でやってきたことが、最後に身を守ってくれている実感があります。

赤城:めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。憂さ晴らしにお酒を飲みに行ったりはしないんですか?

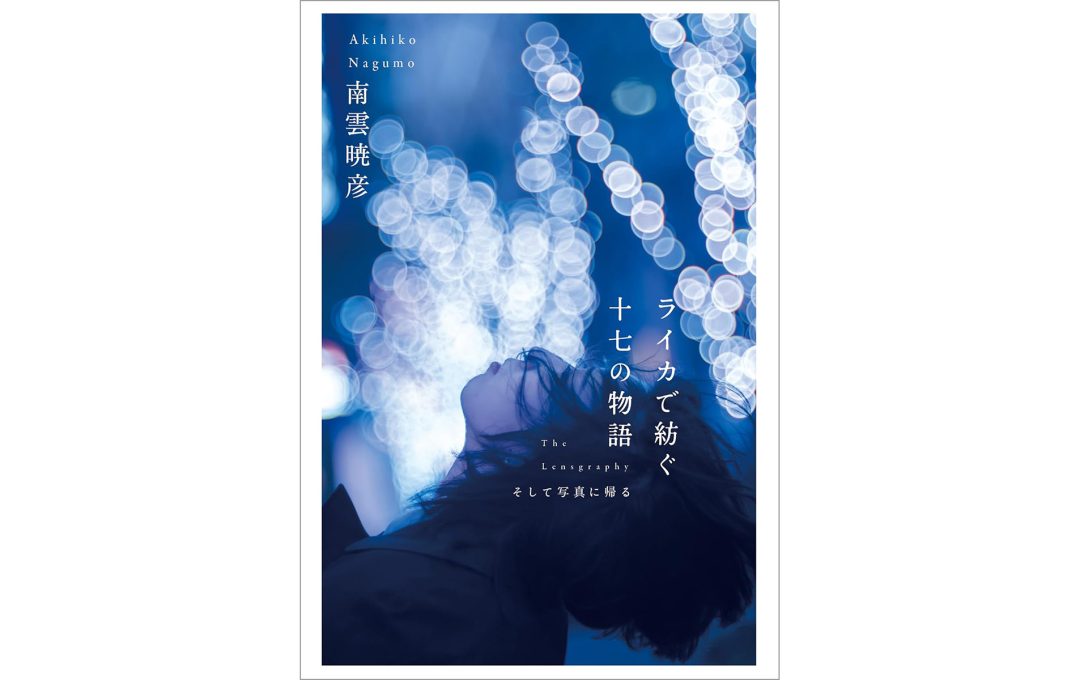

南雲:今個人的に書いているエッセイがあるのですがある章の最後に、「僕は酒に逃げることはしない」って書いてるんですよ。いや、お酒は好きですよ。楽しいお酒が好きです。だから逃げ込む場所にはしないです。

赤城:かっこいいなあ(ため息)。

南雲:でもそんなかっこいい話ばかりじゃなくて。ものづくりって特殊な世界なので、レールに乗ってたら何もできない。クリエイターっていくつも自分があって、いろんなものをかなぐり捨てて、それで経験を積んだ中でやっていこうとしたら、やっぱり普通の人より精神への負担は大きいですよね。覚悟はしてますけど。

(後編に続く)

「Still Life Imaging」の一部は、PICTURESの連載記事としても掲載中です。この機会にぜひご覧ください。