赤城耕一さんの写真家対談、第3回となる今回は、南雲暁彦さんにお話を伺いました。幼少期をブラジル・サンパウロで過ごした南雲さんは高校生で写真に出会い、その後、凸版印刷のフォトグラファーとしてデジタルカメラ黎明期の商業写真に関わります。

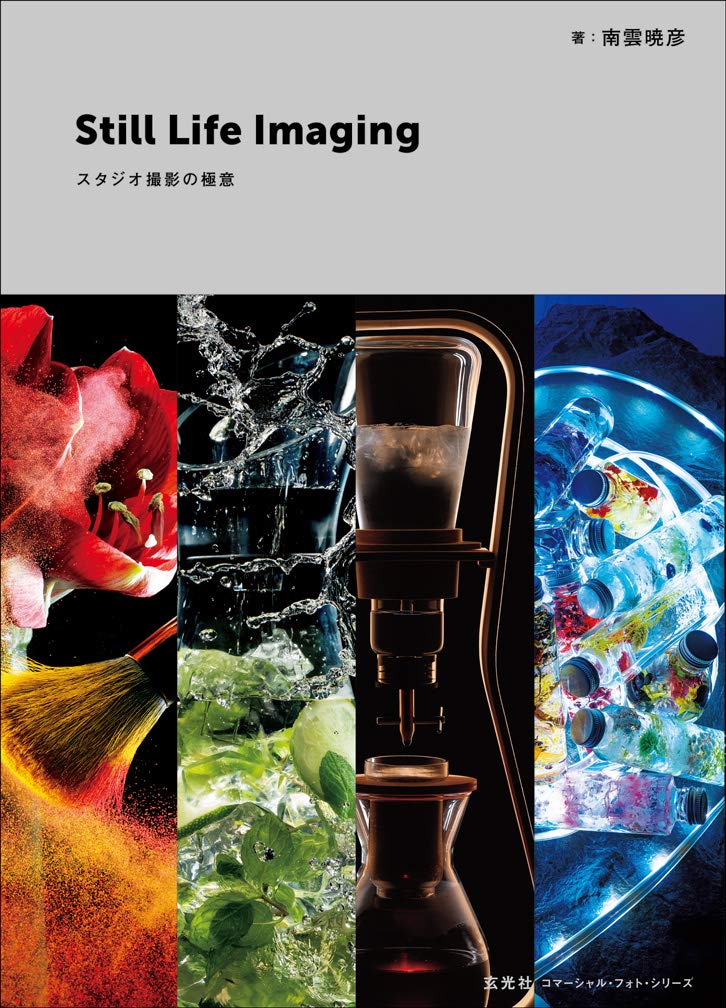

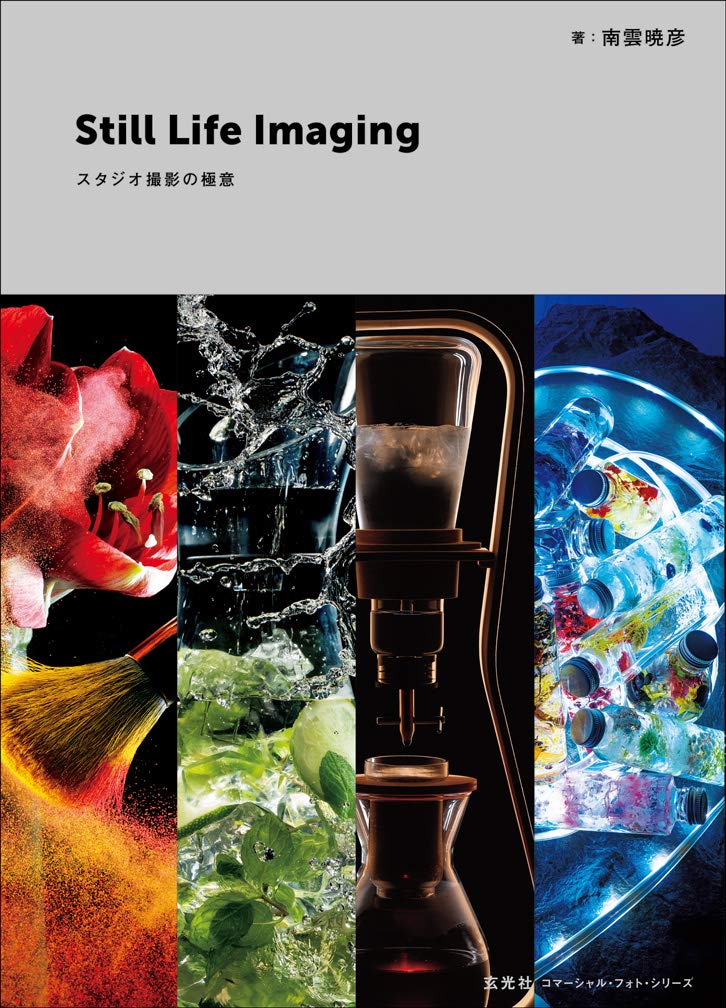

南雲さんの著書「Still Life Imaging」は、物撮りに必要な機材やテクニックのみならず、「対象の魅力をどのように引き出すか」に重点を置いたライティング解説が特徴です。セッティング例についての解説も掲載していますが、使う機材は必ずしも高級な一眼レフやミラーレスカメラだけではなく、中にはiPhoneで撮影した作品もあり、教科書的に機材やセッティングを真似するのではなく、自分なりに撮影対象の魅力を深く理解し、対象が最も魅力的に見える表現への思考を促すつくりになっています。

後編では、普段の仕事に対する考え方や、著書の製作意図、機材についての思い入れなどについて語っていただきました。

(前編はこちら)

発想力の源泉は、興味の幅を常に拡げること

――南雲さんが普段携われている仕事を教えてください。

南雲:色々やっていますが、カメラメーカーさんのオフィシャル作例やカタログなど新製品プロモーションの仕事が多いです。そのほかには大学の講師や雑誌の連載もあります。

赤城:広告写真の現場ではどうでしょう。アートディレクター(AD)をはじめとしたスタッフとの意見のすり合わせとか、どういう風に仕事を進められているのかに興味があります。

南雲:僕は得意先と直接仕事することが多くて、ADの役割も自分でやった方が早いということがよくあります。先ほどお話ししたオフィシャルフォトを例に挙げれば、カメラの機能を示す作例やカメラ自体の物撮りをするなら、写真やカメラを知ってる人間が撮る方が早いわけです。そうではなくて広告的なデザイン要素が強い物であれば、自分でADを呼んできてお願いすることはありますね。

赤城:ADの役割もご自分でこなすと仰いましたが、ラフやコンテに描くイメージは、どのように築き上げているのでしょう。頭の中にいろんな引き出しがあるとか?

南雲:何にでも興味を持って、遊び倒すのが大事です。自分から興味の幅を狭めたりせずに、趣味の引き出しを常に拡げていく。そうすることで、いろんなイメージを発想し、提案できるようになるんです。

レールを逸脱することをいとわないというか。例えば僕は日本人ですが、だからといって日本に居続けていればすべてうまくいくわけではないですよね。だから海外の情報にも常にアンテナを張っている。フォトグラファーという職業ひとつとっても、撮影だけしていればいいというわけではなく、あらゆる情報は可能な限り集めて、体験できるチャンスがあれば体験してみる、というスタンスです。真空管でオーディオを聴いてみたり、フットサルやったり、ビスコッティ焼いたり、アイロンがけも趣味のように楽しむ、南米育ちだからコーヒーにもちょっとうるさい、みたいな。僕の中で、あらゆることは写真に結び付いているんです。

「お題」に対する「解答」はいくつもあっていい

赤城:「Still Life Imaging」のお話に入りましょう。まず印象的だったのは、内容のバラエティの豊かさでした。よくある「ライティングレシピ集」のような内容ではなく、読み物としても面白いのがすごい。南雲さんが写真の最終系をどのようにイメージして、そこに向かって手を動かしていくのか、その思考の流れが伝わってくる。

南雲:ネタ出しは正直きつかったですけどね(笑)。まずこの本の元になった連載の企画主旨は「かっこいいライティングの連載をやろう」でした。

それはこれから、フォトグラファーがクリエイティブのアイデアを出せなくちゃ生き残れないだろう、という危機感でもあって、こんなかっこいいビジュアルをフォトグラファー自身で考えたんだ、という連載にしたかったからです。フォトグラファーはシャッターを押すマシンじゃないのだから。

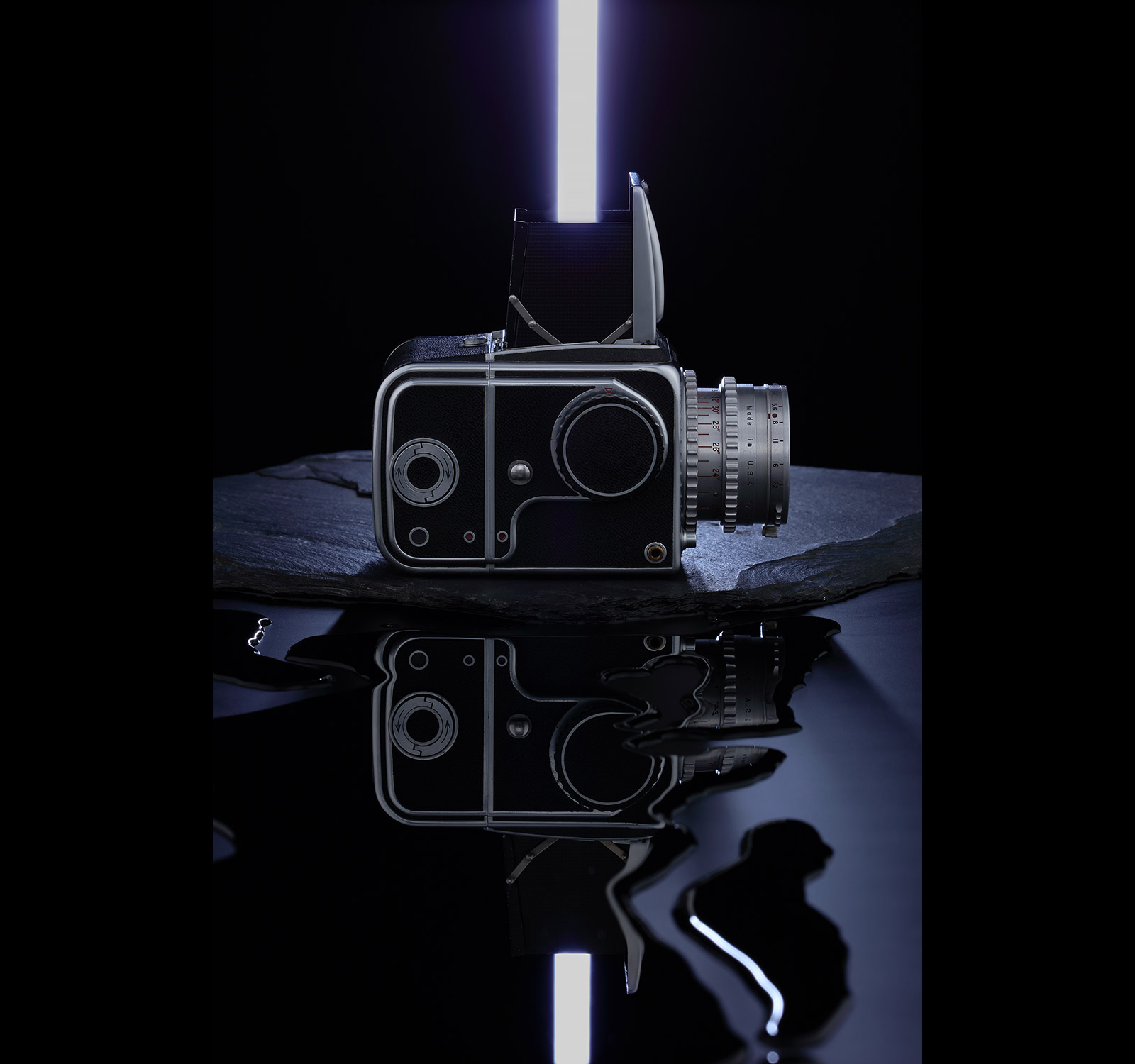

今回は物撮りの本なので、人物モデルはいません。構成について、最初の被写体は「カメラ」にしました。カメラを被写体にしたのは「写真って一体何だ?」みたいな問いかけに近くて、最初の写真は「写真の象徴」であるカメラを被写体としながら、そこに写真の要素である「光」と「影」と「反射」が写っている。それでいて写真は被写体そのものではなく、写された結果、ちょっと形が変わる。それが「写真」なわけですよ。

南雲:質感表現もテーマがあって、最初のカメラは「金属」、次のバッグは「革と布」、3番目のハーバリウムは「透過物」といった具合です。特にハーバリウムの撮影では「Hue ライトリボンプラス」というフィリップスのIoT照明を使っていて、この光源じゃないと撮れない写真に仕上がっています。Hueはスマホで光量や色を制御できるのが面白いですね。

南雲:ミニカーを撮った写真もそうです。これも「実車みたいに撮れたらかっこいいんじゃない?」と思って撮りました。この時も「クルマってどういう風に写っていたらかっこいいだろうか?」という問いを念頭に、ライティングを考えています。「ガレージの中から曇り空の下へ出ていく」イメージです。(1枚目の写真)

次の写真では、タイヤの下部分を車の重さを感じるように潰しています。そうやって実車らしく見せるという工夫をしています。

まずは面白いイメージを発想して、それがどのように世の中に掲示されるかを想像してみる。そういう前提があると、単なる物撮りよりも面白いし、目標となるイメージをゼロから作り上げていく楽しみがある。

赤城:ストーリーがあるわけですね。

南雲:高校生の時に思った「写真は表現なんだ」という考えは今でも変わらなくて、それがコマーシャルだろうがなんだろうが、自分が出せるものは結局、自分の中にあるものだけですから。単に「お題」に対する「解答」を出すだけじゃなく、解答はフォトグラファーの中にいくつもあるだろうと。それをやるのがクリエイティブだと考えています。

アオリ撮影の技術を改めてみんなに知ってほしかった

赤城:キヤノン製ティルト・シフトレンズの写真も掲載していますよね。

南雲:この本では「TS-E50mm F2.8L マクロ」「TS-E90mm F2.8L マクロ」「TS-E135mm F4L マクロ」の3つで撮影した写真を掲載しています。TS-Eレンズって、物撮りの世界では標準レンズに近い位置づけなんですけど、改めて使ってみると、やっぱり性能がすさまじいですよね。値段もすさまじいですが。

赤城:こういうのって、深度合成すれば済むという考え方もありますよね。ライズやフォールを駆使して撮るような写真でも、Photoshopである作れてしまうわけですけど、それをあえてTS-Eで撮ることには意味があるんでしょうか。

南雲:深度合成ってあまり上手くつながらないなと思っているのが一つと、アオリの技術を知っていれば、そういうのは大抵10秒くらいで終わらせられるというのが一つです。いわゆる「シャインプルーフの原理」を知っていれば、絞りだけでは深度が足りないようなシーンでも、アオリによって全体にピントが合った写真にできてしまう。それに深度合成をすると、背景もダメになっていくんですよね。結果的に、アオリ撮影の方がクオリティも高くなるというわけです。

そういう技術を改めてみんなに知ってもらいたいと思ったので、「Still Life Imaging」ではTS-Eレンズの解説を入れました。よくアオリ撮影の紹介で逆アオリを安易にやって「ミニチュアっぽくなる」なんて言ってますけど、シフトレンズはそんな事の為にあるんじゃないんです。それこそそんなのはPhotoshopの領分ですよ。Photoshopではピントを合わせることはできないですからね。物撮りの世界で長い間4×5が使われ続けてきたのは、アオリ撮影ができないと話にならないからです。そういう中で世に出たのがキヤノンのTS-Eレンズだったんです。

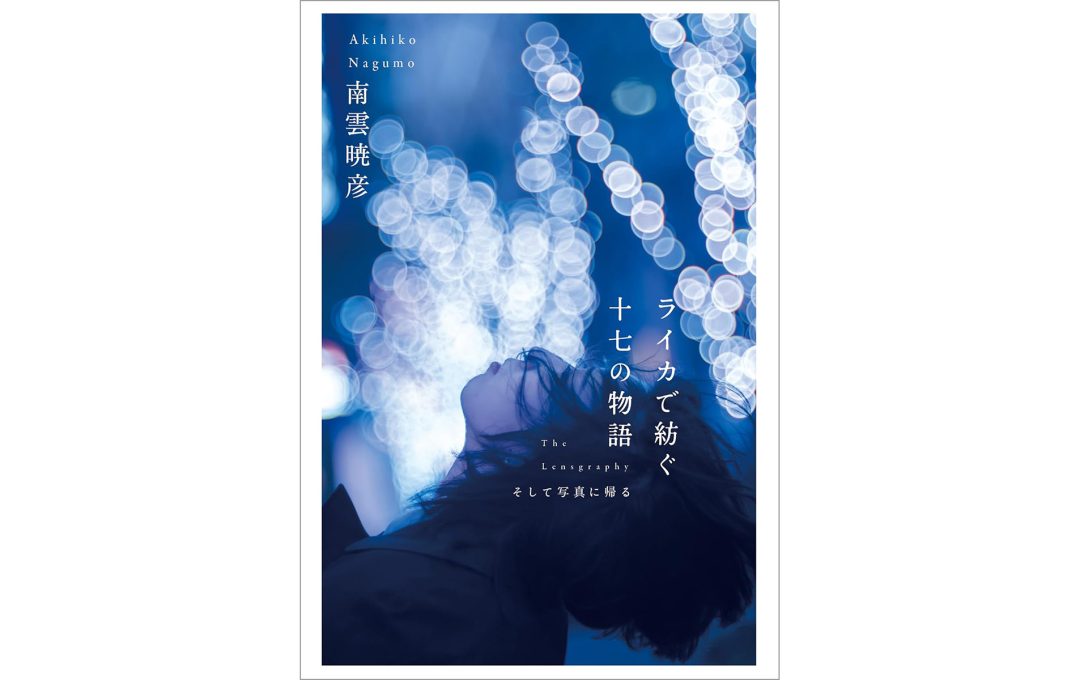

――掲載写真の中には、ライカを使って撮影されたものもあります。プライベートでもライカをお使いなんですか?

南雲:「M10-P」を使っています。実はこれが初めてのライカです。レンズは「SUMMICRON-M F2/50mm」ですね。僕が学生のころからずっと使っている「ZUIKO AUTO-MACRO 90mm F2」はまさに僕の青春を支えたレンズですが、このSUMMICRONというレンズは、それに並ぶくらい面白い。

下の写真は、ハンガーにかけたシャツを開放で真下から撮っただけなんですが、これってSUMMICRONには、「開放がきれい」けど「寄れない」という特化した部分や制約があることで、これまでとは違った絵作りをする必要があって、それが新しいアイディアにつながっているんです。それが今すごく楽しいですね。

南雲:レンジファインダーカメラって撮ってる時の最終的なイメージが目に映らないので、どう写るのかは、自分の中で知識として蓄積していくしかないんですね。そういう楽しみもあります。シャツの写真では「Still Life Imaging」でも掲載している色をコントロール出来るスマートLEDライトを使っています。

赤城:我々がライカで撮ってると聞いて想像するのとはまた違った印象の写真に見えます。使い方を工夫した結果、こういう表現になるっていうのは、南雲さんならではという感じがしますね。

「レンズを通した光に感動して撮るのが写真」

赤城:仕事から離れて写真を撮られるときのお話もお聞きできれば。

南雲:僕らフォトグラファーって普段から呼吸をするように写真を撮るものじゃないですか。僕も常に作品を撮ろうと気を張っているかといえば別にそんなことはなくて、気になったものをなんとなく撮るっていうことが多いです。それが後々、アイデアの元になったりします。そんな日常があって、本気になってやる仕事や作品作りの土台になっていくんです。

機材という面の話でいえば、学生時代のOM-4Tiのあと、M10Pを手に入れるまで愛機と呼べるようなものがなかったんですよ。強いて言うなら、プロとして最初に使った「ジナーE」と「リーフ DCB1」、その後に使っていた「EOS D6000」ですね。これも色々撮ったし、たくさん思い出があります。レンズはやっぱり「ZUIKO AUTO-MACRO 90mm F2」ですね。これからはSUMMICRON-M F2/50mmでしょうね。

赤城:今後は、仕事でもミラーレスという時代は来ると思いますか?

南雲:結局はそういう流れになっていくんじゃないでしょうか。ユーザービリティとコストパフォーマンスの面では、一眼レフよりミラーレスに分があるのは誰の目にも明らかですから。かといって一眼レフが完全になくなるとも思っていなくて、ニッチな方向性ですが「光を見て撮りたい人」のために残るんじゃないかと思います。先のことはわかりませんけどね。

ただ一つ言えるのは、もし、これから写真を始める人に「どのカメラを買った方がいいの?」と問われたら、「まずは本物の光を見た方がいいよ」と言います。レンズを通した光に感動して撮るのが写真だから、それを自分のものにしてからミラーレスに行っても遅くはないんじゃないかなと。

赤城:EVFって、ある意味「翻訳」されてしまっているところはありますよね。

南雲:あれはTVを見ているのと一緒ですから。本物の光がレンズを通ってきているのに、電子画像になる事でもともとあったダイナミックレンジや色彩の情報がすごく絞られ、作られた状態で見させられている。それがすべて悪いと言っているわけではなくて、ただ「もったいないな」と思うんです。

「自分が魅力を感じているもの」に対しては自分なりの答えを持っているはずだ。

赤城:作品展示のご予定はありますか?

南雲:今年いっぱいまで、表参道の「La CHIARA」(ラ・キアーラ)というイタリアンレストランに飾っていただいています。あとは、まだ編集と話をしている段階ですが、「Still Life Imaging」の作品展をしてみたいです。プリントと合わせて、被写体の現物も一緒に置いたりして。

――最後に、読者が「Still Life Imaging」からテクニックを学ぶ心がけをご教示ください。

南雲:書いてあることを丸ごと真似する必要はなくて、やろうとする方向だけ合っていれば大丈夫です。機材は本当にどうでもよくて、極端な話、窓際に持っていくだけで済むかもしれません。

僕は本の中で「まずは自分の好きなものを撮ればいい」と書いているんですが、それはなぜかといえば、自分が好きなものって、それの良いところをすでに自分で分かっているからです。この方向から見たここがいい、とか、まさにここがかわいいんだ、というのを知っているから、それをどう照らせばよく見えるか、見せたいところはどこなのか、正解が自分の中にあるはずなんです。そこまでわかっているなら、機材なんて気にせずに、やってみればいいんです。ものによっては、ライティングすら必要ないかもしれない。

逆に、自分の中に正解がないと、ライティングは難しい。好きなものから撮ってみようというのはそういうことです。だからライティングは、窓際に持っていくだけでもいいし、懐中電灯でもいいし、スマホのライトで照らしてみるところからでもいいんです。

確かに、掲載している写真だけ見ると難しそうに見えるかもしれませんが、よく見るとやっていることはシンプルです。自分の好きなものの魅力を引き出して、写真という形にする。そのヒントにしてくれたらうれしいですね。

赤城:南雲さんから読者へのメッセージがあればぜひ

南雲:カッコいい、楽しい、美しいビジュアルはそれを見た全ての人々の感性に刺激をあたえると思います。そんなビジュアル創りを目指してきました。

様々な人達が、自分の仕事や趣味のフィールドにおいて、普段の生活の中で、新しくチャレンジする世界の中で、それを豊かにしうるイメージやアイデアを持つ。その種となること、それが僕の本書におけるもう一つの目的なのです。そういった想いが伝われば良いなと思っています。

南雲暁彦ウェブサイト

https://akihiko-nagumo.com/archives/2621

(前編はこちら)