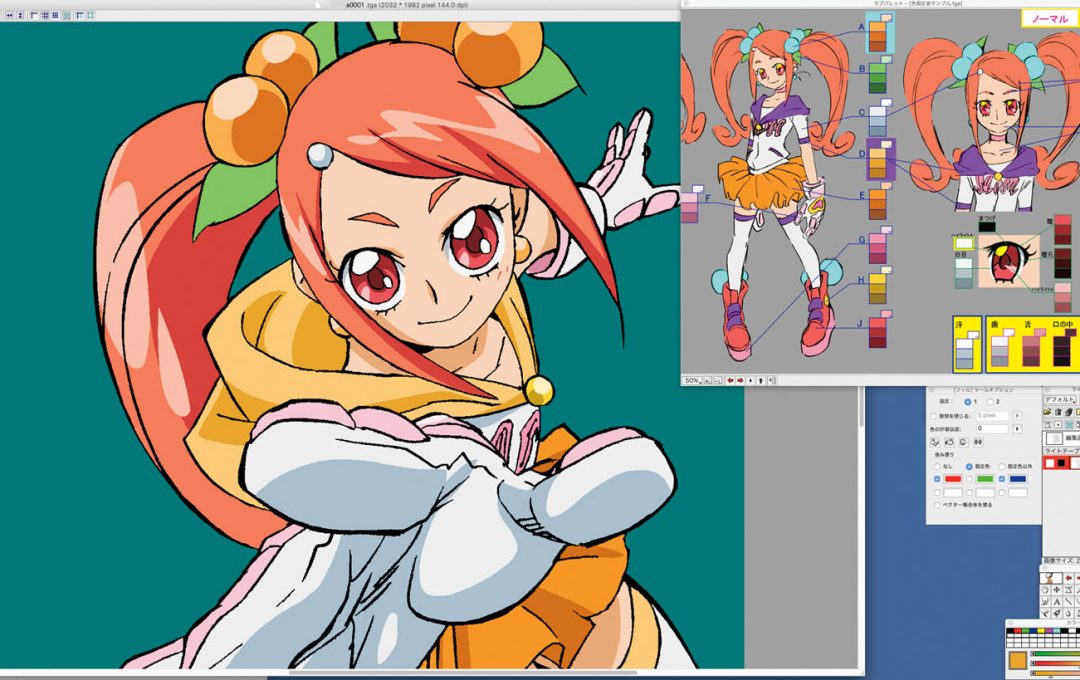

かつてフィルムカメラで使われていた交換レンズは、スマートフォンで写真を撮るのが当たり前になった近年においても、カメラ好き、写真好きの人々から「オールドレンズ」と呼ばれ親しまれています。オールドレンズは「マウントアダプター」と呼ばれるパーツを用いることで現行のカメラに装着することができます。これまでに発売された膨大な数の交換レンズの中から、自分好みのレンズを見つけるのも、オールドレンズ遊びの楽しみの一つです。

「オールドレンズ・ライフ 2018-2019」に掲載している特集のひとつ、「マニアが隠れて使う名レンズ」では、シンプルに写りの良い名玉ではなく、使いこなし方を把握し、条件を揃えてはじめて楽しめる特徴的な描写を持つレンズ、ある意味「隠れ家」的なレンズを紹介しています。

「裏の名レンズは、使いこなしを要する。特徴的な描写をするのだが、常にそうした描写が楽しめるわけではない。(中略)スイートスポットを外すと凡庸な描写で、それゆえにおもしろさがわかりづらい。ただし、そのわかりづらさがマニアにはたまらないのだ。」(特集序文より)

本記事ではその中のひとつ、「Domiron 50mm F2」の作例と解説を紹介します。

正体がつかめない小悪魔レンズ Meyer Optik Gorlitz「Domiron 50mm F2」

ドミロン50mm F2は見た目も写りも規格外だ。開放F2という標準レンズとしては控えめなスペックにも関わらず、そのサイズは50mm F1.2ぐらいの大きさがある。逆テーパーの厳ついデザインも相まって、一度見たら忘れられないレンズだ。

本レンズはプリモプラン58mm F1.9とオレストン50mm F1.8のつなぎとして登場し、そのため生産本数が少ない。そもそもマイナーなオールドレンズだったが、近年、急速に人気が高まっている。その理由はこのレンズのクセがあまりに強烈だからだ。条件が揃うと、キャンバスで油絵の具をこねくりまわしたような写りをする。まさに希代のクセ玉だ。

しかしながら、誰もが知る名レンズへの道は少々遠いようだ。なぜなら、肝心のクセを堪能するには、かなり条件を選ぶからだ。ドミロンは近接のボケが柔らかい一方で、中間距離でボケが硬くなる。さらに、点光源を背景に配置すると、輪郭の淡いいびつな玉ボケが乱れ飛ぶ。この硬軟入り交じるボケといびつな玉ボケがうまく合わさった時、ドミロンでしか撮れない強烈なクセが発生する。基本的には近接で被写体にピントを合わせ、背景との距離を調整しながらおいしいクセを探すことになるだろう。使いこなしを要するが、攻略し甲斐のあるレンズだ。