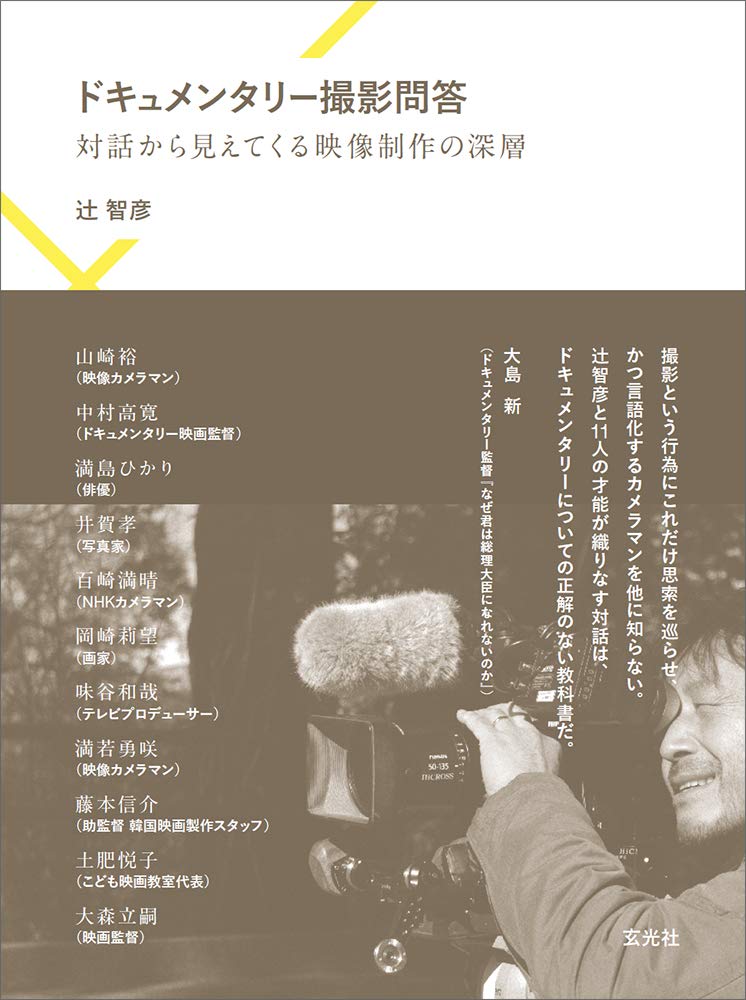

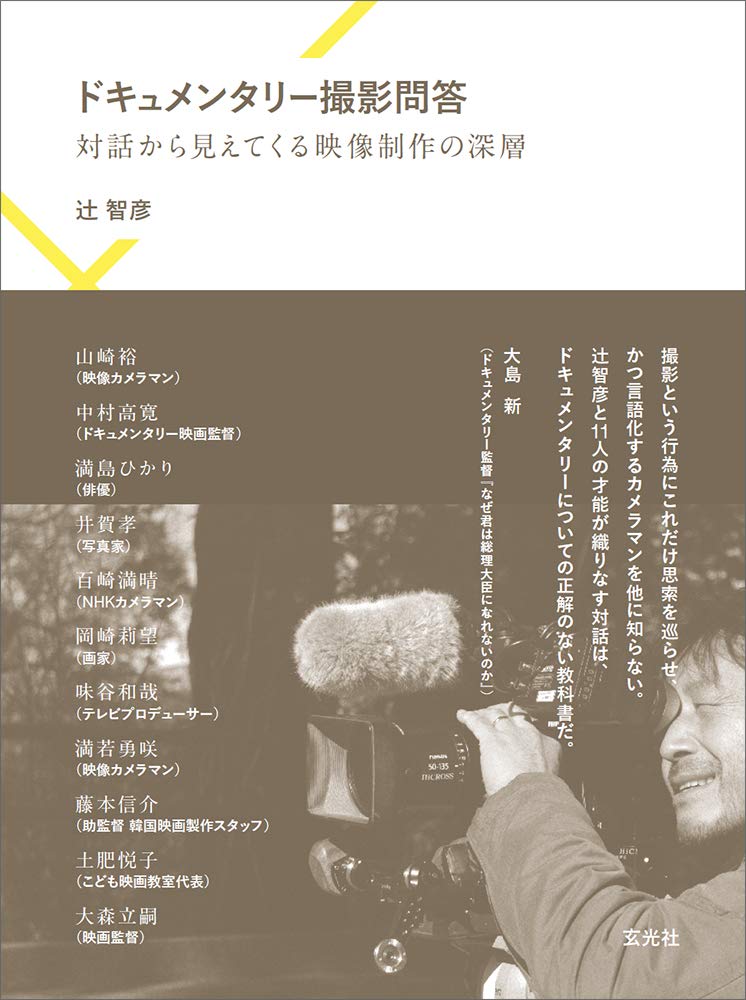

ドキュメンタリー映画や劇映画のカメラマン・撮影監督として活躍している辻智彦さんの「ドキュメンタリー撮影問答」は、カメラマンから映画監督、出演者、写真家、番組プロデューサーなど様々な立場から映像制作に関わる業界人11名へのインタビュー集です。

「ドキュメンタリー」をキーワードに展開する問答では、インタビューが進むにつれて各人が持つ信念や詳細な方法論、時には意外な本音も飛び出します。それぞれ異なる立場から各々の領分について語る対話の中で読者が目にするのは、その道のプロにしか到達しえない領域、伝えたいテーマをいかに表現するかに心を砕く、クリエイターたちの姿です。

本記事では序章「ドキュメンタリービデオを撮るということ」より、創作プランに基づいた取材先でのふるまいについての考え方とカメラの扱い方、編集時に目を通す素材の捉え方についての記述を抜粋して紹介します。

撮影する者の心の動きが映り込む

もう少し具体的な風景を想像してみる。僕が興味をもったある人の日常を撮るため、その人の家に向かうとする。僕は重い荷物を担ぎ、電車を乗り継いで約束時間に相手の家にたどり着いた。呼び鈴を鳴らしてドアを開けてもらう。相手との挨拶からすでにドキュメンタリー創りは始まっている。ビデオカメラを手にぶらさげているのか、まずはバッグに入れたままにしておくのか、あるいはのっけからカメラを構えたまま挨拶するのか。それぞれの接し方で相手の反応、付き合い方が変わるのは分かるだろう。僕が相手を見ているのと同様、相手は僕の態度を見ているはずだ。僕はまずどうするか。案内されるまま部屋にあげてもらいソファーに腰掛けるか。立ったまま挨拶を交わし、自分の熱意をまず伝えるのか。やや煙たげな相手に構わずカメラから眼を離さず廻し続けながら、自分が来た目的を行動で雄弁に主張するのか。正しい答えなどない。すべては創作プラン次第だ。

居間に案内された僕は、出されたお茶を少しいただき、向かいに座った相手から何となく話を聞き始める。カメラはどういう風に構えるか。小さなビューファインダーを覗き込み、相手と自分との間にカメラを割り込ませてレンズをぎらりと相手に向けるのか。あるいはテーブルに置いたカメラの液晶モニターを広げ、少し角度をつけて相手をフレームに入れたのち、話に相槌を打ちながら相手が気づかないようさりげなくスタートボタンを押すのか。これも僕の選択次第だが、カメラを扱う何気ない仕草のひとつひとつが、撮影する相手のあり方にも影響を与えるということで、ドキュメンタリーにとって作品の内容にかかわる大事な選択肢であるということを改めて意識することになるだろう。

カメラは無意識に持つと揺れが目立ってしまう。画面を自然な人の見方に近づけたければ、やはり安定した持ち方が必要になる。ファインダーを覗くにしろ、肘を脇腹に付けて支えるといい。手だけで動かさないこと。カメラの方向を変えるなら、なるべく体ごとその方向に向くこと。なるべくゆっくり動かすこと。止めるときはきっちり動きを止めること。

もちろんこれは「見やすい画面をつくる」という前提に立ったカメラの持ち方で、作品によって適した撮り方は当然変わってくるだろう。たとえば映像作家ジョナス・メカスは個人映画の名作「リトアニアへの旅の追憶」で、ぐらぐら揺れる画面で自分の故郷リトアニアへの帰郷、家族との一時を美しく描いた。ある人に「あなたの映画の画面はなぜあんなに揺れているのか?」と聞かれた彼は「なぜなら私の人生そのものが揺れ動いているからです」と答えたという。過酷な歴史の荒波にもまれながら生き抜いてきた流浪の映像作家にとって、ぐらぐら揺れる不安定な画面こそが抜き差しならない作品づくりの方法だったのだ。要は、人それぞれの方法に、自分なりの切実な理由があればいい。

ズームについては、一般論でいえばなるべく使わないほうがいいとは言える。ズームが多い映像は、とかく見づらくなる傾向があるからだ。入門書などでよく言われるのは、大きく写したいときにはズームではなく、近づいて撮るべきだということだが、ただ前提が少し違うと思う。大事なのはカメラの位置(カメラポジション)であって、これがものの見え方を決めるのだ。

例えば僕が今撮影している先ほどの家のソファーに座っていたとする。相手が中座して手持ち無沙汰になった一時、ふと見上げると、鴨居に亡くなったその家の先代と思われる老人の写真がそっと飾ってあったとする。それに気づいた僕のまなざしはどうか。その場所から動かず眼をこらしてその写真を見つめるまなざしと、気軽に立ち上がり写真に近づいていって間近から眺めるまなざしは違うと思わないだろうか。この場合、老人の写真の大写しを、僕がその時感じた印象のまま撮影するとして、

- ややぶれながらもソファーに座ったままズームアップして大写しを撮る

- 立って近づいて接写する

このふたつの撮影方法の違いには、撮影する者の心の動き方の違いが写り込むとは思わないだろうか。このように、大事なのはブレるブレないではなく、僕自身がどの場所からそれをどのように見つめるかということなのだ。そして実際どうであれ、ズームレンズというメカニズムは、単に遠くの物を大きく見せるための機能ではなく、ある物を見つめるまなざしを強調する機能として開発されたと考えるのも、悪くない想像だろう。

編集時にもう一度捉え直す

撮影が進んでくると、膨大な時間数の映像素材が集まってくるはずだ。編集作業に入る前に大事なのは、その素材をすべてきっちり見ることだ。だらだら意味なく廻っているように見えたり、ピントはずれな狙いで相手を追いかけたり、あたふたしている自分の姿が情けないカメラワークにあからさまに表れていたり、がっかりすることも多いだろう。それでも、早送りで見たりせずに、少なくとも一度は撮影した時間そのものを追体験すべきだと思う。

するとそこに、撮影時には気づかなかった実にいろいろなものが写り込んでいることに気づくはずだ。それらの再発見と、流れている映像のなかの時間、確かに自分がそこにいてカメラを廻していたのだという事実が、何か厳粛な真実として立ち現れてくるのを感じずにはいられない。

モニターに映し出されている一見何気ない光景、しかしそのフレームに込められたかけがえのない自分自身の思いと時間が、確かにそこには定着されているのだ。

その思いと、結果として残された映像、この関係について深く考え、その関係の意味を捉え直すという作業が、ドキュメンタリーの編集作業ということになる。幸い、今や誰もが手にすることができる編集ソフトによって、映像の切り貼りが自由自在にできる状況だ。自分が撮影してきた映像は、なぜ撮影されたのか、そしてどこに向かおうとしているのか、納得のゆくまでいつまでも映像素材と格闘すればいい。ドキュメンタリーの撮影は、機械操作的なテクニックより(それももちろん重要だが)まず土台となるのは作品を作る人の心構えだと思う。

自分がどの立ち位置から世界を見つめるのか、そしてなぜそれを撮影しようと思うのか。これを常に感じ続けるところから撮影の方法も決まってくるのだと思う。

かくいう僕も、未だ日々悩みの途上。日々立ち止まり、頭を悩ませている。いろいろ考え、カメラを通して感じ続けることが、一番大事なことだと思う。そのゆらぎ、悩み、それ自体がドキュメンタリー撮影の映像の時間と空間のなかで、新しい表現を日々開拓していくのだ。