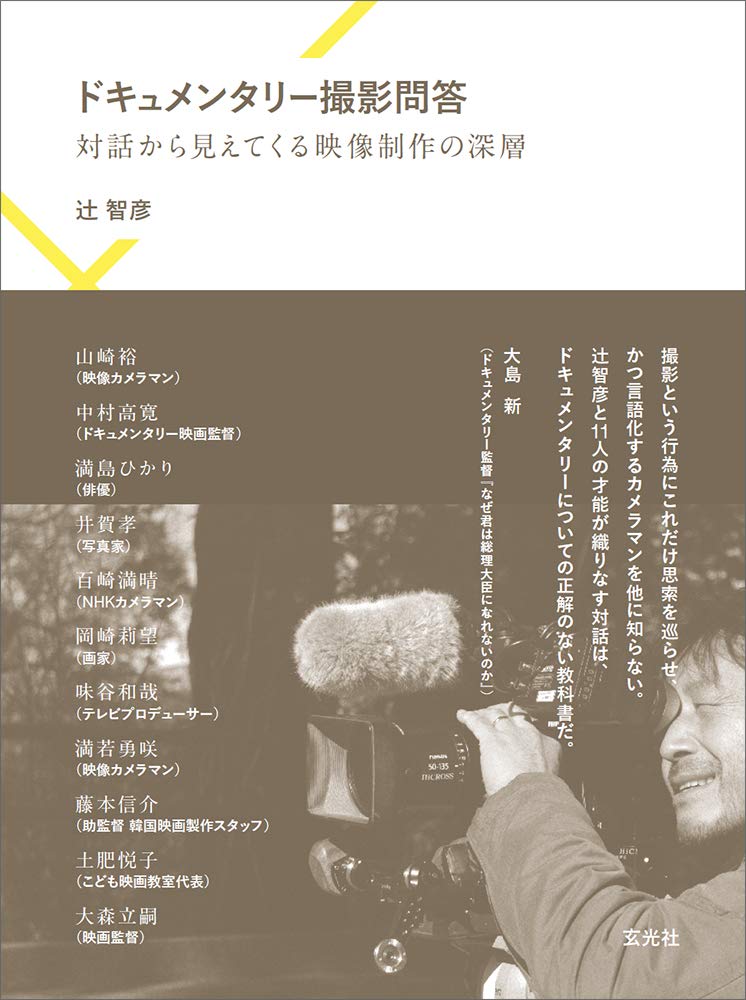

ドキュメンタリー映画や劇映画のカメラマン・撮影監督として活躍している辻智彦さんの「ドキュメンタリー撮影問答」は、カメラマンから映画監督、出演者、写真家、番組プロデューサーなど様々な立場から映像制作に関わる業界人11名へのインタビュー集です。

「ドキュメンタリー」をキーワードに展開する問答では、インタビューが進むにつれて各人が持つ信念や詳細な方法論、時には意外な本音も飛び出します。それぞれ異なる立場から各々の領分について語る対話の中で読者が目にするのは、その道のプロにしか到達しえない領域、伝えたいテーマをいかに表現するかに心を砕く、クリエイターたちの姿です。

本記事では序章「ドキュメンタリービデオを撮るということ」より、高性能で廉価なカメラの普及によるメリットと、ドキュメンタリーの定義についての記述を抜粋して掲載します。

>この連載の他の記事はこちら

個人ベースでの映像制作が簡単になった

デジタルビデオカメラの進化はとどまるところを知らない。記録メディアがテープからメモリーになったのを皮切りに、デジタル一眼動画撮影機能の驚異的な発達、スマートフォンの超高性能化、GoProなどウェアラブルカメラの日常への浸透など……日進月歩の編集機器の進化とともに、撮影から編集、仕上げにいたるまで、個人ベースでの映像制作が極めて簡単になった。加えて手軽な動画配信プラットフォームの林立により映像発信のハードルがどんどん下がり、もう自宅にある機材だけで、テレビや映画で目にするプロと同じクオリティの映像を作り、多くの人に送り届けることができるのだ。実際それらを使った映像作品が、数多くある動画配信プラットフォームを通じて、プロアマ問わず本当に多くの人たちによって制作されている。

だからこそ、今の時代は機材の優劣によるクオリティの言い訳がきかない。限りない表現への可能性を秘めたデジタル機材をいかに使いこなすか。これこそがいま、自主制作者にとって、さらには現代の映像表現の世界において大事なことだ。ドキュメンタリー映像の撮影を生業としている僕の目から見て、近年の映像環境における多種多彩なカメラの普及によって、良かったと思う点を以下に挙げてみた。ただし、そこには問題点が含まれている場合もあるので、あえて賛否一緒に挙げてみることにする。

1. カメラの小型化による撮影対象へのプレッシャーの緩和

従来から僕たちプロのドキュメンタリーカメラマンが使用してきた大きい放送用のショルダーカメラは威圧感があり、撮影される側にとって、あるいは周囲にとって何か普通ではないことが起こっている感じを強く与える。しかしそれは一概に悪いこととは言えない。その威圧感が撮る人と撮られる人との間に緊張感をつくり、普段とは違う濃密な空気ができることもあるからだ。しかし、相手にむやみに威圧感を与えるという行為はやはり人と人との関係としていいものではないと思う。そう考えると日常の延長に目にするものとしてあるデジタル一眼などの小型のカメラは、正常な人と人との関係から入れると思う。

ただし逆説的に言えるのは、大きなカメラを持ってさえいれば、それだけでプロカメラマンとして無条件で人を撮影できる特権を持ったような錯覚に陥り「カメラマンと被写体」という関係性を楽につくれるが(警察手帳みたいなもの)、小型カメラの場合は、カメラに頼った関係づくりではなく、あくまで人と人との関係を始まりとしなければいけない。あるカメラマンのエピソードとして、普段撮影させてもらっている取材先に、ある日ショルダーカメラを持たずに行ったところ、「今日はカメラの人来てないの?」と聞かれ困惑したとのこと。大きなカメラで撮影する場合、撮られる人は時として、「ヒト」としてより「カメラ」としてのみカメラマンを意識する。

2. 4K、8Kなど高性能化により詳細な描写が可能に

これは「記録」としてはいいことだが「表現」としてはいいことばかりではない。表現には「抽象化」という方向性があり、高解像度はそれとは反対の方向性だ。例えば今はもうほとんど見かけることのない8ミリフィルムだが、この8ミリフィルムカメラで撮影すれば、何を写しても、ただ写すだけで不思議な情緒がでた。それは極めて低い解像度と不安定な露出が印象派の絵画のような感覚を見る人に与えるのだ。

4Kカメラの高い解像度、にじみのない鮮やかな発色は、うっかりするとのっぺりした平板な映像になってしまう。「何が写っているか」はよく分かるが、「何がそこに隠されているのか」は分からなくなりがちだ。

3. 液晶モニターによるファインダーからの解放

ファインダーを覗きこむ行為をやめることによる、撮影する人と撮られる人のカメラを通さない視線のやりとりができることは大きい。腰のあたりで構えたカメラの液晶画面をちらちら覗くくらいで撮影は会話ついでの行為となり、相手との直接的なコミュニケーションの様子を記録することができる。しかしここにも落とし穴があると思う。コミュニケーションの記録にはなるが「カメラを通して世界を見つめる」という映像による表現の意識が薄れ、行為の記録しか残らない危険性がある。

4. 撮影時の荷物の軽減

これは純粋にうれしい。プロの仕事であっても、本当はカメラ以外の荷物など持ちたくない。ただしマイクロSDカードなど、あまりにメディアが小型すぎると紛失する危険性が大きくなる。慣れの問題かもしれないが。

5. 記録メディアの超低価格化

これもうれしい。長時間記録することが簡単になったせいで、ダラダラとカメラを廻すカメラマンが多くなったため、どれだけ廻すかより、どれだけ廻さないかが、プロとしての腕の見せどころだということを言っていた人もいる。それは撮影の狙いをどれだけ鋭く研ぎすましているかと言うための話なら分からなくもないが、実際は現在進行形で進んでいく現実の物事を曇りない眼で見つめ、映像に定着させるためには「多く廻す」以外方法はないと思う。

技術的な制約があった昔ならいざしらず、今の状況を踏まえて言うなら、「廻せるだけ廻せ、見つめられるだけ見つめ続けろ」というのを基本姿勢においたほうがむしろいいと思う。もちろんその基本から展開して、廻さなかったりじっと待ったりという判断が生まれたりするだろうが、あくまで基本は「廻せるだけ廻せ」だと思う。

1~5がすべてではないが、僕の肌感覚としてこういう時代の変化があったと言える。

その一方で、「生身の他者を撮る」という行為自体のあり方は何一つ変わらない以上、めまぐるしい技術革新の影で「撮影する」という行為にまつわる未解決の問題もたくさんあると思うのだ。

ドキュメンタリーとは何か?

以上のことを踏まえ、あらためて考えてみたいことがある。ドキュメンタリーとは何か?

難しい話で恐縮だが、僕なりに大雑把に言うと、映像作品としてのドキュメンタリーとは、実在する人やものを撮影し、その映し出される人びとやものごとが、その人びとやものごとそのものであること自体に何らかの価値を見いだして、見る人から豊かな感情を引き出す表現方法だと思う。誰かが別の誰かの役を演じていたり、ある場所を別の場所として描くのではなく、ある人がその人自身として、ある場所がその場所自体として登場する映像作品ということだ(実際の出来事をもとにストーリーを組み立て、役者が演じる実録路線のドラマは区別しておく)。

人やものにはそれぞれ個性があり、その人やそのものだけが持つ独特の存在感が必ずある。肯定的であれ否定的であれ、存在そのものをレンズを通してじっと見つめ、映 像に定着させることによって、それぞれ固有の存在としてかけがえのない本質が露わになる、というのが、ドキュメンタリーの表現のもつ最大の魅力だ。普段何気なく目にしているものが、現実をじっと見つめる視線の強さ(カメラアイ)によって、まったく違った姿として浮かび上がってくる……それは、とても豊かな世界の体験だ。目の前にありながらも普通ならば目にすることができないパラレルワールドに連れて行ってくれる最高の機械が、つまりデジタルビデオカメラなのだ。

カメラを構え、常識をしばし忘れ、目の前にある出来事を自由なカメラアイで見つめ直してみたとき、そこに広がる世界の豊かさに、あなたはハッと息をのむことだろう。