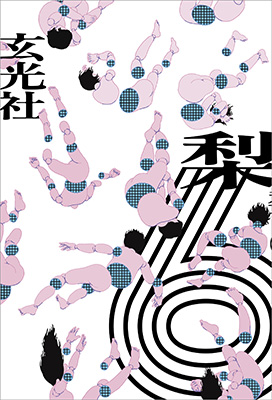

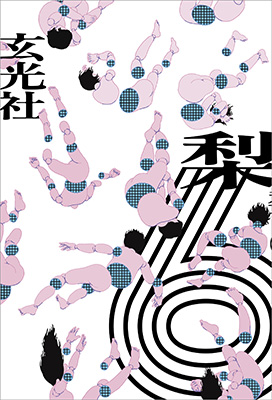

新進気鋭のホラー作家、梨のホラー小説『6』がオーディオブックで配信開始された。多数のオーディオブックやポッドキャストを楽しめるサービス「Audible」(オーディブル)で視聴できる。『6』は玄光社の書籍として初となるオーディオブック。それを記念して、オーディオブックができるまでの過程や制作秘話について制作現場でインタビューを敢行。制作陣の原作に対する強いリスペクトを感じる機会となった。

話を聞いたのは、作品選定や制作許諾まわりを担当した株式会社メディアドゥ オーディオブック課の榊原輝雄さん、収録のディレクターを担当した福井香織さん、そしてナレーターをつとめた賢プロダクション所属の三日尻望さんの3名だ。(聞き手:PICTURES編集部 大森聖也 構成・文章:鈴木誠)

※本記事では、作品のネタバレが一部含まれます

■オーディオブックになる作品は、どう選ぶ?

——本がオーディオブックになるまでの、大まかな流れを教えてください。

榊原:弊社の役割としては、オーディオブックとして配信して人気が出そうな作品を選定し、出版社と著者に許諾をいただくところから始まります。許諾を得たらオーディオブックの制作会社に発注するのですが、その際に朗読のための「読み替え案」を制作します。

読み替えとは、例えば言葉にならない記号などのテキストを、どのように音声で表現するかの判断です。“××”と書かれている部分をオーディオブックでは「バツバツ」と読む、といったことです。この案はナレーターが作ることもあれば、監修するディレクターが作る場合もあります。

並行して、ナレーターが作品の雰囲気を掴みながら下読みを行い、これを出版社や著者に確認してもらいます。ここでOKが出たら、最終的な台本をもとに制作現場で収録・編集を進めていただきます。

——オーディオブックにする作品は、どのように選ぶのですか?

榊原:ユーザーレビューで小説や物語系の人気が高まっているため、そうした文芸作品の中から近年のものを中心にセレクトしています。特定のジャンルを意識せず、作品の人気をベースに選んでいます。

ストーリー的に仕掛けのあるものがオーディオブックのコンテンツとしても出始めてきていて、レビューを見るとかなり多く聴かれているようでした。そこから、梨さんの作品に辿り着きました。

■「想像する余地を残す」オーディオブックの演出とは?

——ここからは、『6』のオーディオブック収録について伺っていきます。

ディレクター:『6』は、ホラーでありながら“ザ・ホラー”とは異なる作品だと思うので、「日常に潜む違和感」のような怖さを意識できるよう、いかにもホラーですよ!という演出はつけないようにしました。

ホラー作品だからといって、大げさな演出はしない

——音声で楽しむ恐怖コンテンツといえば怪談を思い浮かべますが、オーディオブックは対照的に「淡々と読む」「大げさに演技しない」という特徴があります。これが『6』では却って聞き手の不安感を高める良い演出になっていると感じました。

ナレーター 三日尻:初回収録には、いわゆるホラーらしい演出で怖がらせるつもりで臨みましたが、ディレクターから「やりすぎないで欲しい」とアドバイスをもらいました。やりすぎてしまうと、聴いている方が置いてけぼりになってしまうから、というディレクションでした。自身が意識しているより淡々としていた方が物語にも集中しやすいとのアドバイスがあり、淡々と読み上げました。

ディレクター:オーディオブックは”聴く読書”だと思うので、聴いている方がイメージを作れるように少し引いて演出するようにしています。この部分がドラマCDなどとは異なる演出方法です。ナレーターの盛り上がりが、聴いている方より先に行ってしまわないように意識しています。

アニメやゲームであれば、役者自身のイメージより2〜3倍大袈裟にしてちょうど良いと言われていますが、『6』のオーディオブックは感情を強く出しすぎない方がより効果的だと判断し、収録しながら調整していきました。

——間をあまり大きくとらない読み方も印象的ですが、オーディオブックとしての決まり事なのでしょうか?

ディレクター:聴いている方に違和感のない範囲で文章の区切りを加えたりもしますが、基本的には原作にある句読点のリズムで聴いてもらうことを意識しています。そのかわり、台詞部分は三日尻さんの間をそのままいかしています。

あまり緩急や高低のないリズムも、聴いているうちにこの作品の術中にはまっていけるのかなと思い、梨さんの原作をそのまま聴いて想像をしていただける余地を残したつもりです。

——制作中の音源を拝聴しましたが、私の思う梨さんの文章の魅力、キャラクターがキャラクターとして主張しない、匿名性のようなものがまさに再現されていました。

ナレーター 三日尻:ありがとうございます。今回のお仕事で梨先生を知って、他の作品や、ブログ、メディア記事、SNSも拝見しました。文章観や世界観について、“登場人物をあまり登場させたくない”と書かれていたことから、『6』のオーディオブックでもそれを大事にしたいなと思って収録に臨みました。

吹き替えやアニメの収録の感覚だと、どうしても表現を大きく誇張してしまいます。そこを「その場にいるのではなく、レポートを読んでいる視点で語ってほしい」というディレクターさんからのアドバイスで、読み方を調節しました。

ディレクター:例えば「FOURierists」章では、実際に現場にいるのではなく、見つかった映像を確認している状況といった俯瞰の立ち位置なのがポイントでした。その映像に写っている人の気持ちに入って行くのではなく、あくまで「映像をチェックしている人」が何かに気づいて行くという視点になるようディレクションしました。

——そうした部分まで言語化してディレクションされていたということに、作品のファンとしてまた感激しました。

ディレクター:実は、私も梨さんのファンなので。

■制作陣もどっぷりハマる“梨の世界”

——皆さんは『6』という作品にどのような第一印象を持ちましたか? 一般的にイメージするホラー小説とは違いますよね。

ナレーター 三日尻:一度で読み解くのはなかなか難しく、何度も読み込んで、こことここが繋がっていると気付いたり、読むごとに発見があると思いました。例えばですけど、暗い洞窟を歩いていて、出口だと思ったら谷底に落とされてしまうような、そういう展開だなと思いました。光を探すけど、光の差す場所がないというか……(笑)

ディレクター:「考えちゃダメだな」と思いました(笑)。一度立ち止まると全てに疑心暗鬼になってしまうので、まずはこのジェットコースターに身を任せて、最後まで読んで「なるほど!」と思ってから改めて読んで、「怖っ!」という感想になりました。

——この作品を初読で理解するのは難しいですよね。

榊原:制作現場の皆さんの深い理解には及びませんが、独特の不快感があって、全てに繋がりがなさそうで謎が残るけれど、その謎もなかなか普通にはない気持ち悪さで……という、それが梨さんの魅力だなと思って読みました。

ディレクター:オーディオブックの制作現場では、編集担当が一番音を聴いているので、この世界観に視覚と聴覚の両方から脳が侵されて、うなされているのではないかと心配しています。

それに比べて収録現場の私は、完成系を想像しながらウキウキ録っていました。

というのは、今回は特殊な録り方もしているんです。例えば、カギカッコの部分を飛ばして、地の文(セリフ以外の部分)だけを先にまとめて読んで、会話部分だけを後から録ったりしています。地の文と交互に読むと、気持ちが切れてセリフが読みづらいかな? と考えたからです。ナレーターさんが演じやすいようにと工夫した結果ですが、編集さんにとっては作業が増えるので「ごめんなさい!」と言いながらお願いしました。

——演じ分けの落差がすごいので、そのように録っていると知って納得・感心しました。ちなみに、この作品のオーディオブック収録にはどれぐらいの時間が掛かりましたか?

ディレクター:休憩を挟みつつ、5時間×4回で収録し、6時間強の作品が完成します。三日尻さんが作品を読み込まれていたので、とても速いペースで進みました。

——今日はこれからリテイクの収録ですが、これまでにリテイクが多かったのはどんな箇所ですか?

ディレクター:この作品には、日常ではあまり使わない単語が多く出てくるので、思わず見間違えて文字を前後逆に読んでしまったりもありましたね。

ナレーター 三日尻:正しい読み方が何通りもある熟語にも苦戦しました。「輪廻転生」を“りんねてんせい”ではなく“りんねてんしょう”と読んだり(笑)。普段は“てんせい”と読んでいるのに! 日本語って本当に難しいなと感じます。

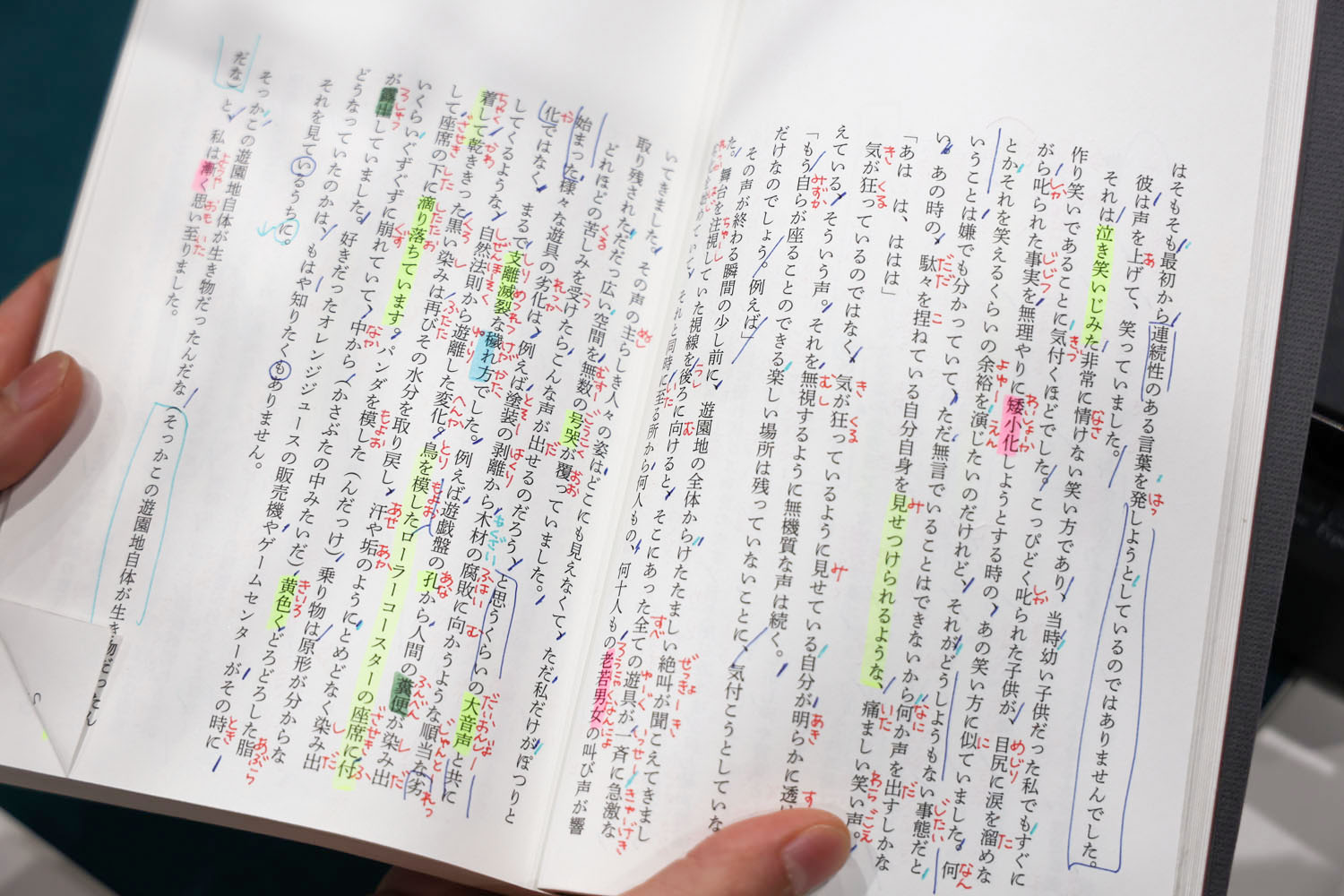

——ずっと気になっていたのですが、三日尻さんの本への書き込みがもの凄い量ですよね。他のお仕事でもこれぐらい書き込むのですか?

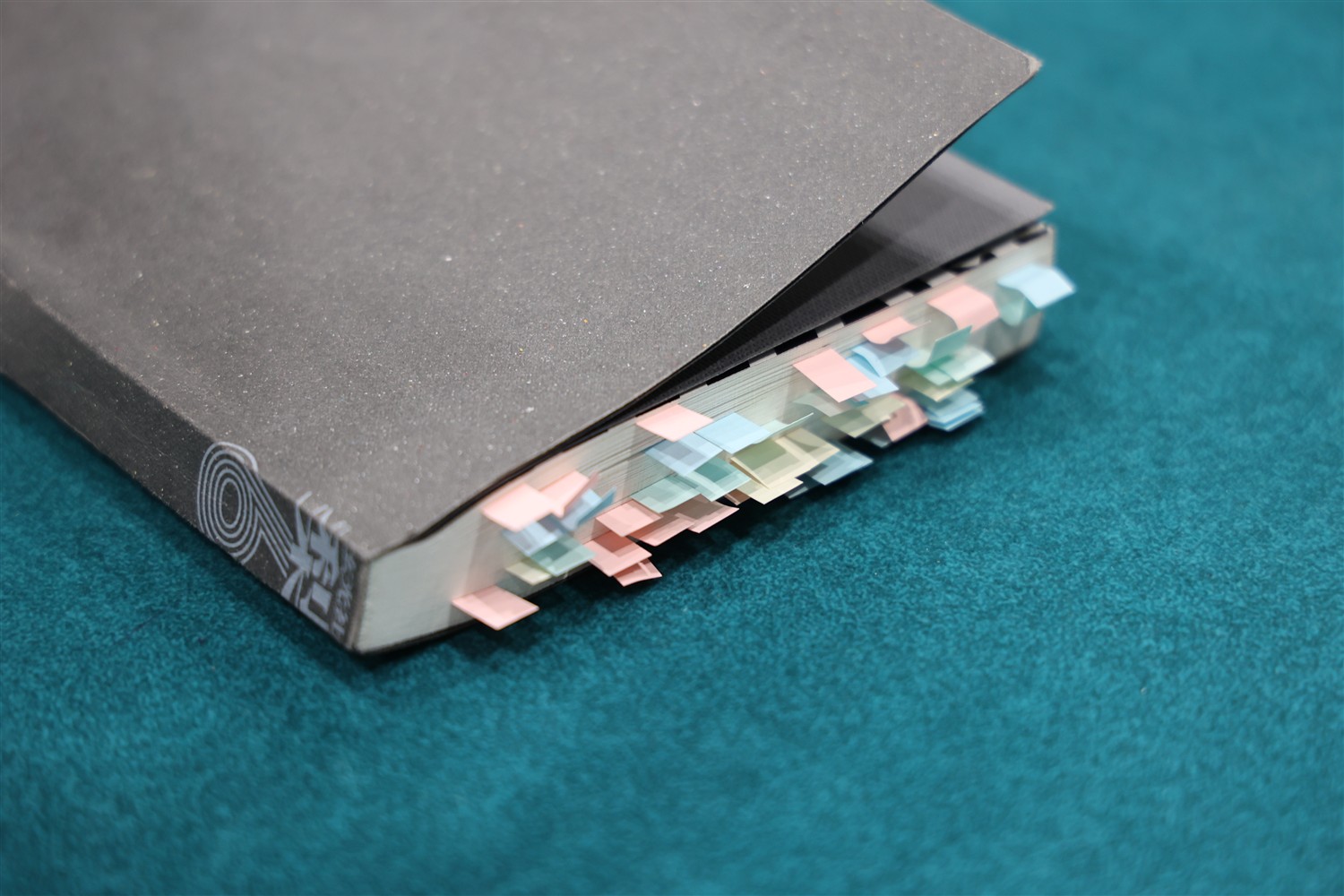

ナレーター 三日尻:今回は異常なぐらい、声優人生で一番時間を掛けて書き込みをさせていただきました(笑)。収録までが不安で、時間があれば読んで、書き込んで、電車の中でも書き込んで。表紙が黒いので、ブツブツ言いながらデスノートに書き込んでいる人みたいに、周りからは異様に見えたかもしれません(笑)。

でも、こうして任せていただいたからには、それが作品に生きて、オーディオブックとしていい形でお返ししたいと思いが強くありました。

——仮音源を聴いただけでも「凄いな!」と思っていたのですが、こうして制作秘話を伺って、私が想像していた何倍もの努力の結晶なのだなと痛感しました。