映像制作、とりわけロケを伴う撮影や取材によって制作した作品では「伝わる」映像に仕上げるためにノウハウが必要です。技術の体得には実際に手を動かすことが重要ですが、ときには先達から基本的な考え方を学び、自分の中に下地を作ることも同じくらい大切なことではないでしょうか。

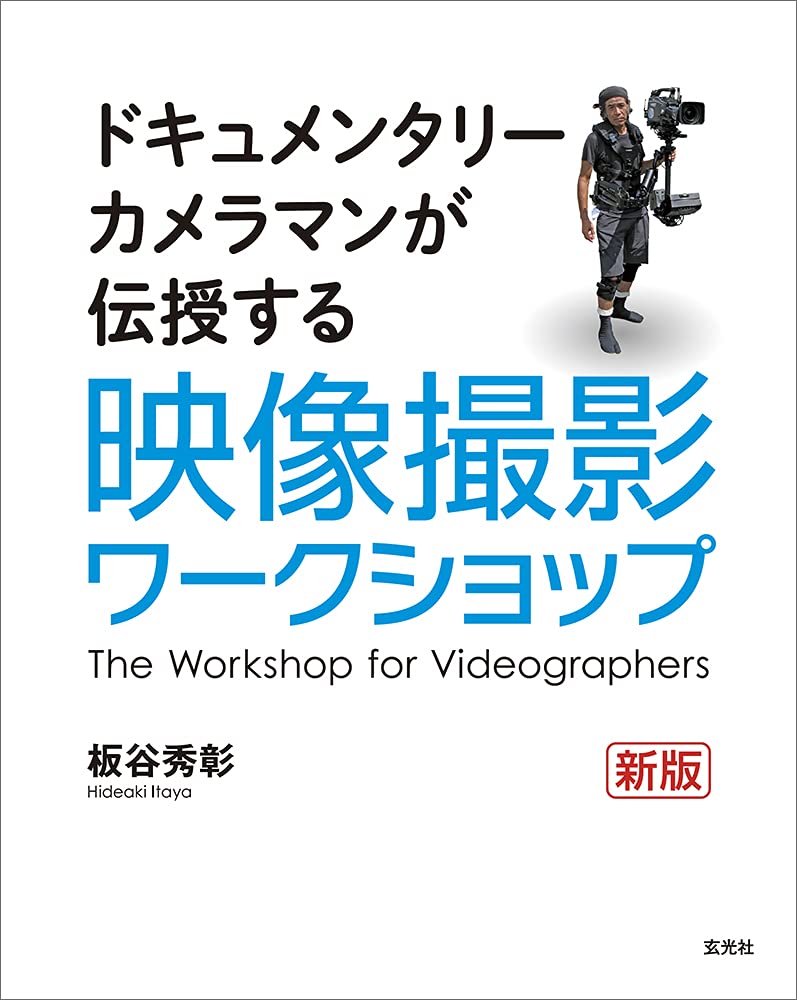

「映像撮影ワークショップ 新版」著者の板谷秀彰さんは、1970年代からテレビ、映画、CMなど幅広い映像制作の現場で活躍するベテランカメラマン。本書は「ビデオサロン」誌で過去に連載していた内容に加えて、2021年現在の状況を踏まえた加筆原稿を収録。内容はプロとしての心がけや知識を伝える「基本編」、撮影に関わる具体的な技術を解説する「実践編」、カメラマン目線で実際の撮影現場を振り返る「現場編」の三章立てになっており、長くプロとして積み重ねてきた論考やノウハウを読み解くことができます。

本記事では「基本編」の「はじめに」より、「正解」を求めない撮影スタンスについての解説を紹介します。

>この連載の他の記事はこちら

ビデオ撮影の教科書は存在しない。常識を破ることによって広がる世界を楽しんでみよう

ビデオカメラ撮影のマニュアル、といっても取扱説明書の類ではなく、いかにビデオカメラを扱い、どう撮影していけばよいのかという具体的な撮影方法を書いた入門書、これの決定版はどうも見当たりませんね。

なぜなのかと考えてみると、撮影とは「何をどう撮りたいのか」という撮影者側の意図があって初めて、それに適した撮影方法は何だろうかと考えるものだからです。プロセスの結果として答えが出るものなのに、その過程を抜きにして、ただひたすら「正しい撮影」を語ろうとすることはできません。

たとえば、望遠レンズを使って距離の離れた対象を撮影するときに「必ず三脚を使用しましょう」ということが幾多の入門書に書いてあります。しかしその教えを忠実に守っても、物理的に安定した見やすい画になるという結果は得られても、それが必ずしも良い映像、面白い画にならないことを皆さんも経験していると思います。

たとえブレてもボケても、それが作品にとってプラスに働くのならば、正しい選択と考えてよいのではないでしょうか?以前、自転車で旅する方を取材するために、こちらも自転車にカメラを取り付けて、取材者の追走撮影をしたことがあります。この時になるべくブレが出ないように、ショック吸収材などをいろいろと試したのですが、あまりに滑らかな画が撮れてしまうと、逆に自転車に乗っているという臨場感が出ないということを経験しました。

つまり作品によっては、手ブレなどの荒々しさが必要なこともあるのです。

極端な話をすれば、入門書に必ず登場する「ズームは多用するな!」という原則がありますよね。ほとんどの入門書に書いてあって、絶対にやってはいけないと思いこんでいる方も多いと思います。しかしその大前提すらひっくり返るのが撮影の世界なのです。

過去にHIP HOPのライブコンサートをマルチカメラで撮影する機会がありました。こうした音楽のライブ撮影では、対象になる音楽に対しての理解度が個々のカメラマンにどの程度あるか、簡単に言ってみれば、この手の音楽がすごく好きなカメラマンか、もしくはただうるさいだけで全く理解不能と思っているかで、撮影するショットの内容が随分と違ってくるものです。

その時のあるカメラマン(仮にA氏としておきましょう)はきっと聴きなれないHIP HOPという音楽をどう解釈してよいのか、分からなかったのだと思います。何を血迷ったのか、リズムに合わせて、ズームを引いたり寄ったり、要するに教科書的には絶対ダメとされている無目的でただ忙しいだけのズーミングを始めました。数台のカメラを切り替えるスイッチング席にいたこちらとしては「まぁ、なんてバカなことを始めたのだろうか」と呆れてもいたのですが、実はこれが捨てたものではなかったのです。

本来ならば、漠然とした視野の中のこれを見てほしいという意味の「ズームイン」、これはこの場所にこそ存在するという「ズームアウト」。A氏がやったことはこの通常のズーミングの意味からは遠く離れた言わば反則行為なわけです。…でもなんとなく良いんですよ、コレが。思わずこのヘンテコなズームをひたすら繰り返しているカメラを選び、スイッチングボタンを押してしまいました。これは極端な例かもしれませんが、でもこんなことも実際に有りうるわけです。

まあ余談はさておき、撮影方法のマニュアルに決定的な教科書がない本当の理由は「これをやっては駄目」というタブーが、実は存在しないからだろうと思います。タブーをおかさないことで良い映像に近づくことができるのなら別でしょうけど、必ずしもそうは言い切れない部分があるのです。だからといって「何をやってもOK! でもうまくいくかは分かりません」…これではマニュアルになりません。「こうしなければ大丈夫」というような消極的な意味での入門書はあっても、「こうすれば良い」という教科書、マニュアルの決定版が存在しない理由はそんなところにあるのだと思います。

「正しい撮影」を語らず、撮影の王道に迫る方法とは

ではどうすればいいのか? 前述のように「正しい撮影」を語ることはできませんが、完成した映像から撮影に使われた手法やカメラワークを解剖し、こうしたからこうなったと解析することは可能です。所詮カメラは「人」が操る機械ですし、また撮影された映像を見るのも同じく「人」です。そこには視覚や感覚の一般的な法則が当てはまり、 また人の暮らしを通しての社会的な意味づけにも支配されています。実はそうした私たちの日常には撮影のヒントになるものが多く隠されています。まずはそうした原則を学ぶことが、撮影における映像の表現方法を広げ、適切で効果的なカメラワークを獲得することにつながると思います。

この本(本連載)には「撮影のマニュアルを作る」という観点はありません。常識を破ることによって広がっていく世界をもっともっと楽しんでもらいたいと思います。己の姿に気づかずに悦に入る「裸の王様」ではなく、撮影の王道に迫る「王様のカメラワーク」を考えていきましょう。